Philosophie der Biologie

Die Philosophie der Biologie (auch Biophilosophie) ist ein Teilgebiet der Wissenschaftstheorie. Themen der Philosophie der Biologie sind die philosophischen Voraussetzungen, Bedingungen und Bewertungen biologischer Theoriebildung, experimenteller Forschung und Anwendungen. Neben den Methoden einer analytischen Wissenschaftstheorie gehören zur Philosophie der Biologie auch wissenschaftshistorische und wissenschaftssoziologische Theorien.

In einem weiteren Sinn wird in der Philosophie der Biologie auch diskutiert, wie Modelle und Methoden aus der Biologie allgemeinere Themen der Philosophie beeinflussen; beispielsweise mit dem Konzept der evolutionären Erkenntnistheorie, in dem das Prinzip der biologischen Evolution auf die Struktur und Möglichkeit von Erkenntnis angewendet wird. Die wachsende Bedeutung biologischer Fachbereiche, wie der Gentechnologie oder der Molekularbiologie und deren zunehmende Technisierung und Ökonomisierung in den letzten Jahrzehnten, führte auch zu zahllosen und andauernden ethischen Problemen und Debatten. Ähnliches gilt auch für die Ökologie, die im Rahmen des Naturschutzes eine breite gesellschaftliche Bedeutung erlangt hat. So gilt die Biologie mit ihren vielfältigen Gegenstandsbereichen und Methoden teilweise auch als die künftige pluralistische „Leitdisziplin“ und „Jahrhundertwissenschaft“ und soll als solche die Physik und den Physikalismus ablösen.[1] Die Übergänge der Philosophie der Biologie zur theoretischen Biologie und zur Neurophilosophie sind fließend.

Bedeutung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Philosophie der Biologie ist in vielen Fällen daran beteiligt, Forschungsfragen in der Biologie mit praktischer Bedeutung zu klären und zu lösen. Dabei geht es neben allgemeinen Probleme der Wissenschaftstheorie oft auch um eine Klärung der Standpunkte, Theorien und Begriffe innerhalb der Biologie, aber auch um Kontroversen über die gesellschaftlichen Auswirkungen biologischer Erkenntnisse und Technologien.[2]

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erhielt die Philosophie der Biologie einen großen Bedeutungsschub, der mit der wissenschaftlich-technischen Entwicklung in der Biologie, aber auch in der Entwicklung der Gesellschaft begründet wird. Die Naturschutzdebatte und das Aufkommen der Diskussion um das richtige Verhältnis zur Ökologie lenkte die Aufmerksamkeit auf die Frage der anthropogenen Einflüsse auf das Naturgeschehen. Die Technisierung und Ökonomisierung der Biologie in der Biotechnologie und Gentechnologie fordert dagegen ethische, ontologische und epistemologische Antworten. Und zuletzt stellen die Ergebnisse der Neurobiologie neue Fragen nach einer technischen Anwendbarkeit und nach dem Menschenbild innerhalb der Biologie.[3]

Philosophen, die sich mit biologischen Themen beschäftigen, sind oft auch selbst ausgebildete Biologen. Ebenso haben mehrere Biologen wie Ernst Mayr, Richard Dawkins und Michael Ghiselin bedeutende Beiträge zur Philosophie der Biologie geleistet. Seit 1985 erscheint die Zeitschrift „Biology und Philosophy“.

Die Philosophie der Biologie konzentrierte sich lange auf die Evolutionsbiologie und den Status der Organismen und vernachlässigte eher die physikalisch-chemisch orientierten Zweige der Biologie wie die Molekularbiologie. Andererseits bereichert die Philosophie der Biologie so auf vielfältige Weise weite Bereiche der Philosophie selbst. Wogegen die technisch und physikalisch-chemisch geprägten Disziplinen und ihre philosophische Reflexion in den meisten Fällen schon durch allgemeinere wissenschaftstheoretische Arbeiten abgedeckt sind.[4] Konzepte und Bedingungen in der Biologie, die sich von allgemeinen wissenschaftstheoretischen Fragestellungen abheben, sind beispielsweise die Dualität von Phänotyp und Genotyp, das historische Element, die Einzigartigkeit und die vielfältige Organisation und Komplexität vieler Untersuchungsobjekte, aber auch der Begriff des Lebens selbst, die Teleologie (funktionale Zweckbestimmung) und die Natürliche Selektion. Nachdem die Physik und insbesondere die Mechanik jahrhundertelang die Modelle und Methoden der Wissenschaftstheorie geprägt haben, stellt sich nun die Frage, welchen Status die Biologie in der Philosophie der Wissenschaften hat. Diese Frage und die Antworten darauf betreffen alle Bereiche des Umgangs mit der Biologie und damit letztlich auch Fragen der Logik, Methodologie und der konkreten Forschungspraxis.[5][6]

Die Philosophie der Biologie betreibt meistens die Reflexion biologischer Begriffe, Theorien und Methoden – also die Arbeit von Philosophen zum erfolgreichen Umgang mit Inhalten der biologischen Forschung. Umgekehrt sind über diese Beschäftigung auch viele Einflüsse auf allgemeinere Themen und Bereiche der Philosophie deutlich geworden. Die bekanntesten Beispiele sind die Evolutionäre Erkenntnistheorie für die Epistemologie, die Bioethik, aber auch ein wesentlicher Teil der aktuellen anthropologischen Themenfelder. Ebenso stellt die Biophilosophie mit ihren pluralistischen, ökologischen und historischen Ansätzen Herausforderungen an die Wissenschaftstheorie und das Ideal einer Einheitswissenschaft.[7][8]

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als „Begründer“ der Philosophie der Biologie – und auch der Zoologie – gilt Aristoteles. Seine Philosophie prägte das westliche Denken über Organismen, ihrer Teile und ihrer Organisation bis in die Neuzeit. Ausgenommen von den „natürlichen Dingen“ sind bei Aristoteles die unbewegten Dinge, sie sind der Gegenstand der Theologie. Ebenso sind erschaffene Kunstwerke und irreguläre, also zufällige Ereignisse für Aristoteles nicht natürlich und somit kein Objekt seiner Physik. Organismen sind bei Aristoteles organisierte Körper, die einerseits in Organe differenziert, und andererseits durch ihre Funktionen verbunden sind. Die Form der Körper ist ihre Seele (s. a. Entelechie) und somit weder unabhängig noch untrennbar vom Körper. Funktionen der Seele sind beispielsweise essen, atmen, wachsen und schlafen. Mithilfe einer werthaltigen Hierarchie dieser Funktionen kann er eine „Stufenleiter der Natur“ (Scala Naturae) und somit eine Systematik über alle Lebewesen und darüber hinaus erstellen.[9] Die Seele ist es auch, die für jedes Lebewesen einen Zweck bestimmt. Als Causa finalis (Finalursache) wirkt sie direkt in Richtung einer Selbstverwirklichung des Individuums. Aristoteles verankert damit das kosmologische teleologische Prinzip von Platon im konkreten Organismus und damit in der Natur. Ob man deshalb bei Aristoteles von „Teleologie“ sprechen kann, wird in der Philosophie der Biologie unterschiedlich beurteilt.

Das aristotelische Denken war weithin prägend für die abendländische Philosophie. Insbesondere das Prinzip der Finalursache wurde von den christlichen Theologen übernommen und zu einem Gottesbeweis ausgebaut. Erst mit dem mechanistischen Denken der frühen Neuzeit wurde der teleologische Ansatz verdrängt, da er der neu aufkommenden wissenschaftlichen Methode kaum zugänglich war. Eine weitere Abkehr von Aristoteles war die sehr einflussreiche dualistische Trennung in Körper und Geist von René Descartes. Alles was nicht (menschlicher) Geist war, war fortan „Körper“ und somit derselben wissenschaftlichen Methode zugänglich. Die Trennungen, die bei Aristoteles die Seelenfunktionen zwischen den Lebewesen und der nicht-lebenden Welt etabliert haben, wurden bedeutungslos. In der Folge des mechanistischen Denkens drehten sich viele Diskussionen um die Frage, wie die anscheinend offenkundige Andersartigkeit der Lebewesen doch noch erklärt werden könnte.

Ein aufmerksamer Beobachter der biologischen Forschung seiner Zeit war Immanuel Kant. Besonders interessierte ihn die Stellung des Menschen in der Natur, wodurch Modelle und Analogien aus der Biologie für seine Philosophie wichtiger waren als solche aus der Physik.[10] Um die wissenschaftliche Erfahrung überhaupt erst zu ermöglichen, bedient sich Kant der „Zweckmäßigkeit“ als Ordnungs- und Strukturprinzip. Ähnlich wie Aristoteles definiert Kant die Zweckmäßigkeit als inneres Prinzip der Lebewesen selbst, nicht als konstitutives Element der Natur. Erst mit diesem Werkzeug schafft sich die Urteilskraft ein Ordnungsprinzip in der Biologie. Kant nimmt damit in seiner Philosophie selbst biologische Analogien und Modelle auf. Nicht zuletzt deshalb hatte er einen großen Einfluss auf die zeitgenössische Biologie.

Aber das Problem der Abgrenzung zwischen belebter und unbelebter Natur wurde weiterhin heftig diskutiert. Eine „Lebenskraft“ sollte die eigentliche Triebkraft der Höherentwicklung der Arten sein. Um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert waren die Ansätze von Hans Driesch (Entelechie), von Henri Bergson (Élan vital) oder Pierre Teilhard de Chardin (Omegapunkt) weit verbreitet und innerhalb und außerhalb der Wissenschaft populär. Weniger, weil man plötzlich keine zielgerichteten Prozesse mehr wahrnahm, sondern weil dieser Ansatz für die aktuelle wissenschaftliche Methode unfruchtbar war, wurde der Niedergang dieser vitalistischen Positionen eingeleitet. Der sogenannte Neovitalismus wurde durch die Arbeiten von Sven Hörstadius und John Runnström letztlich widerlegt. Für die Geschichte der Philosophie der Biologie liefert diese Episode allerdings eine Anschauung, wie allgemeine philosophische Konzeptionen in fachwissenschaftliche Forschungsprogramme übergehen und wie bedeutungsvoll eine klare Trennung in analytische Sätze der Wissenschaftstheorie und empirische Sätze der Biologie ist.[11]

Nach dem beispiellosen Aufschwung der modernen Physik und dem Ende des Vitalismus in der Biologie wurde das Problem der Abgrenzung zur Frage nach den Unterschieden zwischen der Physik und der Biologie. Diskutiert wurden holistische und prozessphilosophische Ansätze. Alfred North Whitehead rückte die (Lebens-)Prozesse der Organismen in den Mittelpunkt seiner Metaphysik, wodurch die Elemente der Physik davon quasi abgeleitet werden. Dieser Organizismus hat in der Folge eher Schwierigkeiten, die Elemente der Physik zu rekonstruieren und entfaltet deshalb bis heute nur wenig konkrete Forschungsarbeit. Samuel Alexander versuchte auch kulturelle Werte in seinen Holismus zu integrieren, wodurch den Lebewesen und insbesondere dem Menschen eine zentrale Vermittlerrolle in den „Ebenen der Existenz“ zukommt. Richard Hönigswald, zugleich Mediziner und Philosoph, entwickelte in den 1920er Jahren im Rahmen seines realistischen Kritizismus eine Konzeption des Organischen als selbstregulierendem System, die mit den moderneren Ansätzen, etwa der evolutionären Erkenntnistheorie, vereinbar ist und auch Ansätze einer Kulturphilosophie aufweist.[12]

Durchgesetzt hat sich aber die mechanistisch-naturalistische Auffassung. Joseph Henry Woodger (The Axiomatic Method in Biology, 1937) versuchte im Sinne des logischen Empirismus der Physikalisten seiner Zeit die Biologie axiomatisch zu rekonstruieren. Es blieb allerdings bei diesem einen Versuch, da die hypothetisch-deduktive Rekonstruktion nur schlecht auf die Disziplinen der Biologie anwendbar ist oder ganz abgelehnt wird.[13] Das Interesse der Philosophie konzentrierte sich zu dieser Zeit auf die Physik und Psychologie. Zwei Entwicklungen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, die Formulierung der Synthetischen Evolutionstheorie und die Entwicklungen in der Molekularbiologie, verhalfen dann auch der Philosophie der Biologie zu einem Aufschwung.[14] Spätestens seit den 1970er Jahren hat sie sich als weitverzweigte und ernstzunehmende Teildisziplin der Philosophie etabliert.

Analytische Wissenschaftstheorie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ontologie und Epistemologie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die zentrale Bedeutung der Evolutionstheorie für die moderne Biologie wurde schon häufig festgestellt. Unter ihrem Einfluss werden die unbelebte und insbesondere auch die belebte Natur als etwas Veränderliches betrachtet. Gegenüber den essentialistischen Konzepten, die jahrhundertelang das abendländische Denken beherrschten, ist dies ein radikaler Umbruch. War bei Platon noch die überzeitliche „Idee“ das Wirkliche und die konkreten Formen das davon Abgeleitete, so sind im Kontext der biologischen Evolution die konkreten, zeitlichen und veränderlichen Objekte das Reale.[15]

Die Anzahl der betrachteten Objektklassen ist in der Biologie im Verhältnis zu den Naturwissenschaften Physik und Chemie allerdings wesentlich höher. Während die Physik nur einige dutzend Objektklassen wie Sterne, Planeten und Atome kennt, gibt es in den verschiedenen Teildisziplinen der Biologie hunderte – wie Organe, Zellen und Arten. Zudem besitzen sie meist charakteristische Eigenschaften wie Heterogenität, Komplexität und Dynamik. Umso schwieriger ist die Bestimmung des ontologischen und biologischen Status der einzelnen Objektklassen. Es stellt sich auch die Frage, welches die elementaren Objekte im Sinne eines naturwissenschaftlichen Ansatzes sind. So war beispielsweise bei Ernst Brücke(1860)[16] und Rudolf Virchow[17] die Zelle der „Elementarorganismus“ und seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts liegt der Fokus auf dem Genom. Die überaus einflussreiche Formulierung eines ontologischen Dualismus bei René Descartes ermöglichte in der Folge auch eine methodologische Trennung in eine materielle und eine geistige Welt. In dieser Tradition erlebte die Physik einen bis dahin unvergleichlichen Aufschwung und die daran orientierte Wissenschaftstheorie ist auf einem materialistischen und naturalistischen Naturverständnis aufgebaut. Allerdings ist das daraus hervorgehende und heute noch vorherrschende Verständnis der Wissenschaftstheorie am sogenannten logischen Empirismus orientiert, der ontologische Fragestellungen unter den Verdacht fruchtloser Spekulation stellt und deshalb weitgehend ausklammert.[18]

Auf der Suche nach grundlegenden Gesetzen und fundamentalen Strukturen versucht man die Eigenschaften und Merkmale aller Forschungsobjekte auf Gesetzmäßigkeiten dieser Strukturen zurückzuführen. Ein ontologischer Reduktionismus, also ein materialistischer Monismus wird heute allgemein akzeptiert. Bei der Betrachtung vieler biologischer Phänomene stößt aber eine Theorienreduktion auf ihre Grenzen, da in verschiedenen Fachbereichen der Biologie wie der Soziobiologie oder der Neurobiologie auch nicht-materielle Phänomene wie Wahrnehmungen, Bewusstsein und der Wille thematisiert werden. Es gibt zwar mehrere Ansätze aber noch keine überzeugenden Lösung für die Beschreibung und Erklärung von intentionalen und phänomenalen Zuständen.[19] Ziel vieler Überlegungen ist ein Physikalismus, der keinen Reduktionismus impliziert, da sonst keine eigenständige biologischen Theorien möglich wären. Ein radikaler mechanistischer Physikalismus („alles ist Physik“) würde dagegen nicht nur die Abgrenzung der Biologie von der Physik unmöglich machen. Für einige Philosophen ist so ein Physikalismus schon allein deshalb unhaltbar, da er den Unterschied zwischen Leben und Tod leugnen würde.[20] Ähnlich verhält es sich mit dem offensichtlichen Unterschied zwischen der unbelebten und belebten Natur. Dieser Gegensatz wurde dadurch entschärft, dass das vorherrschende Organismusmodell in der Biologie vom Maschinenmodell zum Programmmodell wechselte. Die aufkommende Kybernetik und nicht zuletzt die Entdeckung des genetischen Codes rückte funktionalistische Informationsmodelle in den Mittelpunkt. Der hochkomplexe Organismus kann aus dieser Sicht nur als Ganzes funktionieren. Das Nebeneinander von mentalen und materiellen Phänomenen wird heute vor allem anhand von emergenztheoretischen Positionen oder dem Konzept der Selbstorganisation diskutiert.

Methodologie und Experiment

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die verwendeten Forschungsmethoden in den biologischen Teildisziplinen sind ebenso sehr umfangreich wie die untersuchten Objektklassen. Sie reichen von ingenieurwissenschaftlichen Methoden in der Biotechnologie, narrativen Methoden in den Neurowissenschaften[21] und Einflüssen von historischen Wissenschaften in der Paläontologie bis hin zu bioethischen Fragestellungen. Erklärende Theorien in den Fachbereichen der Biologie haben eher den Charakter allgemeiner Regeln mit vielfältigen Ausnahmen und nur selten den Geltungsanspruch universeller Gesetze, wie sie beispielsweise in der Physik formuliert sind.[22][23] Wichtigen Gütekriterien an wissenschaftlichen Theorien wie der Erklärungswert, die Prognosefähigkeit und Wiederholbarkeit sind in der Biologie Grenzen gesetzt.

Reduktion

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eine wichtige Fragestellung ist, ob sich Theorien in der Biologie auf physikalische (und chemische) Theorien reduzieren lassen. Der klassische Ansatz einer Theorienreduktion von Ernest Nagel (1961) geht den meisten Philosophen zu weit, da fundamentale Begriffe wie „Leben“ sich nicht reduzieren ließen. Meistens wird keine Notwendigkeit von zusätzlichen physikalisch-chemischen Theorien zur Erklärung und Unterstützung von biowissenschaftlichen Aussagen festgestellt. Beispielsweise bestreitet Philip Kitcher anhand der Gendefinition, dass sich der Genbegriff der klassischen Genetik auf den Genbegriff der Molekularbiologie zurückführen lässt und nennt dafür insbesondere drei Gründe: 1. Die klassische Genetik und die Molekulargenetik entsprechen nicht der Konzeption von Theorien, die Nagel verwendet. 2. Der Begriff „Gen“ aus der klassischen Genetik kann nicht in biochemischen Begriffen beschrieben werden. 3. Jede Ableitung einer Theorie wäre nicht-erklärend.[24] Reduktionisten argumentieren hingegen, dass die Aufgabe, alle biologischen Theorien von physikalisch-chemischen abzuleiten, heute lediglich ein praktisches, aber kein prinzipielles Problem sei.[25]

Dagegen ist eine „Konstitutive Reduktion“, also eine Übernahme der Theorien und Begriffe über die materielle Zusammensetzung von organischen und anorganischen Dingen, in der Biologie und Philosophie allgemein akzeptiert. Weiterhin sind Theorien in der Biologie in der Regel probabilistisch formuliert und beschreiben keinen strikten Determinismus wie in der klassischen Physik oder der Chemie. Es ist aber nicht darüber hinwegzusehen, dass probabilistische Theorien streng reduktionistisch sein können, wie das die Vererbungslehre Mendels zeigt.[26] Sowohl diese, die ja einen Grundpfeiler der Synthese darstellt, als auch die synthetische Evolutionstheorie müssen als reduktionistisch eingestuft werden so lange letztere in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts an einem strikten Genzentrismus festhielt, der das evolutionäre Geschehen weitgehend auf die Argumentationskette zufällige genetische Mutation – natürliche Selektion und Adaption in der Population zuschnitt. Erst langsam gelingt es der heutigen Evolutionstheorie, sich von engen Sichtweisen dieser Art zu befreien. Die heutige Evolutionstheorie behandelt weit mehr Evolutionsfaktoren als die Syntheses und sieht Evolution immer stärker in interdependenten Zusammenhängen.[27] Diese Öffnung gibt Raum für komplexe Theoriemethoden. Dies wird unter anderen auch damit begründet, dass die betrachteten lebenden Systeme selbst sowie die Beziehungen zwischen ihnen, Prozessen der Natur hochkomplex, offen und individuell sind. So sind biologische Theorien meist mit der Offenheit für Ausnahmen formuliert und beanspruchen nur einen begrenzten Anwendungs- und Gültigkeitsbereich.[28]

Methodenkritik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Kennzeichen des Lebendigen, also des Untersuchungsgegenstandes der Biologie, treffen auch auf den Beobachter zu. Deshalb können alle Fragestellungen in der Biologie aus der anthropomorphen Innen- oder der technomorphen Außenperspektive angegangen werden. Von der Wahl der Perspektive hängt auch der Geltungsbereich einer Aussage ab. In einem weiteren Sinn ist jede biologische Forschung an historische, soziale, ökonomische, politische und anthropologische Bedingungen geknüpft. In einem kontextualistischen Ansatz werden Methoden und Erkenntnis der Biologie aus diesen Perspektiven beurteilt. Methodologische Forderungen sind ebenso Folge des Wunsches nach Kontrolle, Manipulation und Prognosen.[29]

Der positivistische logische Empirismus konzentriert sich auf Theorien und Modelle, Beobachtungen und Abbildungen haben dagegen einen geringen Stellenwert. In der Biologie sind diese Methoden allerdings besonders wichtig. Von den handgezeichneten Illustrationen des Ernst Haeckel bis hin zu den aktuellen bildgebenden Verfahren der Neurowissenschaften ist die Rolle der Darstellung in der Biologie immer ein bedeutendes und teilweise kontroverses Thema der philosophischen Reflexion.[30]

Experiment und Experimentalsysteme

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obgleich seiner zentralen Bedeutung in der biologischen Forschung führte das Experiment in der wissenschaftstheoretischen Analyse lange Zeit ein Schattendasein.[31] Es hat sich gezeigt, dass entgegen der üblichen Ansicht, dass Experimente bestehende Theorien testen, die meisten und fruchtbarsten Experimente selbst eine forschende Funktion haben (sogenannte explorative Experimente). Besonders im Kontext biologischer Forschung stellt sich das Experiment als ein künstlicher, manipulativer Eingriff in das Naturgeschehen dar. Die Natur wird dabei reduziert, separiert und in der Regel „apparativ vermittelt“.[32] So sind beispielsweise mit dem Elektronenmikroskop technisch keine Vitalbeobachtungen (Beobachtungen an lebenden Strukturen) möglich. Eine idealisierte Kontrollsituation im biologischen Experiment ist nicht immer möglich. Dies gilt insbesondere in der Ökologie und in der Verhaltensforschung, aber auch in der Molekularbiologie.[33]

Weitere spezielle Randbedingungen biologischer Forschungsgegenstände wie die Einzigartigkeit der Lebewesen, die Historizität der Evolution als Ganzes oder die Notwendigkeit von speziellen Umweltbedingungen für Modellorganismen, verursachen ebenso besondere Umstände und Einschränkungen biologischer Experimentalsysteme. Dasselbe gilt für Experimente an toten Objekten (In-vitro-Experimente) wie sie in verschiedenen Teilbereichen der Biologie üblich sind. Sie werfen die Frage auf, inwieweit sie Rückschlüsse auf lebende Systeme zulassen, aber auch ob sich die Experimentalbiologie tatsächlich mit der belebten Natur befasst.[34]

Grundprobleme der Biophilosophie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die wichtigsten Themen der Philosophie der Biologie kann man grob in drei Bereiche unterteilen. Die zentrale Rolle kommt der Analyse der Evolutionstheorie, ihrer Grundlagen, Aussagen und Folgen zu. Was sind Spezies, wie kann man sie wissenschaftlich definieren und wie klassifizieren und ordnen. Eine zweite Themengruppe dreht sich um die Reduktion oder das Verhältnis zwischen der Physik (und Chemie) und der Biologie. Hierzu gibt es viele technische und analytische Fragestellungen, die fließend in die dritte Problemgruppe übergehen: die Versuche, das Besondere an Lebewesen in der Natur zu umschreiben und an Kriterien festzumachen.[35]

Was ist Leben?

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Leben wird in der naturwissenschaftlichen Biologie heute definiert als ein System von Eigenschaften.[15] So listet Georg Toepfer zwei Dutzend historische – und immerhin noch sechs seit 1980 gängige – Definitionen auf, die sich alle mehr oder weniger unterscheiden.[36] Dabei sind die Begriffe Leben und Lebewesen keine biologischen, sondern ontologische Begriffe. Für die Erkenntnisinteressen und Fragestellungen der Biologie sind beide Begriffe zudem irrelevant, falls man explizit darauf Bezug nehmen will, spricht man heute eher von „lebenden Systemen“.

Die Entdeckung der Entropie Mitte des 19. Jahrhunderts führte über ein Jahrhundert lang zur verbreiteten Überzeugung, dass die Ordnung des Lebendigen letztlich nicht mithilfe der Physik beschrieben und erklärt werden kann. Der Physiker Erwin Schrödinger beschrieb 1951 das Konzept der sogenannten „negativen Entropie“, heute auch Negentropie. Danach „ernähren“ sich Lebewesen quasi von negativer Entropie; wenn kontinuierlich Energie zugeführt wird, halten die Lebewesen ihren Zustand weit entfernt vom thermodynamischen Gleichgewicht aufrecht. Die Vorstellungen wurden später durch die Arbeiten von Ilya Prigogine, Isabelle Stengers und Manfred Eigen soweit ausgearbeitet, dass Entropie und Leben heute keinen konzeptionellen Gegensatz mehr darstellen und das Prinzip der Ordnung des Lebens auf einer sehr allgemeinen Ebene verstanden ist. Durch neuere Erkenntnisse über die Rolle von Viren und viren-ähnlichen RNA-Gruppen in der Evolution des Lebens und bei der Regulation nahezu aller zellulären Prozesse kommen zusätzlich zu physikalischen Bedingungen weitere Phänomene in den Blick. Hierzu gehören Gruppenverhalten, Kooperation und Koordination, Produktion völlig neuer genetischer Sequenzen und ihre Integration in bestehende Wirts-Genome.[37]

Status und Struktur der Evolutionstheorie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bedeutung der Evolutionstheorie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die heutige Synthetische Evolutionstheorie unterscheidet sich stark von den bekannten, mathematisch formulierten Theorien aus der Physik und Chemie. Der Versuch sie gemäß einem logischen Empirismus zu formulieren, birgt zudem einige Schwierigkeiten. Identifiziert man die „natürliche Selektion“ als grundlegendes Axiom, so fällt es schwer den Begriff der „Fitness“ daraus abzuleiten, da einerseits eine allgemeine Gesetzmäßigkeit sich nicht erkennen lässt[38], aber andererseits eine relative Definition trivial ist. Nichtsdestotrotz ist Fitness der wichtigste Parameter in der mathematisch modellierten Populationsbiologie. Der aktuelle Status in der Philosophie der Biologie zu diesem Problem ist die Auffassung, dass eine höhere Fitness lediglich die Disposition erhöht, lebensfähige Nachkommen hervorzubringen.[39][40] Wenn man weiterhin die Vielzahl an Teilgebieten der Evolutionstheorie, wie die Paläontologie, vergleichende Anatomie oder Biogeographie, und die immense Anzahl an verschiedenen Befunden und Begriffen berücksichtigt, dann wird klar, dass eine axiomatische (Re)konstruktion im Sinne des logischen Empirismus für die Evolutionstheorie nicht möglich ist. Insofern bleibt der erkenntnistheoretische Status der Evolutionstheorie in der Philosophie der Biologie unklar.[41]

Der Wert einer wissenschaftlichen Theorie kann anhand von mehreren Kriterien angegeben werden. Zunächst kann man in praktischen und theoretischen Wert unterscheiden. Der praktische Wert einer Theorie besteht einerseits in der Möglichkeit Voraussagen zu treffen. Für die Evolutionstheorie wird allgemein angenommen, dass sie Vorhersagen nicht oder kaum zulässt. Gründe dafür sind die Zufälligkeit der Ereignisse hinsichtlich ihrer Bedeutung, Einzigartigkeit der beteiligten Individuen, Komplexität der betrachteten Systeme und das Auftreten von sogenannter Emergenz – also bekannte Systeme entwickeln spontan neue und unvorhersehbare Eigenschaften.[42]

Auch der Nutzen der Evolutionstheorie wird unterschiedlich dargestellt. Der praktische Nutzen einer wissenschaftlichen Theorie kann eingeteilt werden in die Fähigkeit, Prognosen zu erstellen und ihre technische Anwendbarkeit. Bei der darwinschen Evolutionstheorie wird nun angezweifelt, dass sie korrekte Prognosen ermöglicht. Dem wird aber entgegengehalten, dass zumindest Retrodiktionen, also Erklärungen vergangener Entwicklungen, möglich sind und in begrenzten Einzelfällen sogar korrekte Vorhersagen abgeleitet wurden.[43] Hervorgehoben wird aber eher der intellektuelle Nutzen der Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie macht keine Allaussagen. Durch die Vielzahl möglicher Evolutionsfaktoren und ihren zufälligen Charakter, ist die darwinsche Evolutionstheorie auch keine deterministische Theorie. Es existiert auch keine einzige kanonische Form der Evolutionstheorie, auf die sich alle Biologen gleichermaßen beziehen. Die Bedeutung der Evolutionstheorie liegt vor allem in ihrer Rolle für das neuzeitliche wissenschaftliche Weltbild.[44]

Herausforderung Evo-Devo

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Evolutionäre Entwicklungsbiologie (Evo-Devo) hat mehrere Probleme der synthetischen Evolutionstheorie aufgegriffen und deutlich gemacht. So ist zunächst das Konzept der natürlichen Auslese auf erwachsene Organismen und ihre genetische Konstitution ausgerichtet.[45] Diese beiden Komponenten – erwachsene Individuen und Gene – sollen im Zusammenspiel mit natürlicher Selektion und Adaptation jeden evolutionären Wandel erklären.[46]

Aber in der Individualentwicklung führen Gene nur unter bestimmten Bedingungen zu der Ausprägung eines Merkmals des Phänotyps oder sie sind nicht mehr als Initiationsfaktoren für den phänotypischen Wandel, ohne diesen hinreichend darstellen zu können.[47] Alle „vermittelnden“ Bedingungen werden vorausgesetzt. Weiterhin besitzen bei den meisten mehrzelligen Lebewesen alle Zellen die gleichen Gene, sie können sich aber völlig verschieden entwickeln. Die klassische Vererbungslehre kann die Vererbung der Entwicklungsfaktoren nicht erklären.[48] Es scheint, dass die Genexpression und ihre Bedingungen für die Evolution wichtiger sind als die Gene selbst. Auch erkennt Evo-Devo Autonomie von Zellen und Zellstrukturen, die zu Selbstorganisation befähigt. In einem solchen Umfeld können geringfügige genetische oder Umwelt-Anstöße das System Entwicklung mithilfe von Schwellenwerteffekten und vermittels dessen hoher Integrationsfähigkeit zu größeren Variationen verhelfen. Mit den Worten von Gerd B. Müller: Kleine Störungen (Mutationen, Umweltfaktoren) können auf einer höheren Ebene (embryonale Entwicklung) große, jedoch integrierte Wirkung (Variation) zeigen.[49] Die Betrachtung der Individualentwicklung führt also dazu, das Gen als fundamentale Einheit der Information und Evolution abzulehnen. Evolution wird innerhalb von Evo-Devo als Variation und Replikation von ganzen Lebenszyklen begriffen. Die Gene sind dabei nur ein Element von vielen.[50]

Manfred Laubichler analysiert die methodologischen und epistemologischen Unterschiede zwischen der Evolutionsbiologie und der Entwicklungsbiologie und findet neben verschiedenen Evidenzstandards und Forschungsmethodologien auch unterschiedliche Kausalitätsvorstellungen. So sucht die Evolutionsbiologie nach ultimaten Ursachen, also nach den Vorteilen von Anpassungen und der Plausibilität von Selektionen, während die Entwicklungsbiologie unmittelbare proximate Ursachen verfolgt, die sich in der Ontogenese zeigen.[51]

Der Anspruch von Evo-Devo in der Evolutionstheorie geht noch weiter: Die Synthese wird in ihrer populationstheoretischen Ausprägung als eher „statistisch deskriptiv“ gesehen, während mit der Erkenntnis evolutionärer Entwicklungsmechanismen eine mehr und mehr „kausal mechanistische Argumentation“ greift.[52]

Welche Bedeutung der evolutionären Entwicklungsbiologie insgesamt zukommt, wird in der Philosophie der Biologie und in der Evolutionsbiologie selbst kontrovers diskutiert. Die Positionen reichen von Ablehnung der Dominanz der synthetischen Evolutionstheorie, der Suche nach einer Theorieerweiterung oder Theorieergänzung bis hin zu Ersetzung durch eine „entwicklungsbasierte“ Evolutionstheorie. Klar ist nur, dass ein rein statischer, genzentrierter Ansatz zur Erklärung der Evolution mit der Entwicklungsbiologie nicht in Einklang gebracht werden kann.[53]

Die Einheit der Selektion

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Begründer der Evolutionstheorie, Charles Darwin und Alfred Russel Wallace, waren sich in der Frage, wo die natürliche Selektion ansetzt, nicht einig. Während Darwin das Individuum als die einzige Einheit der Selektion ansah, argumentierte Wallace, dass Selektion auch auf der Ebene der Gruppen stattfinde. Danach wurde nahezu 100 Jahre eine Gruppenselektion in der Biologie für möglich gehalten, mit der Entwicklung der Molekulargenetik in den 1960er Jahren kamen neue Argumente dazu. Da sich nur das Individuum direkt aus den Genen entwickelt, wurde das nicht nur als Argument für die Selektion des einzelnen Organismus gewertet, sondern die Gene selbst wurden als Ebene der Selektion vorgeschlagen. In der Folge war das Thema in der Philosophie der Biologie eines der wichtigsten und wurde vielfach diskutiert. Dabei zeigte sich, dass die „Genselektion“ viele Beispiele in der Natur nicht hinreichend erklären konnte. Insbesondere versagt sie bei der Erklärung von systematischen Fluktuationen in der Häufigkeit von Genotypen.[54] Ebenso müsste es eine eindeutige Kausalkette zwischen Genotyp und Phänotyp geben, damit ein Reproduktionserfolg direkt auf die Gene wirkt. Elisabeth Anne Lloyd schlug 1988 vor, die Kriterien für mögliche Selektionseinheiten genauer zu fassen. Demnach muss eine Einheit direkt mit ihrer Umwelt interagieren. Die meisten Wissenschaftler kamen daraufhin zu der Überzeugung, dass eine Genselektion unhaltbar sei.

Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurde in der Evolutionsbiologie verstärkt die Frage diskutiert, ob es altruistisches Verhalten zwischen nicht-verwandten Individuen im Tierreich gibt und wie dessen Existenz mithilfe der Evolutionstheorie erklärt werden könnte. Darwin selbst brachte zwar schon die sogenannte Gruppenselektion ins Spiel,[55] aber seine klassische Lehre der natürlichen Selektion kennt nur das Individuum als Reproduktionseinheit. Mit der Entwicklung der Molekulargenetik in den 1960er Jahren wurden auch die Gene als die Einheiten der Selektion identifiziert. Wie von George C. Williams 1966 vorgeschlagen, „benutzen“ die Gene Chromosomen, Zellstrukturen und den gesamten Organismus zur erfolgreichen Reproduktion. Das Individuum ist somit nur die äußere Erscheinung, die eigentlichen Subjekte der Selektion sind die Gene.[56] Erst von da an begann eine systematische Beschäftigung mit dieser Frage in der Biophilosophie. So stellten Stephen J. Gould (1980) und Robert Brandom (1984) fest, dass Gene nach außen nicht „sichtbar“ sind und vom Organismus quasi „verdeckt“ werden. David Hull (1981) wollte daraufhin zunächst klären, ob die Trägereinheiten der Selektion lediglich als Replikatoren gedacht werden können oder mit ihrer Umwelt um den reproduktiven Erfolg kausal interagieren müssen. Im zweiten Fall würden Gene als Träger kaum in Frage kommen.

Elliott Sober benutzte das Beispiel einer dominant-rezessiven Vererbung, um zu zeigen, dass Gene nicht kausal an der natürlichen Selektion beteiligt sein können. Im Gegenzug stellt er die Theorie einer pluralistischen und hierarchischen Sicht der Selektion auf, die bis heute die vorherrschende ist. Demnach gibt es mehrere „Ebenen der Selektion“, und die Interaktion mit der Umwelt findet auf verschiedenen Ebenen statt.[57] Es wird aber weiterhin kontrovers diskutiert, wie sich diese „Ebenen der Selektion“ gegenseitig beeinflussen und ob sie zumindest teilweise aufeinander reduzierbar sind. (Sober, 2003).[58][59] Mit der Aufkommen der Evolutionären Entwicklungsbiologie hat sich zudem die Auffassung durchgesetzt, dass die sichtbaren Erscheinungen der Organismen (Phänotyp, manifest traits) nicht nur das Produkt der Gene sind, sondern sich aus dem Zusammenspiel der DNA, weiteren Molekülen und Zellstrukturen, sowie den Umwelteinflüssen entwickeln.

Klassifikation

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Frage des ontologischen und epistemologischen Status von Spezies wird in der Philosophie der Biologie häufig diskutiert. Die Vorstellung, dass es eindeutig getrennte Arten gibt, wird in der Biologie meistens unhinterfragt vorausgesetzt. Bei näherem Hinsehen sind aber alle Versuche einer eindeutigen Trennung mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden. Zunächst muss man klären, ob Arten oder alle Taxa als mathematische oder geometrische Klasse angesehen werden können. Folgen davon wären unter anderem, dass die Objekte abstrakte, eindeutige Eigenschaften haben müssen und dass Klassen über ihre Objekte definiert werden. Die Vorstellung statischer Klassen widerspricht jedoch dem Evolutionsgedanken der veränderlichen Arten. Mit dem Konzept der Familienähnlichkeit hat Ludwig Wittgenstein dagegen eine Möglichkeit formuliert, wie man durch unscharfe – und damit realistischere – Eigenschaftsdefinitionen ebenso klassifizieren kann.[60]

Ernst Mayr definierte Arten als eine Anhäufung von Populationen oder Reproduktionsgemeinschaften. Eine biologische Art ist demnach die Summe ihrer konkreten Varianten und kein „Idealtyp“ oder Mittelwert. Anstelle von deskriptiven Merkmalen dient das Konzept der Herkunfts- und Existenzbedingungen zur Unterscheidung. Diese Definition stößt aber an Grenzen, wenn man beispielsweise Lebewesen betrachtet, die sich asexuell fortpflanzen, oder wenn man ausgestorbene Organismen klassifizieren will. Mayrs Definition der Arten als Reproduktionsgemeinschaften war dennoch ein großer Erfolg und setzte sich in der Biologie weitgehend durch. Ebenso wichtig in der Evolutionsbiologie ist eine Einteilung der Spezies durch ihre Abstammungsverwandtschaft (s. Phylogenese). Heute wird in der biologischen Praxis die Bestimmung von Spezies anhand von morphologischen Eigenschaften ergänzt durch die Betrachtung ihrer Abstammungsgeschichte (abgebildet durch homologe Gene und DNA-Sequenzen).

1974 überraschte der Biologe Michael Ghiselin mit dem Vorschlag, das abstrakte, essentialistische und mathematische Klassenkonzept durch ein raumzeitliches Individuum zu ersetzen. Spezies sind demnach eher wie Organismen mit einem individuellen Lebenszyklus und konkreten Beziehungen in ihrer Abstammung und Lebensgemeinschaft zu betrachten. Der Nachteil dieser Konzeption ist allerdings, dass die Anwendung mathematischer und insbesondere numerischer Verfahren zur Bestimmung der Spezies („numerical taxonomy“) aus dieser Sicht zweifelhaft ist. Zudem ist es unmöglich, dass Arten nach dem Aussterben erneut auftreten.[61] Die Debatte um die Verwendung von Konzepten und Kriterien zur Klassifikation wird häufig auch unter den Begriffen „Artdefinition“ und „Speziesproblem“ mit wechselnden Schwerpunkten geführt und hält bis heute an.

Organismusmodelle und Modellorganismen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lebewesen sind bei Aristoteles wie alles andere auch durch Materie und Form bestimmt. Die „Form der Organismen“ ist dabei die Gliederung in Organe. Form und Wesen der Organismen entsprechen der Seele, wodurch der Unterschied zwischen Belebtem und Unbelebten über das Beseelte und Nicht-Beseelte bestimmt wird. Die Seele nutzt den Körper wie ein Werkzeug. Diese funktionale Werkzeuganalogie bezieht sich sowohl auf einzelne Organe als auch auf den Körper als Ganzes.[62]

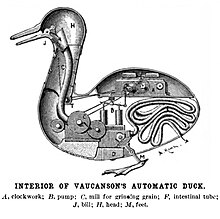

René Descartes vollzog im 17. Jahrhundert eine radikale Wende, indem er der Materie selbst das Vermögen aktiver Tätigkeit zusprach. Ihr gegenüber setzte er den menschlichen, denkenden Geist; das Konzept der Seele als formgebendes, aktives Prinzip verschwand fast völlig. Leben wird bei Descartes zum Automatismus des Materiellen und die Maschinenanalogie zum vorherrschenden Organismusmodell. Seither werden Organismusmodelle in den biologischen Wissenschaften generell von technomorphen Metaphern dominiert. Heutige Versuche, die Maschinenanalogie zu einer Maschinentheorie zu erweitern, haben sich nicht durchgesetzt, da Lebewesen alle Maschinenmetaphern mit ihren Fähigkeiten sprengen. Um die Homogenität, Regularität, Selbstähnlichkeit und Ordnung der Lebewesen auszudrücken, wurde im 19. Jahrhundert auch das Kristallmodell im Zuge der Zelltheorie durch Theodor Schwann und Matthias Jacob Schleiden populär. Im Gegensatz zum Maschinenmodell evoziert es keine Vorstellung eines geplanten, teleologischen Handelns, da es auf einen anorganischen Kontext hinweist. Theodor Schwann verwendete die Kristallanalogie für die Zellbildung, war sich aber immer der Grenzen des Modells bewusst. In dieser Zusammenstellung darf man nicht vergessen, dass der Begriff „Organismus“ selbst ein „Organismusbegriff“ ist. Eingeführt wurde er Anfang des 18. Jahrhunderts von Georg Ernst Stahl in dem Bestreben wieder mehr auf die besondere Stellung des Lebendigen in einer zunehmend mechanisierten Welt hinzuweisen.

Um Organismen und Populationen in heutigen wissenschaftlichen Theorien zu beschreiben, benötigt die Biologie formalisierte Modelle. Ausgehend von einer naturwissenschaftlichen Modellbildung werden Organismen als physikalisch-chemische Systeme beschrieben. Da aber sowohl die Physik als auch die Chemie die Eigenschaft der Lebendigkeit der Organismen nicht abbilden, gilt ein rein mechanistischer Ansatz als unhaltbar.[63] Einen weiteren Ansatz in der Modellbildung findet sich in der sogenannten Konstruktions-Morphologie. Organismen werden dabei als mechanische Energiewandler betrachtet. Neben physiologischen Aspekten werden auch die Struktur und Form der Organismen, besonders aber ihre Funktionsweise anhand von Analogien zur Hydraulik beschrieben. Konstruktionsmorphologische Modelle haben sich in der Forschungspraxis schon häufiger bewährt.

Mit Erwin Schrödingers Buch „Was ist Leben?“ („What ist life?“, 1944) fand die Idee der Information Eingang in die Biologie. Träger dieser Information ist demnach der genetische Code.[64] Seitdem überwiegen Analogien aus der Computer- und Informationstechnologie. Beispiele sind die Translation, Transkription und der Begriff der „genetischen Information“ selbst.

Ebenso wie Organismusmodelle der biologischen Forschung Ansatzpunkte für Fragestellungen und Theorien liefern, sind Modellorganismen zentral für die experimentelle Forschung. Die Hoffnung dabei ist, allgemeine Aussagen über Funktionen, Spezies oder gar das Leben selbst anhand von einer sehr begrenzten Auswahl an Forschungsobjekten zu finden. Inwieweit so eine Extrapolation gerechtfertigt ist, ist je nach Einzelfall umstritten. Dabei spiegelt die Verwendung eines bestimmten Modellorganismus immer auch die Forschungssituation wider. So wäre es Gregor Mendel nicht möglich gewesen, seine Vererbungsregeln mit Pferden, Schildkröten oder vielen anderen Arten experimentell abzuleiten. Ähnliches gilt auch für die Fruchtfliege Drosophila melanogaster und ihre Bedeutung für die Genetik und neuerdings auch für die Entwicklungsbiologie. Modellorganismen in Forschungslaboren besitzen als Teil von Experimentalsystemen aber noch weitere Besonderheiten. So muss immer ein Aufwand betrieben werden, um die Lebensbedingungen der Organismen herzustellen und zu erhalten. Die Experimentalsituation ist also unabwendbar kontrolliert und manipuliert.

Funktionen und Teleologie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Neben der Frage nach dem Wie gibt es in der Biologie immer auch das Interesse an der die Frage nach dem Warum. Beispielsweise kann man fragen, wie ein menschlicher Daumen funktioniert, aber auch warum er überhaupt existiert und welchem Zweck er dient. Überzeugende Funktionszuschreibungen erklären also nicht nur die Funktion, sondern auch die Existenz des Funktionsträgers selbst. Während entweder finalistische (auf ein Ziel oder Zweck bezogen), außerweltliche Kräfte oder eine immanente Zielgerichtetheit spekulativ die Fragen nach dem Zweck beantworten, konnten die Fragen nach der konkreten Funktion von Organen und anderen Dingen mit fortschreitender experimenteller Technik teilweise besser beantwortet werden. Gleichzeitig bleibt es unüberwindbar schwierig, Funktionen phänotypischer Merkmale zu erklären, die einem Zweck in der Vergangenheit dienen mochten, der heute nicht mehr gegeben ist. Dennoch ist das Merkmal vorhanden.[65] Mit der Entwicklung der Evolutionstheorie und insbesondere mit der Theorie der natürlichen Selektion, erhoffte man sich auch die Erklärung von Zweckfragen mithilfe eines mechanistischen und naturalistischen Ansatzes. So wurde der Begriff der Teleonomie in die philosophische Diskussion eingeführt, um Adaptionen als kausale, zusammenhängende Folgen natürlicher Selektion zu erklären.[66] Das zielgerichtete, formgebende Prinzip ist dabei ein Teil eines biologischen Programms. Der Zweckmäßigkeit richtet sich letztlich immer nach der Erhaltung der Art oder des Individuums. Mithilfe der natürlichen Selektion wird dies dann Teil des biologischen Programms.

Diese Erklärungen müssen sich aber vielfältiger Kritik stellen. Zum einen wird dieser Definition vorgeworfen, sie sei zirkulär, weil sie die Möglichkeit missachte, dass es auch Programme geben kann, die nicht zielgerichtet sind. Zum anderen ist Selektion nur auf die Vergangenheit gerichtet, sie „plant“ nicht in die Zukunft.[67] Carl Gustav Hempel stellte dazu 1965 fest, dass die funktionale Wirkung eines Merkmals immer erst für die Zukunft selektiert wird. Damit werde die historische Evolution von den Funktionen getrennt.[68] Weiterhin wurde angeführt, dass selektionstheoretische Ansätze nicht für eine Zweckbestimmung verantwortlich sein können, da – auch nur hypothetisch – unselektierte Dinge dieselben Zwecke erfüllen können. Andererseits könne es auch Eigenschaften eines Organismus wie Organfehlleistungen geben, die nicht als Funktion bezeichnet werden, aber trotzdem genetisch fixiert sind.

Teleonomische Erklärungen leugnen keinesfalls die Zweckmäßigkeit von Dingen, sondern stellen sie als Folge natürlicher Prozesse dar. Solange also der Begriff Teleologie lediglich beschreibend verwendet wird, gibt es für einige Philosophen keinen Grund, einen anderen zu benutzen.[69]

Gendefinition

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Molekularbiologie versus Genetik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Genbegriff ist für die Molekularbiologie auf der einen und für die klassische Genetik, biologische Evolutionstheorie und Populationsgenetik auf der anderen Seite völlig verschieden definiert.[70] Im Kontext der klassischen Genetik dient der Genbegriff als formale Einheit, mit dessen Hilfe Merkmalsveränderungen in Folgegenerationen allgemein abgebildet werden können. Weiterhin wesentlich für die Vorstellungen über Gene war die Trennung in Keimbahn und „Körpersubstanz“ durch August Weismann und die begriffliche Trennung zwischen Genotyp und Phänotyp. In der Molekularbiologie werden Gene dagegen als eine physikalisch-chemische Substanz als Teil der Desoxyribonukleinsäure (DNA) betrachtet, die zugleich Trägereinheit einer „genetischen Information“ ist. Dadurch wurden sowohl die Stabilität und die Veränderlichkeit der Gene als auch ihre Reproduktionsfähigkeit plausibel. Diese Spannweite möglicher fragmentarischer Bestimmung des Gens lässt je nach verwendetem Experimentalsystem in den jeweiligen biologischen Teildisziplinen auch heute noch eine Vielzahl an Definitionen zu. So gibt es in der Biophysik, Biochemie, Molekulargenetik, Evolutionsbiologie und Entwicklungsgenetik unterschiedliche, aber zueinander nicht inkonsistente Definitionen.[71]

Der Anreiz, eine Disziplinen-übergreifende und allgemeine Definition für ein Gen zu finden, war nie sehr groß. Heute lassen sich zwei Ansätze unterscheiden. Einer versucht, das Gen anhand von statischen, räumlichen und strukturellen Bedingungen als Teil der DNA zu fassen, der andere Ansatz bestimmt ein Gen mit Hilfe der Funktionalität der Ergebnisse (z. B. Proteine) als Vererbungseinheit oder funktionale Einheit. Es sieht allerdings so aus, dass neuere Erkenntnisse mit anderen Modellorganismen eine weitere Vereinfachung und Konsensfindung eher unwahrscheinlich machen.[72]

Genetische Information, genetisches Programm

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für Godfrey-Smith (2000b, 2003) ist der Begriff der genetischen Information durch die Rolle der Gene in der Ontogenese gerechtfertigt. Dem gegenüber sind sie für andere Autoren, Philosophen und Biologen[73] lediglich Metaphern ohne ernst zu nehmenden theoretischen Beitrag.[74] Das Bild der genetischen Information könne danach nicht im Sinne einer mathematischen Informationstheorie verstanden werden.[75] Zwei Sequenzen von Basenpaaren in der DNS können den gleichen mathematischen Informationsgehalt haben, sich aber erheblich in ihrer „genetischen Information“ unterscheiden.[76] So wird zwar die Quantität und Codierung betrachtet, die Bedeutung und Funktion der genetischen Information aber konsequent ausgeblendet.[77]

Einflüsse biologischer Theorien auf die Philosophie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seit Aristoteles haben immer wieder Erkenntnisse, Methoden und Theorien aus der Lehre von den Lebewesen den Weg in die Philosophie gefunden. So vermittelt der Evolutionsbegriff einen zentralen historischen Zusammenhang für alle Erfahrungswissenschaften (s. a. Chemische Evolution, Soziokulturelle Evolution).[78] Die Anwendung der Evolutionstheorie auf die Frage des Erkenntnisprozesses selbst führte zur Etablierung der sogenannten Evolutionären Erkenntnistheorie. Danach sind die Grundlagen der Möglichkeit des Erkennens durch die stammesgeschichtliche Entwicklung (des Menschen) entstanden und können auf diese Weise beschrieben, analysiert und bewertet werden. Diese Interpretation berührt viele philosophische Themen wie die Frage nach der Erkennbarkeit der Realität und die Frage nach der Güte und dem Wert einer Erkenntnis, die auf diese Weise vollständig determiniert ist. Evolutionärer Erfolg hat nach der evolutionären Erkenntnistheorie einen direkten Zusammenhang mit der Wahrheit im Sinne einer Korrespondenztheorie, sowie Auswirkungen auf die Wissenschaftsgeschichte, Didaktik und Anthropologie.[79][80]

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Francisco Jose Ayala, Robert Arp (Hgg.): Contemporary Debates in Philosophy of Biology, Wiley-Blackwell, Malden, MA 2010.

- Marjorie Grene, David Depew: The Philosophy of Biology: An Episodic History, Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-64380-5.

- David L. Hull, Michael Ruse (Hgg.): The Cambridge Companion to the Philosophy of Biology, Cambridge University Press, Cambridge 2008, ISBN 978-0-521-61671-3. (D. Boersema: Review)

- David L. Hull, Michael Ruse: The Philosophy of Biology, Oxford Readings in Philosophy, Oxford University Press, Oxford 1998, ISBN 0-19-875212-1.

- Kristian Köchy: Biophilosophie zur Einführung. Junius, Hamburg 2008, ISBN 978-3-88506-650-7.

- Ulrich Krohs, Georg Toepfer (Hrsg.): Philosophie der Biologie. Eine Einführung. Suhrkamp, Frankfurt 2005.

- Martin Mahner, Mario Bunge: Philosophische Grundlagen der Biologie. Springer, Heidelberg 2000.

- M. Matthen, C. Stephens (Hgg.): Philosophy of Biology, Handbook of the Philosophy of Science, Elsevier, Amsterdam 2007.

- Ernst Mayr: Das ist Biologie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1998.

- Ernst Mayr: Eine neue Philosophie der Biologie. Piper, München 1991.

- Anthony O’Hear: Philosophy, Biology and Life, Royal Institute of Philosophy Supplements, Cambridge University Press, Cambridge 2005.

- Alex Rosenberg, Daniel W. McShea: Philosophy of Biology. A Contemporary Introduction, Routledge Contemporary Introductions to Philosophy, Routledge, New York 2008.

- Michael Ruse: The Philosophy of Biology, London 1973.

- Sahotra Sarkar, Anya Plutynksi (Hgg.): A Companion to the Philosophy of Biology, Blackwell Companions to Philosophy, Blackwell, London 2008.

- Julius Schaxel: Grundzüge der Theoriebildung in der Biologie. Gustav Fischer, Jena 1922.

- Elliott Sober: Philosophy of Biology, Dimensions of Philosophy Series, Oxford University Press, Oxford 1993

- Kim Sterelny, Paul E. Griffiths: Sex and Death. An Introduction to Philosophy of Biology. University of Chicago Press, Chicago 2000. (D. Boersema: Review)

- Gerhard Vollmer: Biophilosophie. Reclam: Stuttgart 1995.

- Gerhard Vollmer, Biophilosophie, in: P. Sitte (Hg.): Jahrhundertwissenschaft Biologie. Die großen Themen, München 1999, 381–406.

- Marcel Weber: Philosophy of Experimental Biology, Cambridge Studies in Philosophy and Biology, Cambridge University Press, Cambridge / New York 2005.

- Günther Witzany: Biocommunication and Natural Genome Editing, Springer, Dordrecht 2010, ISBN 978-90-481-3318-5.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Paul Griffiths: Philosophy of Biology. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Marcel Weber: Experiment in Biology. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Committee for Philosophy and the Sciences: Ph.D. Reading List, Maryland 1992 ( vom 20. Juni 2007 im Internet Archive)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Edward Osborne Wilson: Die Einheit des Wissens, Berlin 1998, S. 110

- ↑ Philip Kitcher, Philosophy of Biology, in Frank Jackson, The Oxford handbook of contemporary philosophy, Oxford 2005, S. 820

- ↑ Kristian Köchy, "Biophilosophie zur Einführung", Junius, 2008, S. 11 ff.

- ↑ Ernst Mayr, „Eine neue Philosophie der Biologie.“ Piper, München 1991, S. XI ff.

- ↑ Alexander Rosenberg, „The Structure of Biological Science“, Cambridge University Press, 1985, Kap. 2, S. 13ff.

- ↑ Gerhard Vollmer, Biophilosophie, Reclam, Stuttgart 1995, S. 15

- ↑ Marjorie Grene, David Depew, "The Philosophy of Biology – An Episodic History", Cambridge University Press, Cambridge, 2004, S. 348.

- ↑ Alexander Rosenberg, „Instrumental Biology, or the Disunity of Science“, University of Chicago Press, 1994, Kap. 1

- ↑ Marjorie Grene, David Depew, "The Philosophy of Biology – An Episodic History", Cambridge University Press, Cambridge, 2004, S. 4ff.

Die Autoren stellen hier auch fest, dass das Überleben, das zentrale biologische Prinzip der Evolutionstheorie, bei Aristoteles nicht zu diesen Funktionen gehört. - ↑ Kristian Köchy, "Biophilosophie zur Einführung", Junius, 2008, S. 34ff

- ↑ Kristian Köchy, "Biophilosophie zur Einführung", Junius, 2008, S. 48

- ↑ Reinhold Breil: Hönigswalds Organismusbegriff, in: Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (Hrsg.): Erkennen - Monas - Sprache. Internationales Richard-Hönigswald-Symposion Kassel 1995, Würzburg 1997, 211–224

- ↑ John Dupre, „Darwins Vermächtnis“, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2005, S. 23

- ↑ Philip Kitcher, Philosophy of Biology, in Frank Jackson, The Oxford handbook of contemporary philosophy, Oxford, 2005, S. 819

- ↑ a b Martin Mahner, Mario Bunge: Philosophische Grundlagen der Biologie. Springer, Heidelberg 2000, S. 30

- ↑ Paul Diepgen, Heinz Goerke: Aschoff/Diepgen/Goerke: Kurze Übersichtstabelle zur Geschichte der Medizin. 7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1960, S. 41.

- ↑ Kristian Köchy: Biophilosophie zur Einführung. Junius, 2008, S. 169.

- ↑ Kristian Köchy, "Biophilosophie zur Einführung", Junius, 2008, S. 50

- ↑ Achim Stephan, ‘‘Emergente Eigenschaften‘‘in ‘‘Philosophie der Biologie‘‘ Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 90

- ↑ Martin Mahner, Mario Bunge: Philosophische Grundlagen der Biologie. Springer, Heidelberg 2000, S. 136ff

- ↑ wie etwas perspektivische Aussagen über subjektive und soziokulturelle Realitäten in der kognitiven Neurowissenschaft. s. a. Kristian Köchy, "Biophilosophie zur Einführung", Junius, 2008, S. 147

- ↑ Ernst Mayr: „Eine neue Philosophie der Biologie.“, Piper, München 1991, Seite VI

- ↑ Gerhard Vollmer: Biophilosophie. Reclam, Stuttgart 1995, S. 16ff

- ↑ Philip Kitcher, Philosophy of Biology, in Frank Jackson, The Oxford handbook of contemporary philosophy, Oxford, 2005, S. 834

- ↑ Alexander Rosenberg, „Darwinian Reductionism or How to Stop Worrying and Love Molecular Biology“, University of Chicago Press, Chicago, 2006, S. 120 ff.

- ↑ Staffan Müller-Wille & Hans-Jörg Rheinberger: Das Gen im Zeitalter der Postgenomik. Eine Bestandsaufnahme. 2009

- ↑ Massimo Pigliucci & Gerd B. Müller: Evolution. The Extended Synthesis. MIT Press. 2010

- ↑ Ernst Mayr, „Eine neue Philosophie der Biologie.“ Piper, München 1991, S. 24–31

- ↑ Kristian Köchy, "Biophilosophie zur Einführung", Junius, 2008, S. 51

- ↑ Kristian Köchy, "Biophilosophie zur Einführung", Junius, 2008, Kap. 3, S. 60–80

- ↑ Richard M. Burian, „Comments on Complexity and Experimentation in Biology“, in „Philosophy of Science“, Vol. 64, Philosophy of Science Association, 1997, S. 279–291

- ↑ Kristian Köchy, "Biophilosophie zur Einführung", Junius, 2008, S. 124 ff.

- ↑ Alexander Rosenberg, „The Structure of Biological Science“, Cambridge University Press, 1985, S. 27

- ↑ Bruggemann, Boogerd, Richardson, Stephan, „Interaktion von Biologie und Wissenschaftsphilosophie: Mechanistische Erklärungen emergenten Verhaltens von Zellen“, in: ‘‘Philosophie der Biologie‘‘ Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 334

- ↑ Marjorie Grene, David Depew, "The Philosophy of Biology – An Episodic History", Cambridge University Press, Cambridge, 2004, Vorwort S. XX

- ↑ Georg Toepfer, ‘‘Der Begriff des Lebens‘‘ in ‘‘Philosophie der Biologie‘‘ Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 164

- ↑ Guenther Witzany (Ed), "Viruses: Essential Agents of Life", Springer, Dordrecht, 2012.

- ↑ So ist beispielsweise die Körpergröße kein allgemeines Kriterium für „Fitness“.

- ↑ Philip Kitcher, Philosophy of Biology, in Frank Jackson, The Oxford handbook of contemporary philosophy, Oxford, 2005, S. 821/822

- ↑ http://plato.stanford.edu/entries/fitness/ Kap. 4

- ↑ Philip Kitcher, Philosophy of Biology, in Frank Jackson, The Oxford handbook of contemporary philosophy, Oxford, 2005, S. 822/823

- ↑ Ernst Mayr, „Eine neue Philosophie der Biologie.“ Piper, München 1991, S. 46

- ↑ Gerhard Vollmer, Biophilosophie. Reclam, Stuttgart 1995, S. 28

- ↑ Stephen Jay Gould, „The Structure of Evolutionary Theory.“, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2002, S. 290

- ↑ Peter Takacs, Michael Ruse, „The Current Status of the Philosophy of Biology“, Springer Science+Business Media B.V., 2011, S. 9ff

- ↑ Wallace Arthur: "Biased Embryos and Evolution". Cambridge University Press. 2004

- ↑ Gerd B. Müller. Evo-Devo. Extending the Evolutionary Synthesis. Nature Review Genetics. 2009

- ↑ R.M. Burian, "The epistemology of development, evolution, and genetics.", Cambridge University Press, Cambridge, 2005, S. 183

- ↑ Gerd B. Müller: Epigenetic Innovation. In: Massimo Pigliucci & Gerd. B. Müller (Hg.): "Evolution. The Extended Synthesis". MIT-Press. 2010

- ↑ David L. Hull, “Recent philosophy of biology: A review”, Acta Biotheoretica 50, 2002, S. 123

- ↑ Manfred Laubichler, „Theoriensynthese: Evolutionäre Entwicklungsbiologie“, in: Philosophie der Biologie Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 334

- ↑ Gerd B. Müller: "Evo-Devo. Extending the Evolutionary Synthesis". Nature Review Genetics. 2007

- ↑ John Dupre, „Darwins Vermächtnis“, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2005, S. 92

- ↑ Peter Takacs, Michael Ruse, „The Current Status of the Philosophy of Biology“, Springer Science+Business Media B.V., 2011, S. 3ff.

- ↑ Charles Darwin, „Die Abstammung des Menschen und geschlechtliche Zuchtwahl“. In „Charles Darwin's gesammelte Werke“, Schweizerbart’sche Verlagshandlung, 1875, S. 170ff.

- ↑ Philip Kitcher, Philosophy of Biology, in Frank Jackson, The Oxford handbook of contemporary philosophy, Oxford, 2005, S. 824

- ↑ David S. Wison & Elliot Sober: Reintroducing group selection to the human behavioral sciences. Behavioral & Brain sciences 17,585-654

- ↑ Philip Kitcher, Philosophy of Biology, in Frank Jackson, The Oxford handbook of contemporary philosophy, Oxford, 2005, S. 825

- ↑ David L. Hull, “Recent philosophy of biology: A review”, Acta Biotheoretica 50, 2002, S. 121/122

- ↑ David L. Hull, “Recent philosophy of biology: A review”, Acta Biotheoretica 50, 2002, S. 118/119

- ↑ Philip Kitcher, Philosophy of Biology, in Frank Jackson, The Oxford handbook of contemporary philosophy, Oxford, 2005, S. 830–832

- ↑ Marianne Schark: Organismus – Maschine: Analogie oder Gegensatz, in: ‘‘Philosophie der Biologie‘‘ Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 418ff.

- ↑ Martin Mahner, Mario Bunge: Philosophische Grundlagen der Biologie. Springer, Heidelberg 2000, S. 137

- ↑ Ernst Peter Fischer, „Was ist Leben – Mehr als vierzig Jahre später“ in Erwin Schrödinger, „Was ist Leben“, 1989, Vorwort, S. 16

- ↑ Stephen J. Gould & Richard Lewontin: "The spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: a critique of the adaptionst programme." Proceedings of the Royal Society of London. B 205 581-598 2007

- ↑ Günther Töpfer: ‘‘Teleologie‘‘, in ‘‘Philosophie der Biologie‘‘, Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 39

- ↑ Ernst Mayr, „Eine neue Philosophie der Biologie.“ Piper, München 1991, S. 76/77

- ↑ Peter McLaughlin: ‘‘Funktionalität, Biologie und Physikalismus‘‘, in: Philosophie der Biologie Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 23–30

- ↑ Georg Toepfer, Teleologie in Philosophie der Biologie Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 41

- ↑ Peter Beurton: „Genetik und Molekularbiologie“ in ‘‘Philosophie der Biologie‘‘, in: Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 198ff

- ↑ Hans-Jörg Rheinberger: Die Evolution des Genbegriffs, in: Epistemologie des Konkreten, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2006, S. 223ff.

- ↑ Hans-Jörg Rheinberger: Die Evolution des Genbegriffs, in: Epistemologie des Konkreten, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2006, S. 228–336

- ↑ Siehe dazu Godfrey-Smith (2000b, 2003), Moss (2003), Sarkar (1996), Janich (1999), Kay (2000), Kitcher (2003)

- ↑ Ulrich Stegmann: „Der Begriff der genetischen Information“ in: ‘‘Philosophie der Biologie‘‘. Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 213

- ↑ Ulrich Stegmann: „Der Begriff der genetischen Information“, in: ‘‘Philosophie der Biologie‘‘. Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 212

- ↑ Ulrich Stegmann, „Der Begriff der genetischen Information“, in: ‘‘Philosophie der Biologie‘‘. Hrsg. Ulrich Krohs und Georg Toepfer, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005, S. 215

- ↑ Kristian Köchy, "Biophilosophie zur Einführung", Junius, 2008, S. 115 ff.

- ↑ Gerhard Vollmer, Biophilosophie, Reclam, Stuttgart 1995, S. 59ff.

- ↑ Gerhard Vollmer, Biophilosophie, Reclam, Stuttgart 1995, S. 128ff.

- ↑ Gerhard Vollmer, „Was können wir wissen“, Hirzel, Stuttgart 1988, 278ff