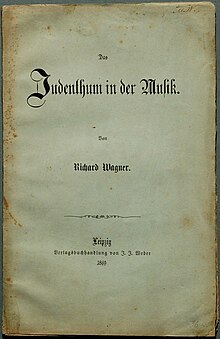

Das Judenthum in der Musik

Das Judenthum in der Musik ist ein antisemitischer Aufsatz Richard Wagners, den er 1850 während seines Aufenthalts in Zürich schrieb. Am 3. und 9. September 1850 erschien er in der von Franz Brendel redigierten Neuen Zeitschrift für Musik unter dem Pseudonym K. [Karl] Freigedank. 1869 veröffentlichte Wagner den Aufsatz stark erweitert als eigenständige Broschüre unter seinem Namen.

Entstehung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Aufsatz kann als Höhepunkt einer literarischen Fehde gelten, die mit mehreren Besprechungen der Oper Der Prophet des jüdischen Komponisten Giacomo Meyerbeer in der Neuen Zeitschrift für Musik im Januar 1850 begann, in denen dem „vaterlandslosen Meyerbeer“ ein „kosmopolitischer Musikstyl“ vorgeworfen worden war. Wagner, der in einem Brief an seinen Freund Theodor Uhlig vom 13. März 1850 Meyerbeer noch positiv bewertet hatte, änderte unter Uhligs Einfluss seine Meinung.[1][2]

Mit seinem Beitrag unter dem Pseudonym Freigedank bezog sich Wagner auf einen vorausgegangenen Artikel, den Uhlig in der Neuen Zeitschrift für Musik geschrieben und sich dabei über den „hebräischen Kunstgeschmack“ geäußert hatte. Wagner hielt es, wie er selbst schreibt, für notwendig, diesen Gegenstand näher zu erörtern, um „das unwillkürlich Abstoßende, welches die Persönlichkeit und das Wesen der Juden für uns hat, zu erklären, um diese instinktmäßige Abneigung zu rechtfertigen, von welcher wir doch deutlich erkennen, dass sie stärker und überwiegender ist, als unser bewusster Eifer, uns dieser Abneigung zu entledigen.“

Der Aufsatz fand zunächst keine große Beachtung, mit Ausnahme eines Protestes von elf Professoren des Leipziger Konservatoriums (heute Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig) an Franz Brendel, den Herausgeber der Neuen Zeitschrift für Musik, die diesen zum Rücktritt aufforderten.

1869 veröffentlichte Wagner den Aufsatz erneut, und zwar als eigenständige Broschüre unter eigenem Namen mit einer Widmung und einem kurzen Vorwort sowie einem ausführlichen Nachwort an Marie von Mouchanoff-Kalergis. Diese hatte 1860 ein Defizit seiner Konzerte in Paris mit 10.000 Frs. gedeckt. Auf diese Broschüre und den in ihr enthaltenen Antisemitismus antwortete in aller Schärfe Gustav Freytag mit seinem Beitrag Der Streit über das Judentum in der Musik in der Zeitschrift Die Grenzboten (1869).[3]

Inhalt und Rezeption

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach einleitenden Betrachtungen über eine vermeintliche übergroße Machtfülle der Juden („… der ‚Gläubiger der Könige‘ zum Könige der Gläubigen geworden.“) und über einen „unbesieglichen“ und „instinktmäßigen Widerwillen gegen das jüdische Wesen“ bezeichnet Wagner in seinem Aufsatz „den Juden“ an sich als „unfähig, durch seine äußere Erscheinung, seine Sprache, am allerwenigsten aber durch seinen Gesang, sich uns künstlerisch kundzugeben“, er könne „nur nachsprechen“ oder „nachkünsteln“. „Fremdartig und unangenehm“ sei in seiner Sprechweise ein, wie Wagner behauptet, „zischender, schrillender, summsender und murksender Lautausdruck“; ihren Kultus nennt er eine „Fratze des gottesdienstlichen Gesanges in einer Volkssynagoge“, in der „Sinn und Geist verwirrende[s] Gegurgel[], Gejodel[] und Geplapper[]“ anzutreffen sei. Zugleich konstatiert Wagner im öffentlichen Gespräch mit Juden in ihrem Reden „kalte Gleichgültigkeit“ sowie einen „Mangel rein menschlichen Ausdruckes“. Gleichwohl sei „der Jude“ in der Musik zur Beherrschung des öffentlichen Geschmacks gelangt, und zwar aufgrund des Geldes, „das Adelsdiplom der neueren, nur noch geldbedürftigen Gesellschaft“. Wagner vergleicht die Kunst dabei mit einem Organismus, den ein „gänzlich fremdes Element“ durchdrungen habe, „aber nur, um ihn zu zersetzen“; dann löse dieser Organismus sich in eine „wimmelnde Viellebigkeit von Würmern“ auf.

„Dieser Kunst konnten sich die Juden nicht eher bemächtigen, als bis in ihr das darzutun war, was sie in ihr erweislich offengelegt haben: ihre innere Lebensunfähigkeit.“

Er kritisiert das musikalische Schaffen jüdischer Komponisten seiner Zeit. Als gebildete Juden seien diese bestrebt, die „auffälligen Merkmale ihrer niederen Glaubensgenossen“ von sich abzustreifen. Gerade dadurch aber seien sie zur „tiefen seelenvollen Sympathie mit einer großen gleichstrebenden Gemeinsamkeit“, deren unbewussten Ausdruck der wahre Musiker und Dichter zu deuten habe, nicht fähig. Was „der gebildete Jude“ auszusprechen habe, „wenn er künstlerisch sich kundgeben“ wolle, könne „nur das Gleichgültige und Triviale sein, weil sein ganzer Trieb zur Kunst ja nur ein luxuriöser, unnötiger“ sei. Wagner geht dabei insbesondere auf Felix Mendelssohn Bartholdy ein, dem schon Heine 1842 „mangelnde Naivität“ zugesprochen hatte. In seinem theoretischen Hauptwerk Oper und Drama von 1852 äußerte Wagner die gleiche Kritik gegenüber Giacomo Meyerbeer. Jacques Offenbach, der Operettenkomponist, dagegen erfährt in seiner öffentlich-musikalischen Gefälligkeit keinerlei Würdigung; er findet unter „Jaques O.“ als vollständiger Verriss seiner musikalischen Qualitäten nur am Rande in einem Satz Erwähnung. Leipzig wiederum, das infolge des Wirkens Mendelssohns „die eigentliche musikalische Judentaufe erhalten“ habe, sei „ausschließlich Judenmusikweltstadt“ geworden.

„Was den Herren der römischen und mittelalterlichen Welt der leibeigene Mensch in Plack und Jammer gezinst hat, das setzt heut’ zu Tage der Jude in Geld um: Wer merkt es den unschuldig aussehenden Papierchen an, daß das Blut zahlloser Geschlechter an ihnen klebt? Was die Heroen der Künste dem kunstfeindlichen Dämon zweier unseliger Jahrtausende mit unerhörter, Lust und Leben verzehrender Anstrengung abrangen, setzt heute der Jude in Kunstwarenwechsel um: wer sieht es den manierlichen Kunststückchen an, daß sie mit dem heiligen Notschweiße des Genies zweier Jahrtausende geleimt sind?“

1850 hatte Wagner den Aufsatz in der Absicht verfasst, „den Einfluß der Juden auf unsere Musik mit Aussicht auf Erfolg noch zu bekämpfen“. Bei der Wiederveröffentlichung 1869 sieht er sich als Unterlegenen einer angeblichen jüdischen Agitation (er spricht sogar von einer „umgekehrten Judenverfolgung“). Das seinerzeitige Pseudonym habe „dem Feinde das strategische Mittel“ zu seiner – Wagners – Bekämpfung in die Hand gegeben. Mit der erneuten Veröffentlichung unter eigenem Namen will er seine Position der eigenen Anhängerschaft gegenüber offenlegen. Zugleich spricht er die Hoffnung an, „dass nur diese Offenheit auch Freunde im feindlichen Lager, nicht sowohl mir zuführen, als zum eigenen Kampfe für ihre wahre Emanzipation stärken könne.“ In dieser Neuausgabe findet sich auch der Satz: „Ob der Verfall unsrer Kultur durch eine gewaltsame Auswerfung des fremden Elements aufgehalten werden könne, vermag ich nicht zu beurteilen, weil hierzu Kräfte gehören müssten, deren Vorhandensein mir unbekannt ist.“ Unmittelbar daran anschließend schreibt Wagner: „Soll dagegen dieses Element uns in der Weise assimiliert werden, daß es mit uns gemeinschaftlich der höheren Ausbildung unsrer edleren menschlichen Anlagen zureife, so ist es ersichtlich, daß nicht die Verdeckung der Schwierigkeiten der Assimilation, sondern nur die offenste Aufdeckung derselben hierzu förderlich sein kann.“

Die Publikation von 1869 zog zahlreiche Repliken nach sich, so Joseph Engel, Richard Wagner, das Judentum in Musik, eine Abwehr, 1869, Eduard Maria Oettinger, Offenes Billetdoux an Richard Wagner, Dresden 1869, und Arthur von Truhart, Offener Brief an Richard Wagner, St. Petersburg 1869. Der Schriftsteller Gustav Freytag warf Wagner in einer Rezension der Schrift vor: „Im Sinne seiner Broschüre erscheint er selbst als der größte Jude“.

Grundsätzlich spricht Wagner jüdischen Künstlern jede Form von Originalität ab. Sie mögen ihr Handwerk virtuos beherrschen, das Ergebnis werde aber immer Täuschung, ja Lüge sein, wie er am Beispiel Heinrich Heines ausführt:

„Ich sagte oben, die Juden hätten keinen wahren Dichter hervorgebracht. Wir müssen nun hier Heinrich Heine erwähnen. Zur Zeit, da Goethe und Schiller bei uns dichteten, wissen wir allerdings von keinem dichtenden Juden: zu der Zeit aber, wo das Dichten bei uns zur Lüge wurde, unsrem gänzlich unpoetischen Lebenselemente alles Mögliche, nur kein wahrer Dichter mehr entsprießen wollte, da war es das Amt eines sehr begabten dichterischen Juden, diese Lüge, diese bodenlose Nüchternheit und jesuitische Heuchelei unsrer immer noch poetisch sich gebaren wollenden Dichterei mit hinreißendem Spotte aufzudecken. Auch seine berühmten musikalischen Stammesgenossen geißelte er unbarmherzig für ihr Vorgeben, Künstler sein zu wollen; keine Täuschung hielt bei ihm vor: von dem unerbittlichen Dämon des Verneinens Dessen, was verneinenswerth schien, ward er rastlos vorwärtsgejagt, durch alle Illusionen moderner Selbstbelügung hindurch, bis auf den Punkt, wo er nun selbst wieder sich zum Dichter log, und dafür auch seine gedichteten Lügen von unsren Componisten in Musik gesetzt erhielt. – Er war das Gewissen des Judenthumes, wie das Judenthum das üble Gewissen unsrer modernen Civilisation ist.“

Letztlich hätten – so Wagner – die Juden nur eine Möglichkeit, in den Kreis der zivilisierten Menschheit zurückzukehren: mittels eines „durch Selbstvernichtung wiedergebärenden Erlösungswerks“. Als Beispiel hierfür führt Wagner im Schlussakkord seines Pamphlets von 1850 Ludwig Börne an, den Antipoden Heines:

„Noch einen Juden haben wir zu nennen, der unter uns als Schriftsteller auftrat. Aus seiner Sonderstellung als Jude trat er Erlösung suchend unter uns: er fand sie nicht und mußte sich bewußt werden, daß er sie nur mit auch unsrer Erlösung zu wahrhaften Menschen finden können würde. Gemeinschaftlich mit uns Mensch werden, heißt für den Juden aber zu allernächst so viel als: aufhören, Jude zu sein. Börne hatte dies erfüllt. Aber gerade Börne lehrt auch, wie diese Erlösung nicht in Behagen und gleichgiltig kalter Bequemlichkeit erreicht werden kann, sondern daß sie, wie uns, Schweiß, Noth, Aengste und Fülle des Leidens und Schmerzes kostet. Nehmt rücksichtslos an diesem, durch Selbstvernichtung wiedergebärenden Erlösungswerke theil, so sind wir einig und ununterschieden! Aber bedenkt, daß nur Eines eure Erlösung von dem auf euch lastenden Fluche sein kann: die Erlösung Ahasvers, – der Untergang!“

Jens Malte Fischer (siehe Literatur, S. 85–87) schreibt zu diesem Ende: „Von diesem Schluß ausgehend, hat es manche Mißdeutungen gegeben, die in den Stichworten ‚Untergang‘ und ‚Selbstvernichtung‘ die Vernichtung des europäischen Judentums im 20. Jahrhundert präformiert sehen wollten. Eine solche Interpretation scheint mir von den Konsequenzen des Antisemitismus im 20. Jahrhundert her bestimmt zu sein, zumindest von den Verschärfungen des Judenhasses beim späten Wagner, wie sie sich in den ‚Regenerationsschriften‘ der Spätzeit und den oft zitierten Äußerungen in Cosimas Tagebüchern abbilden. Wir sind jedoch gehalten, den Text so zu lesen, wie er uns aus dem Jahr 1850 entgegenblickt.“ Fischer führt aus, dass „Vernichtung“ und „Erlösung“ Grundbegriffe der mythengeleiteten Phantasie Wagners sind, wie sie sich beispielhaft in der Kundry-Figur im Parsifal darstellt, eine Ahasver-Figur: „Erlösung, Auflösung, gänzliches Erlöschen ist ihr nur verheißen, wenn einst ein reinster, blühendster Mann ihrer machtvollen Verführung widerstehen würde. […] sie fühlt, daß nur der Mann sie vernichtend erlösen könnte“ (Wagner, Prosaentwurf zum Parsifal, August 1865.) Fischer: „‚Vernichtung‘, ‚Selbstvernichtung‘ und ‚Erlösung‘ sind also bei Wagner nicht per se Vokabeln, die mit ‚Ausrottung‘, mit mörderischen Intentionen zu tun haben müssen. Die Schlußpassage der Wagnerschen Schrift spielt deutlich mit christlichen Erlösungsvorstellungen. […] Die Juden können an diesem Prozeß teilnehmen, aber sie müssen eine entscheidende Vorbedingung erfüllen, indem sie aufhören, Juden zu sein.“ Sein Fazit: „Zwischen dem deutlichen Protorassismus des Textes und der pathetisch-apokalyptischen Wolkigkeit des Schlusses klafft ein unüberwindbarer logischer Abgrund.“

In der Inhumanität, die in der Verdrängung von Moral durch Geschichtsphilosophie besteht, sieht Carl Dahlhaus die „vergiftende Wirkung“ von Wagners Pamphlet:

„Der Antisemit Wagner moralisiert nicht (und Intellektuelle mögen zunächst dazu neigen, ihm das zugute zu halten). Er macht es dem Judentum – der Allegorie, für die dann die realen Juden einstehen müssen – keineswegs zum Vorwurf, daß es bösartig sei, sondern behauptet mit gelassen-richterlicher Geste, daß das Judentum von der Geschichte – einer Instanz also, gegen deren Spruch es keine Berufung gibt – zur Schlechtigkeit verurteilt sei. Der Haß maskiert sich als Objektivität; man entscheidet nicht selbst (um dann die Konsequenzen der Entscheidung auf sich zu nehmen), sondern läßt den Weltgeist oder das Gesetz der Geschichte für sich reden.“

„Die Passagen des Pamphlets, die bei flüchtigem Lesen als die abscheulichsten erscheinen, weil das Ressentiment unverhohlen ausbricht, etwa die Karikatur jüdischen Sprechens, sind in Wahrheit nicht die schlimmsten, obwohl man sich vorstellen kann, daß sie zur Gewalt aufstachelten. Nicht die Schlächter, die den Antisemitismus vollstreckten, haben Das Judentum in der Musik gelesen, sondern Intellektuelle, die sich durch Wagners Musik dazu verführen ließen, sich miserable Philosopheme, die sie mit dem musikalischen Werk verknüpft glaubten, zu eigen zu machen.“[4]

Laut Dieter Borchmeyer dient die „vorgeblich aufklärerische Methode“ Wagners, d. h. sein Versuch, die Antipathie gegen Juden „erklären“ zu wollen, dem Vorhaben – wie Wagner selbst schreibt –, „diese instinktmäßige Abneigung zu rechtfertigen“. Dieses „durch und durch antiaufklärerische[…] Ziel“, so Borchmeyer, sei also die „Rechtfertigung, nicht […] [die] Überwindung der ins Bewusstsein gehobenen Aversion gegen alles (vermeintlich) Jüdische. Letztere erhält von Wagner gewissermaßen eine moralische Unbedenklichkeitsbescheinigung.“[5]

Herfried Münkler schrieb, dass Wagner seinen Antisemitismus wohl weniger durch seine Rezipierung sozialistischer Ideen und Schriften bezogen habe – mit Bakunin, dessen Judenhass ausgeprägt war, pflegte er Umgang, August Röckel, ein wichtiger Ideengeber Wagners in Dresden, war hingegen kein Antisemit –, sondern es viel wahrscheinlicher sei, dass die „Unterlegenheits- und Abhängigkeitsempfindungen gegenüber Meyerbeer“ in Paris den eigentlichen Anlass für Wagners Schrift gebildet hätten. Ein Aufsatz seines engen Bekannten Theodor Uhlig, der Meyerbeer in einem Zeitungsbeitrag Effekthascherei und kosmopolitischen Musikstil vorgeworfen hatte, könnte zudem Wagner dazu gebracht haben, den Angriff gegen Meyerbeer nicht Uhlig allein zu überlassen. Einen weiteren Grund sieht Münkler darin, dass Wagner zu dieser Zeit notorisch verschuldet gewesen sei. Gleichwohl habe Wagner aber auch nach erreichtem Erfolg und Wohlstand nicht von seiner Einstellung gelassen, die sich bei ihm „mit der Zeit zu einer veritablen Ideologie verfestigt“ habe.[6]

Der antisemitische Grundton von Wagners Schrift war bis in die Zeit des Nationalsozialismus wirksam und diente Karl Blessinger als Grundlage für sein Pamphlet: Mendelssohn, Meyerbeer, Mahler. Judentum in der Musik als Schlüssel zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, das 1938 herausgegeben und 1944 erweitert wurde.

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Richard Wagner: Die Kunst und die Revolution; Das Judentum in der Musik; Was ist deutsch? Herausgegeben und kommentiert von Tibor Kneif, Rogner und Bernhard, München 1975, ISBN 3-8077-0034-X.

- Jens Malte Fischer: Richard Wagners ›Das Judentum in der Musik‹. Eine kritische Dokumentation als Beitrag zur Geschichte des Antisemitismus. Insel, Frankfurt a. M., Leipzig 2000. Neuausgabe Königshausen & Neumann, Würzburg 2015, ISBN 978-3-8260-5844-8.

- David Conway: Jewry in Music: Entry to the Profession from the Enlightenment to Richard Wagner. Cambridge University Press, Cambridge 2012, ISBN 978-1-107-01538-8.

- Melanie Kleinschmidt: „Der hebräische Musikgeschmack“. Lüge und Wahrhaftigkeit in der deutsch-jüdischen Musikkultur. Böhlau Verlag, Köln/Wien 2015, ISBN 978-3-412-21779-2.

- Jean-Jacques Nattiez: Wagner antisémite: un problème historique, sémiologique et esthétique. Christian Bourgois, Paris 2015, ISBN 978-2-267-02903-1.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Matthias Brzoska: Remarks about Meyerbeer’s Le Prophète a 19th century French Grand Opera in Five Acts. Meyerbeer Fan Club, 25. September 2004, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 10. August 2012; abgerufen am 16. Februar 2022 (englisch).

- ↑ Sabine Henze-Döhring, Sieghart Döhring: Giacomo Meyerbeer. Der Meister der Grand Opéra. Verlag C. H. Beck, München 2014, ISBN 978-3-406-66003-0, S. 147–148.

- ↑ Bernt Ture von zur Mühlen: Gustav Freytag. Biographie. Wallstein Verlag, Göttingen 2016, ISBN 978-3-8353-1890-8, S. 197 f.

- ↑ Erschienen unter dem Titel Richard Wagners Antisemitismus. Verdrängung der Moral durch Geschichtsphilosophie. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 19. April 1975; Wiederabdruck in: Gesammelte Schriften in 10 Bänden. Band 9, Laaber 2006, S. 365.

- ↑ Dieter Borchmeyer: Richard Wagners Antisemitismus. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Bundeszentrale für politische Bildung, 14. Mai 2013, abgerufen am 16. Februar 2022.

- ↑ Herfried Münkler: Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im Umbruch. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, Juli 2023, S. 455 f.