Heiligenstädter Testament

Das Heiligenstädter Testament ist ein Brief des Komponisten Ludwig van Beethoven (1770–1827) an seine Brüder Kaspar Karl und Johann von 1802, in dem er seine Verzweiflung über die fortschreitende Ertaubung und den nahe geglaubten Tod ausdrückte.

Entstehung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Beethoven suchte von Mai bis Oktober 1802 die mineralhaltige Quelle der Badeanstalt in Heiligenstadt bei Wien auf, um die gastritischen Beschwerden behandeln zu lassen, an denen er, verbunden mit heftigen Koliken, häufig litt. Sein Arzt Johann Adam Schmidt stellte auch die Heilung seines fortschreitenden Gehörleidens in Aussicht.

Wie kam Beethoven zu seinem Gehörleiden?

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Beethoven kehrte im Juni 1796, nach einer über vier Monate dauernden Konzerttournee, von Berlin nach Wien zurück. Dort wurde er mit großer Wahrscheinlichkeit durch einen Rattenflohbiss mit Flohfleckfieber infiziert. Nach Auffassung des Arztes Aloys Weißenbach, der mit Beethoven in den 1810er Jahren in Verbindung stand, litt Beethoven an „gemeinem Typhus“. Dieser wurde erst nach 1836 mit dem Flohfleckfieber in Verbindung gebracht. Dieses sogenannte murine Fleckfieber verlief in der Zeit vor Antibiotikaentdeckung bei 4 Prozent der Patienten tödlich. 15 Prozent der Erkrankten erlitten als Folgeerkrankung eine Schädigung des Nervensystems, wozu die unheilbare Schädigung des Gehörs bei relativ wenigen Menschen gehörte.

Ort der Niederschrift

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Beethoven wohnte in einem freistehenden Bauernhaus außerhalb von Heiligenstadt auf dem Weg nach Nußdorf in der Herrengasse 6 (heute: Probusgasse 6). Dort schrieb der 31-Jährige[1] am 6. Oktober einen Brief an seine Brüder, in dem er in emphatischen Worten die Sorge um sein schlechter werdendes Gehör, seine gesellschaftliche Isolation, die daraus keimenden und überwundenen Suizidgedanken beschreibt und seinen Nachlass regelt. Obwohl er am 10. Oktober noch eine Nachschrift verfasste, den Papierbogen faltete und versiegelte, schickte er den Brief, der erst 1827 im Nachlass aufgefunden wurde, nicht ab. Neben dem Brief an die Unsterbliche Geliebte gehört er zu den persönlichsten Schriftstücken Beethovens.

Inhalt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Anlass zur Niederlegung des Testamentes war der sich zunehmend verschlechternde Gesundheitszustand Beethovens, besonders aber die Verzweiflung aufgrund seiner fortschreitenden Ertaubung, die sich bereits ab 1796 abzeichnete. Die ersten zwei Drittel der Schrift nimmt die Rechtfertigung Beethovens gegenüber seiner Mitwelt ein, der er zu verstehen gibt, dass er nicht „Feindseelig störisch oder Misantropisch“ sei, sondern dass: „muste ich früh mich absondern, einsam mein Leben zubringen“,[2] da er durch seine Taubheit „zurückgestoßen“ sei, denn es war ihm unmöglich kundzugeben: „sprecht lauter, schreyt, denn ich bin Taub“. Den Verlust seines Gehörsinns „der bey mir in einem Vollkommenern Grade als bey andern seyn sollte, einen Sinn denn ich einst in der grösten Vollkommenheit besaß, in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fache gewiß haben noch gehabt haben“ zu entbehren schließt ihn von der Gesellschaft aus und er bittet: „drum verzeiht, wenn ihr mich da zurückweichen sehen werdet, wo ich mich gerne unter euch mischte, doppelt Wehe thut mir mein unglück“. Er vermerkt dann sein Erlebnis in Gegenwart von Ferdinand Ries, als er bei einer Wanderung die Schmach empfand: „aber welche Demüthigung wenn jemand neben mir stund und von weitem eine Flöte hörte und ich nichts hörte, oder jemand den Hirten Singen hörte, und ich auch nichts hörte“. Dies stürzte ihn in Verzweiflung und „es fehlte wenig, und ich endigte selbst mein Leben – nur sie die Kunst, sie hielt mich zurück“.

Erst danach geht Beethoven zum testamentarischen Teil über – der in dieser Form nach der gegebenen österreichischen Rechtsprechung ohnehin in Beethovens Sinn gegriffen hätte. Die späteren Testamente von 1823 und 1827 sahen die Aufteilung des Erbes unter den Brüdern dann nicht mehr vor. Er bittet seine Brüder „sobald ich Tod bin und Professor schmid lebt noch, so bittet ihn in meinem Namen, daß er meine Krankheit beschreibe“, erklärt sie sodann zu seinen Erben, bittet sie „theilt es redlich, und vertragt und helft euch einander, was ihr mir zuwider gethan, das wist ihr, war euch schon längst verziehen, dir Bruder Carl danke ich noch in’s besondre für deine in dieser leztern spätern Zeit mir bewiesene Anhänglichkeit“. So macht er doch noch Unterscheidungen zwischen den Brüdern, besonders dadurch, dass er Nikolaus Johann (den er bei anderer Gelegenheit einen „Pseudo-Bruder“ nennt) namentlich gar nicht erwähnt, sondern an den drei entsprechenden Stellen einen Leerraum lässt. Er erwähnt noch die Instrumente, die er von Fürst Lichnowsky empfangen hatte, wendet sich dann wieder an die Allgemeinheit, indem er schreibt: „mit freuden eil ich dem Tode entgegen – kömmt er früher als ich Gelegenheit gehabt habe, noch alle meine Kunst-Fähigkeiten zu entfalten, so wird er mir troz meinem Harten Schicksaal doch noch zu frühe kommen“, bevor er, sich wieder zu seinen Brüdern wendend, schließt: „lebt wohl und Vergeßt mich nicht ganz im Tode, ich habe es um euch verdient, indem ich in meinem Leben oft an euch gedacht, euch glücklich zu machen, seyd es –“.

Die Nachschrift vom 10. Oktober zeigt ihn wieder in melancholischer Stimmung. Er gibt jegliche Hoffnung auf: „sie muß mich nun gänzlich verlassen, wie die blätter des Herbstes herabfallen, gewelkt sind, so ist – auch sie für mich dürr geworden, fast wie ich hieher kamm – gehe ich fort – selbst der Hohe Muth – der mich oft in den Schönen Sommertägen beseelte – er ist verschwunden“ und schließt: „Wann o Gottheit – kann ich im Tempel der Natur und der Menschen ihn wider fühlen – Nie? – nein – o es wäre zu hart“.

Auf dem Dokument finden sich noch zwei Besitzereinträge von fremder Hand: von Jakob von Hotschevar, der es am 21. September 1827 von Artaria entgegennahm, und von Johanna van Beethoven, die es von diesem empfing.

Erst nach Beethovens Tod im März 1827 wurde das Dokument gefunden, ebenso wie der Brief an die Unsterbliche Geliebte, und erhielt bald den Namen „Heiligenstädter Testament“.

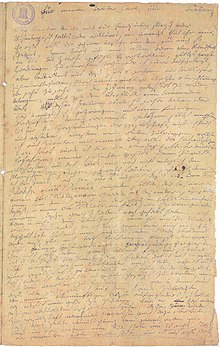

Das Original befindet sich als Schenkung der schwedischen Sängerin Jenny Lind seit 1888 in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.[3]

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ludwig van Beethoven, Heiligenstädter Testament, hrsg. von Sieghard Brandenburg, Beethoven-Haus, Bonn 1997, (Jahresgaben des Vereins Beethoven-Haus 14 = 1997, ZDB-ID 991144-3), (Faksimile-Ausgabe)

- Ludwig van Beethoven, Briefwechsel. Gesamtausgabe, hrsg. von Sieghard Brandenburg, Band 1, München 1996, S. 121–125

Internet

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ND VI 4281

- Heiligenstädter Testament gesprochen von Konstantin Marsch

Nachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Auffällig ist die falsche Altersangabe „in meinem 28. Jahre“ in dem Brief. Beethoven war bereits 31 Jahre alt. Gewöhnlich hielt er sich für zwei Jahre jünger als er war, da er glaubte 1772 geboren zu sein, weil der Vater den Dreizehnjährigen als „elf jähriges Wunderkind“ hatte auftreten lassen.

- ↑ Zur Dokumentation dieser und der folgenden Passagen siehe das Heiligenstädter Testament in der Originalfassung bei Wikisource

- ↑ Signatur: ND VI 4281. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, abgerufen am 18. August 2014.