Kirche Ivenack

Die Kirche in Ivenack im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern geht auf die Klosterkirche des einstigen Zisterzienserinnenklosters aus dem 13. Jahrhundert zurück und gehörte nach Auflösung des Klosters zu dem an dessen Stelle entstandenen Schloss Ivenack. Die Kirche erhielt ihr heutiges Aussehen nach Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg im Wesentlichen durch den Wiederaufbau im frühen 18. Jahrhundert. Die Gemeinde gehört heute zur Propstei Neustrelitz der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche).

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kirche wurde als Klosterkirche eines 1252 gestifteten Zisterzienserinnenklosters errichtet. Im Zuge der Reformation wurde das Kloster um 1555 säkularisiert und kam in den Besitz der mecklenburgischen Herzöge, die dort gegen Ende des 16. Jahrhunderts auch ein erstes Herrenhaus errichteten, das Gut später jedoch zumeist verpachteten. Im Dreißigjährigen Krieg wurden Klosterbauten, Kirche und Herrensitz zerstört. Nach weiteren Verpachtungen kam das Gut 1709 durch Gütertausch an Ernst Christoph von Koppelow (1659–1721), der Schloss Ivenack und die zugehörige Kirche wiederaufbauen ließ. Nach einer Restaurierung von 1752, von der ein alter Wetterhahn erhalten ist, und dem Anbau einer Sakristei südlich des Eingangs, erhielt die Kirche 1867/68 durch Umbauten am Westgiebel, an den Fenstern sowie den nördlichen Anbauten (Sakristei, Leichenhalle) ihre heutige Gestalt.

Nördlich der Kirche befand sich bis ins späte 18. Jahrhundert der Friedhof des Guts, der dann weiter östlich an den Ortsrand verlegt wurde. Die Kirche blieb jedoch bis 1945 noch Grabstätte für die Gutsbesitzer, die Ivenacker Linie der Freiherren von Maltzahn (Grafen von Plessen).

Die letzte umfassende Sanierung der Kirche wurde 2004 abgeschlossen.

Beschreibung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Architektur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kirche ist ein einschiffiger rechteckiger Backsteinbau mit polygonalem Ostschluss. Am mit Pilastern und Nischen gegliederten Westgiebel der Kirche ist ein halb eingezogener vierstöckiger Turm aus dem frühen 18. Jahrhundert. An der Nordseite der Kirche erfolgt der Zugang durch einen alten, zweistöckigen quadratischen Anbau, bei dem es sich vermutlich um den Stumpf des mittelalterlichen Turms der Kirche handelt. Seitlich dieses Turmrests angebaut sind Sakristei und ehemalige Leichenhalle.

Im Inneren der von einer Flachdecke überspannten Kirche ist der Altar im Osten aufgestellt, an der Südwand befindet sich die Kanzel, an der Nordwand die Patronatsloge und im Westen die Orgelempore. Die Kirche weist drei historische Glocken auf, deren älteste von 1555 stammt.

Ausstattung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Altar und die Altarschranken stammen aus dem 18. Jahrhundert. Die Altarschranken zeigen vier schmuckvolle Wappen früherer Gutspächter: Peccatel, Moltke, Helpte und Stralendorff. Der Altaraufsatz wurde bei der Renovierung 1867/68 mit Engeln und Blattwerk verziert und erhielt das Gemälde des auf dem Ölberg knienden Jesus von Franz August Schubert.

Die Kanzel im Stil der Renaissance stammt von 1589 und ist mit Bibelzitaten beschriftet. Im Schalldeckel wird Pfarrer Joachim Schultze genannt, der die Kanzel 1716 restaurieren ließ.

Die überdachte und verglaste Patronatsloge wurde um 1740 erbaut. Auftraggeber war vermutlich Helmuth von Plessen nach seiner Ernennung zum Reichsgrafen.

-

Kanzel

-

Altar mit Altarschranken

-

Wappen an Patronatsloge

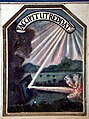

Die Brüstung der Orgelempore ist mit einer Reihe von Emblemata verziert. Ihre jeweiligen Unterschriften (subscriptio), die ihre Bedeutung erläuterten, waren einst in goldenen Lettern auf schwarzem Grund unter den jeweiligen Bildern zu lesen, jedoch wurde diese Beschriftung später weiß übermalt und ist inzwischen nur an einigen winzigen Stellen wieder freigelegt. Die Bildmotive sind einer mit Emblemen angereicherten Ausgabe des Paradiesgärtleins, einer Erbauungsschrift von Johann Arndt, entnommen.[1] Auf der Empore befindet sich eine historische Kirchenorgel (15 Register, zwei Manuale und ein angehängtes Pedal) aus dem frühen 18. Jahrhundert, die gemäß einer Inschrift im Jahr 1790 von Orgelbauer Friedrich Friese I repariert und unter Beibehaltung ihres Orgelprospekts 1898 von Julius Schwarz erweitert und modernisiert wurde.

-

Bildfeld der Orgelempore (Ut bibam – auf dass ich trinke)

-

Bildfeld der Orgelempore (In te Domine – in dir, Herr)

-

Bildfeld der Orgelempore (Accipit ut reddat – er nimmt, um zurückzugeben)

Nördlich des Altars befindet sich das schmuckvolle Epitaph des Ernst Christoph von Koppelow, der das Gut Ivenack 1709 durch Gütertausch erhalten hatte und auf den die Wiederherstellung von Schloss und Kirche im frühen 18. Jahrhundert zurückgeht. Das Epitaph wurde um 1721 von Heinrich Johann Bülle als aufwändige Marmorarbeit mit Porträtmedaillon des Verstorbenen, mehreren Putten, Wappenschmuck und weiteren Verzierungen geschaffen.

Zum weiteren Schmuck der Kirche zählen ein um 1925 von Fritz Behn geschaffenes Denkmal für die Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkriegs östlich des Altars, alte Sargbeschläge aus dem einstigen Erbbegräbnis über dem 1907 als schmuckvolle Eichentür erneuerten Nordportal sowie alte Grabplatten an der Nordwand. Weitere alte Grabdenkmäler befinden sich nördlich außerhalb der Kirche, an der Stelle des einstigen Friedhofs. Dort ist auch ein Gedenkstein für die Grafenfamilie von Plessen, die im Mai 1945 Suizid beging. Bis in die 1970er Jahre war noch die alte Friedhofsmauer erhalten, von der heute lediglich ein altes schmiedeeisernes Tor an versetztem Standort zeugt.

-

Koppelow-Epitaph

-

Gedenktafel für die Kriegsteilnehmer 1808–1815

-

Kriegerdenkmal für die Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkrieges von Fritz Behn

-

Plessen-Gedenkstein

Persönlichkeiten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Joachim Trumpf (1687–1769) war ab 1712 Küster in Ivenack

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Siehe die Beschreibung der Embleme bei Katarzyna Cieslak: Embleme in Arndts Paradiesgärtlein, in: Pietismus und Neuzeit 25 (1999) ISBN 978-3-525-55897-3, S. 11–30

Koordinaten: 53° 42′ 39″ N, 12° 57′ 28,1″ O