Naturtheorie

Eine Naturtheorie ist eine Theorie zur Beschreibung und Erklärung der äußeren, nicht von Menschen gemachten Wirklichkeit (der „unkultivierten“ Natur im Gegensatz zur Kultur). Sie versucht, interdisziplinär Aussagen über natürliche Phänomene auf wenige Grundprinzipien zurückzuführen oder die Gültigkeit eines oder mehrerer durch Forschung oder Beobachtung entdeckter bzw. hypothetisch unterstellter Grundprinzipien in den verschiedenen natürlichen Phänomenen nachzuweisen.

Einführung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Natur wurde lange Zeit vom philosophischen Naturalismus[1] und philosophischen Realismus als quasi gesetzgebende Wirklichkeit aufgefasst, deren Gesetzmäßigkeiten von den Wissenschaftlern lediglich durch Beobachtung abgelesen werden müssen. Antike wie neuzeitliche Theorien der Natur sind jedoch weiter und zugleich enger definiert als Naturgesetze, die nach modernem Verständnis nur beobachtbare Regelmäßigkeiten im Verhalten realer Systeme beschreiben: Weiter insofern, als bei tastender wissenschaftlicher Annäherung an neue Themen, z. B. bei erstmaliger Formulierung einer Theorie über einen neuen Gegenstand, diese Theorien oder „Prototheorien“ oft unpräzise, phänomenologisch oder nur rein metaphorisch formuliert wurden. Empirische Beobachtung und Systematisierung der Naturphänomene wurden jahrtausendelang betrieben, ehe sie rational analysiert wurden und erst recht, bevor die Rationalität einer Theorie als Wahrheitskriterium gesetzt wurde.[2] Anstoß gaben oft ungewöhnliche oder beängstigende Phänomene, aber eben auch Regelmäßigkeiten wie in der Kosmologie. Man bediente sich dabei wechselnder bildhafter Beschreibungen (Metaphorik), bekannter Mythen oder mehr oder weniger origineller Spekulationen. Die Grenze zur Magie und Mystik verlief unscharf. Erst spät wurden Theorien, die versuchten, die Beobachtungsdaten zu systematisieren, durch permanente Kritik hinterfragt, die ihre Mängel, Lücken und Fehler aufwiesen und nach den Ursachen ihres Scheiterns suchten und damit auf einen kontinuierlichen Erkenntnisgewinn zielten.[3]

Doch auch in neuerer Zeit richteten sich bildhaft-projektive, dabei heuristisch oft fruchtbare Naturtheorien gegen die Verarmung der Naturerkenntnis durch die fortschreitende Abstraktion, so z. B. die spirituell aufgeladene Gaia-Hypothese. Vor allem menschliche Artefakte wie „Uhrwerk“, „Weltmaschine“ oder „Teilchenzoo“ dienten wegen ihrer Anschaulichkeit immer wieder als Paradigmen der Interpretation des kosmischen[4] oder subatomaren Geschehens. Es gibt bis heute kaum eine naturwissenschaftliche Theorie, die sich nicht solcher Bilder bedient.

Andererseits beleuchten viele Naturtheorien sehr enge Ausschnitte des Naturgeschehens, d. h., sie entwickeln spezielle, selektive und historisch wechselnde Perspektiven auf ihre oft wechselnden Gegenstände, die oft unzulässig verallgemeinert und auf andere Bereiche übertragen werden. So stand zeitweise die Fragestellung nach der korpuskularen Struktur der Materie im Vordergrund theoretischer Bemühungen und ignorierte alle Phänomene, die dadurch nicht zu erklären waren. Zu anderen Zeiten waren es die unsichtbaren Kräfte und Fernwirkungen, die Sinneseindrücke, die die äußere Natur im Subjekt hinterlässt oder die evolutionären Übergänge vom Anorganischen ins Organische, dann wieder die Suche nach einer Universaltheorie oder nach der mathematischen Vereinheitlichung disparater Theorien.

Ein wiederkehrendes Thema ist dabei die Frage nach der atomistischen oder holistischen Deutung der Natur. Bei Albert Einstein findet sich das häufigste Argument für eine atomistische Deutung: Die physikalischen Gebilde haben einige wenige inhärente Eigenschaften und sind an bestimmten Punkten in Raum und Zeit angeordnet: „Ohne die Annahme einer solchen Unabhängigkeit der Existenz (des «So-seins») der räumlich distanten Dinge voneinander, die zunächst dem Alltags-Denken entstammt, wäre physikalisches Denken in dem uns geläufigen Sinne nicht möglich.“[5] Dieser Ansatz wird durch die Quantentheorie herausgefordert, die eine holistische Deutung von Quantensystemen nahelegt. Holistische Erklärungen gehen davon aus, dass die Dinge, die Teile des Ganzen sind, ihre Eigenschaften aus dem Ganzen beziehen bzw. nur im Ganzen haben.[6]

Wurde die Natur lange als die äußere Welt betrachtet, die von menschlicher Einflussnahme getrennt ist, hat sich unterdessen ein tieferes Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt entwickelt, das ökologische, soziale und kulturelle Aspekte umfasst. In dem Maße, in dem der Mensch die Natur (einschließlich seiner eigenen) durch wissenschaftlich-technische Interventionen formt, „kultiviert“ oder „zivilisiert“ und seit dem 20. Jahrhundert sogar künstliche superschwere Elemente oder gentechnisch veränderte Lebewesen zu erzeugen vermag, wird der Begriff einer Naturtheorie ebenso problematisch, wie die Vorstellungen von Natur immer vielfältiger werden. Während die Idee der Natur im allgemeinsten Sinne als Einheit aller Materien und Kräfte, die außerhalb der von Menschen gemachten Kultur wirken, bemerkenswert konstant scheint, haben wir es seit der frühen Neuzeit mit einer zunehmenden Pluralität von Naturbegriffen zu tun.[7]

Dabei ist schon die Unterscheidung der natürlichen und der kulturellen bzw. zivilisatorischen Aspekte des menschlichen Körpers schwierig genug.[8] Noch schwieriger wird die Abgrenzung bei mentalen Prozessen, die Descartes untersuchte, der das nur individuell erfahrbare eigene Sein (ebenso wie den Schöpfer) nicht der Natur zurechnete.[9] Letzten Endes ist die bis in die Neuzeit wirkende Naturvorstellung des Aristoteles, wonach Natur (physis) das vom Menschen nicht Geschaffene (techne) ist,[10] ist wenig trennscharf. Der Mensch kann sich selbst und seine Hervorbringungen zwar nicht verstehen, wenn er sich nur als Naturgeschöpf betrachten, doch steckt die Geltung von Naturgesetzen weiterhin unüberschreitbare Grenzen der Manipulierbarkeit der Natur ab. Der Verlauf dieser Grenze wird zwischen naturalistischen und kulturalistischen Positionen kontrovers diskutiert, gerade weil in der Biosphäre nur noch Reste einer nicht hergestellten, manipulierten oder kontaminierten Welt vorhanden sind.[11] Schließlich stellt sich die Frage, ob die sichtbare Natur wirklich existiert oder ob uns die Kohärenz und Konsistenz der Erscheinungen, die wir subjektiv wahrnehmen, eine Welt vorgaukeln, hinter der sich eine wirkliche Natur verbirgt, die zum größten Teil unsichtbar ist.

Zum Status von historischen und aktuellen Naturtheorien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Naturtheorien sind als Versuche der Naturerklärung historische Phänomene. Sie haben sich unter dem Einfluss innerer und äußerer Faktoren herausgebildet. Zu den letzteren gehören die jeweiligen historischen Erkenntnisvoraussetzungen, also ihre kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Randbedingungen. Zu den wichtigsten inneren Faktoren gehörte die fortschreitende Ausdifferenzierung der Naturwissenschaften, das seit der Neuzeit zu dem Versuch führte, das immer stärker fragmentierte Wissen der sich rasch entwickelnden Einzelwissenschaften erneut zu integrieren. Oft hatten Naturtheorien daher hypothetischen Charakter, weil sie nicht auf den unmittelbar beobachtbaren Prinzipien basierten und von philosophischen Grundannahmen durchdrungen waren; oder sie arbeiteten mit sich später als unhaltbar erweisenden Analogien, die in der jeweiligen Epoche zur Hand waren. Dennoch ergaben sich selbst aus unbrauchbaren Analogien und Modellen produktive Anregungen für die positive Forschung, so z. B. durch die Verallgemeinerung des Darwinschen Evolutionsgedankens im 19. Jahrhundert, der Einzug in viele Fachrichtungen hielt.[12] Das sehen auch Wissenschaftshistoriker wie Michel Serres so: „Was heute als große Neuerung gilt, ist manchmal zwei Jahrtausende alt, und was als irrational erscheint, bereitet oft den Triumph der Vernunft vor.“ Zumindest gäbe es unterhalb der in „winzige Segmente zerschnittenen, allzu vergesslichen Geschichte“ naturwissenschaftlicher Forschung „einen beständigen Strom oder Anschauungen mit weiterem Horizont“.[13]

In anderen Fällen hemmten diese Anschauungen und Theorien jedoch die einzelwissenschaftliche Forschung, so in Bezug auf Phänomene wie Wärme, Licht, oder sie führten das menschliche Vorstellungsvermögen insgesamt in eine falsche Richtung. z. B. wenn man lange Zeit davon ausging, es müsse eine Substanz oder zumindest eine „feinere Form“ der Materie wie der hypothetische Äther hinter diesen Phänomenen stecken. Noch bei Descartes begegnen wir der res cogitans, der „denkenden Sache“, die allerdings keine Ausdehnung oder Gestalt habe und streng von der Materie, der res extensa, getrennt sei.[14]

Andere Theorien über die Natur blieben trotz ihres prinzipiell wegweisenden Ansatzes jahrhundertelang folgenlos wie die antike Lehre des Atomismus, deren Überprüfung beim damaligen Stand der Technik nicht möglich war. So konnte die Atomtheorie erst mehr als 2000 Jahre nach ihrer ersten Formulierung um 1910 so unwiderlegbar bestätigt werden, dass sich ihr alle ernsthaften Naturwissenschaftler anschlossen. Wie andere vorneuzeitliche Naturtheorien erfüllte sie jedoch bereits im Altertum die Minimalanforderungen an eine wissenschaftliche Theorie bzw. Hypothese und kehrte in verschiedenen Abwandlungen und in verfeinerter Form immer wieder.

Ältere Naturtheorien waren kaum je so strukturiert, dass sie dem modernen Theorieideal z. B. Quines auch nur annähernd nahekamen. Jeder Theoriewandel implizierte auch einen – oft tiefgreifenden – Bedeutungswandel der wissenschaftlichen Begriffe und ihrer Beziehungen zueinander. Ähnliches wie für den Atombegriff gilt also auch für Begriffe wie „Materie“, „Kraft“ oder „Energie“, an denen die Wissenschaftsgemeinde festhielt, obwohl sie im Lauf der Zeit sehr unterschiedlich interpretiert wurden und dabei nicht nur ihre Anschaulichkeit verloren, sondern auch mit verschiedensten Beobachtungs- und Messverfahren operationalisiert wurden – man denke nur an den Wandel der Definition des Meters. Einen solchen Bedeutungswandel lässt Quines Theoriebegriff jedoch durchaus zu, wenn er unter Theorie im weiteren Sinne jedes überlieferte holistische System von Aussagen versteht, das von der Mehrheit der wissenschaftlichen Community geteilt wird.[15]

Auch im Mittelalter – so zum Beispiel bei Thomas von Aquin – wurde zwischen Naturwissenschaft und Naturphilosophie nicht unterschieden. Das Denken im Reich der Ideen erlaubte spekulative Höhenflüge, während sich die materielle Realität beim damaligen Stand der Technik als unzugänglich oder widerständig gegenüber Interpretationsversuchen erwies. So entwickelten sich die Werkzeuge des Denkens, vor allem die deduktive Logik, schneller als die Erkenntnisse über die Natur. Erst Roger Bacon erhob unter dem Einfluss der induktiven Methode des persisch-arabischen Mathematikers, Optikers und Meteorologen Alhazen die Forderung, die Schlussfolgerungen der Naturphilosophie unabhängig von Aussagen der Autoritäten experimentell zu überprüfen.[16] Das bezog sich vor allem auf die vielen niemals überprüften Aussagen im umfangreichen Werk des Aristoteles, auch wenn Bacon diesem in dogmatischer Hinsicht verpflichtet blieb.

Von der sich in der Folge in viele Denkrichtungen zersplitternden Naturphilosophie[17] unterscheiden sich neuere Naturtheorien vor allem durch ihr Bestreben, das Verständnis allgemeiner Prinzipien der Natur erfahrungswissenschaftlich und nicht metaphysisch zu fundieren. Die Naturphilosophie (bzw. heute die Philosophie der Naturwissenschaften) arbeitet demgegenüber vor allem an der Schärfung der den Naturwissenschaften vorausgesetzten Begriffe. Sie reflektiert die Tauglichkeit dieser Begriffe im Hinblick auf die Erkenntnisgewinnung und diskutiert die Schranken menschlicher Erkenntnis- und Erklärungsmöglichkeiten. Außerdem bezieht sie ästhetische und ethische Aspekte in ihre Betrachtungen ein. Die technische Formbarkeit und Substituierbarkeit von Naturprozessen durch Technoscience sind wiederum Themen der Technikphilosophie und teilweise auch der Wissenschaftssoziologie.

Die in der spontanen Anschauung der Welt verankerte, aber auch von der modernen Wissenschaftstheorie – z. B. vom logischen Positivismus – geforderte Trennung von Beobachter und äußerer Natur, eine distanzierte Haltung also, bei der der Wissenschaftler den untersuchten Naturobjekten äußerlich bleibt und dadurch eine zeitentrückte Objektivität erreichen soll, wurde im Laufe der Zeit immer wieder und zuletzt vor allem durch die Quantentheorie in Frage gestellt.

So wird immer deutlicher, dass die Naturwissenschaften nicht nur die äußere Natur, sondern (auch) die Hervorbringungen menschlichen Geistes und menschlicher Erfindungskraft zum Gegenstand haben.[18] Die Versuche, eine Trennungslinie zwischen Naturtheorie und -philosophie dort zu ziehen, wo der Bereich der empirischen Evidenz endet und der Bereich der philosophischen Spekulation beginnt, blieben insofern problematisch, als Evidenz (im Sinne des bloßen „Augenscheins“) eine Frage der Gewohnheit, kulturellen Einübung von Sicht- und Denkweisen und der dabei genutzten Beobachtungsinstrumente ist. Daher trat im Laufe der Zeit das Kriterium der Evidenz als Merkmal nicht-spekulativer Theorie in den Hintergrund und wurde durch das der Prognosefähigkeit der Theorie ersetzt. Seit Newton wurde es üblich, aus einer mathematisierten Theorie mit rein deduktiven Verfahren Schlussfolgerungen abzuleiten, die erst dann empirisch zu überprüfen waren. Ob diese Arbeitsweise der Physiker z. B. auch für die Biologie sinnvoll ist, bleibt Gegenstand von Kontroversen. Ähnlich versagt auch das Abgrenzungskriterium der kritischen Überprüfbarkeit von theoretischen Aussagen, da manche von Naturwissenschaftler aufgestellten Theorien zunächst gar nicht empirisch überprüfbar waren.

Mit der Entwicklung des klassischen Astronomie und Physik wurde der Anthropozentrismus zunehmend aus den Theorien über die Natur verdrängt. So stellte Ernst Cassirer fest: „All progress in „exact“, strictly scientific physics is directed toward eradicating the anthropomorphic ingredients of the physical world view.“ Beispielsweise wurde die auf den Menschen bezogene Vorstellung von „oben“ und „unten“ angesichts des Newtonschen Begriffs des Raums sinnlos.[19] Einher ging dies allerdings mit der schon bei Francis Bacon radikalen Forderung nach praktischer technischer Beherrschung der Natur durch den Menschen. Im 20. Jahrhundert wurde der Naturbegriff immer seltener verwendet; der Naturalismus hebt demgegenüber die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Methoden zur Erkenntnisgewinnung hervor und negiert die Möglichkeit philosophischer oder geisteswissenschaftlicher Zugänge zur Erkenntnis.[20] Doch deutet sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine holistische Gegenbewegung an, die den Menschen als Sinn(geber) der Natur ansieht und zugleich die Grenzen der rationalen Verstehbarkeit und Beherrschbarkeit der Natur akzeptiert, was mitunter der Esoterik Vorschub leistet.[21] Auch wird darauf hingewiesen, dass wir im Diskurs über Menschen Natur immer noch mit anthropozentrischen Begriffen zu erklären versuchen.[22]

Begriffsgeschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Programm einer Theorie der Natur im eingangs skizzierten Sinn wird zuerst von Aristoteles formuliert, der den Anspruch erhebt, „Grund-Sätze oder Ursachen oder Grundbausteine“, also Prinzipien einer „Wissenschaft der Natur“ aus dem „Vermengten“ (dem uns oberflächlich bekannten Ganzen) herauszuarbeiten und einen Weg von den „Ganzheiten zu den Einzelheiten“, d. h. im analytischen Sinne zu beschreiten.[23] Dabei beschreibt er die empirischen Voraussetzungen der Naturerkenntnis und die grundlegenden Kategorien der Beschreibung von Naturvorgängen wie Veränderung, Raum, Zeit, Bewegung und Ursache. Natur ist für ihn alles, was seine Ursache in sich selbst hat und nicht vom Menschen durch Kunst (τέχνη, téchnē) erschaffen wurde.

In lateinischer Form (als Theoria Naturae) verwendet wurde der Begriff seit der frühen Aufklärung für eine vernunftbasierte, nicht auf „Spekulationen und Meinungen“ gegründete Naturerkenntnis, so z. B. 1721 von dem Arzt Michael Alberti aus Halle in seinem Handbuch der Medizin,[24] das allerdings noch den religiösen Gedanken des Pietismus verhaftet war.

Rugjer Josip Bošković, dessen Atomistik auf der Mechanik Newtons und dessen Trägheitsbegriff aufbaute, verwendete 1758 den Begriff „Theoria“ in seiner Abhandlung Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium („Theorie der Naturphilosophie, reduziert auf ein einheitliches Gesetz der in der Natur existierenden Kräfte“) zur Abgrenzung seiner naturwissenschaftlichen Bestrebungen von der Naturphilosophie seiner Zeit.

Außer im Lateinischen wurde der Begriff zuerst in der angelsächsischen Literatur benutzt, oft auch im Plural (Theories of Nature).[25] Im Italienischen wird teoria della natura hingegen oft als Oberbegriff verwendet, der auch Naturphilosophie und Naturgeschichte einschließt. Auch im Deutschen wurde lange Zeit nicht zwischen Naturphilosophie und Naturtheorie unterschieden; zuerst taten das die Physiker des 19. Jahrhunderts.

Klaus Mainzer verwendet den Begriff der Naturtheorie für die Versuche, in der Nachfolge Newtons eine einheitliche Theorie der Natur auf Grundlage mathematischer Verfahren zu begründen. Solche Theorien knüpfen an den alten Gedanken des Pythagoras an, wonach es eine einheitliche Symmetriestruktur in Mathematik und Natur gebe, die heute mit Hilfe des Instrumentariums der mathematischen Gruppentheorie sowohl von der Totalität als auch von der elementaren Ebene ausgehend erfasst werden könne. Zwischen ganzheitlicher Erfassung der Natur und ihrer atomistischen Auffassung bestehe kein Widerspruch, sondern eine Komplementarität, wie es bereits Niels Bohr formuliert habe.[26] Wolfgang Lefèvre und Falk Wunderlich vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte verwenden den Begriff „Naturtheorie“ in Bezug auf die Schriften Kants über die Natur im Sinne einer metaphysikfreien, aber nicht nur auf Erkenntnistheorie reduzierten Theorie der Natur. Im 20. Jahrhundert wurde der Begriff einer „einheitlichen Naturtheorie“ oder Ur-Theorie auch im Zusammenhang mit den Versuchen zur Vereinheitlichung der begrifflichen Grundlagen der Quantentheorie und der Allgemeinen Relativitätstheorie verwendet.[27]

Auch für Goethes Versuche einer Synthese von rationaler Naturerklärung, anschaulicher Erfassung von biologischen Entwicklungsmodellen und ästhetischer Theorie[28] und für Schellings spekulative Idee der Natur als reiner Produktivität[29] wurde der Begriff der Naturtheorie verwendet.

In neuester Zeit findet sich der Begriff vor allem im Kontext sozialwissenschaftlicher (etwa bei Oliver Schlaudt) und ökologischer Debatten. Zu den modernen, sich oft als kritisch verstehenden Naturtheorien gehören auch Ansätze, die Bereiche der Natur von menschlicher Kultur und Gesellschaft abzugrenzen bzw. die beiderseitigen Verschmelzungsphänomene zu untersuchen. Durch die „Vergesellschaftung“ der Natur sowie durch die naturverändernde Kraft der modernen Technik samt deren ökologischen Auswirkungen entstehen immer wieder neue Fragestellungen der Naturtheorie. Dabei stehen Versuche einer Neubegründung der Naturtheorie ohne philosophische Implikationen im Vordergrund.[30] Somit gibt es heute eine ganze Bandbreite von Theorien, die sich auf die Natur bzw. ihr Verhältnis zur Gesellschaft beziehen und dabei über einzelwissenschaftliche Erkenntnisse hinausstreben, während skeptische Stimmen von einem anhaltenden „Verfall der Naturtheorie in der Neuzeit“ und einer so entstandenen „Leerstelle“ sprechen.[31]

Mythos, Teleologie, Kausalität

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die Babylonier des 1. Jahrtausends v. Chr. gab es keine Schöpfung aus dem Nichts, sondern ein Urchaos, in dem eine oberste Gottheit Ordnung schuf. Die konkreten Phänomene der Natur- und Gegenstandswelt führten sie auf ein großes Pantheon von Göttern zurück, die in schlecht sortierten Listen namentlich aufgeführt wurden. Anders als ihre Vorgänger, die Sumerer, strebten sie also nicht nur nach einer begrifflichen Ordnung der Welt, sondern nach einer „Erklärung der (ihnen) zum großen Teil nicht mehr wirklich verständlichen Überlieferung“. Dabei wurden allerdings „an die Sachgemäßheit der Erklärung keine allzu hohen Ansprüche gestellt“.[32] Mythische und teleologische Erklärungen dominierten bei der Deutung der Naturphänomene wie des Gangs der Himmelskörper, der Art, Farbe und Richtung von Blitzen oder des Vogelflugs. Die Divination diente der Erkundung der Absichten der Götter und der Vorhersage. Straften die Götter die Menschen durch Naturereignisse, war das auf menschliche Fehler bei der Ausübung von streng geregelten Ritualen zurückzuführen. Allerdings gelangen den Babyloniern auf Basis irrealer Prämissen doch immer wieder rationale praktische Entscheidungen – eine Folge des Wettstreits vieler Gelehrter um die Richtigkeit der Deutungen.[33]

Die Ägypter ordneten die Naturerklärung vollständig der Ethik unter; Naturkatastrophen waren demnach auf menschliches Versagen oder menschliche Schuld zurückzuführen.

Einen Schritt weiter als die anderen altorientalischen Religionen ging die von den Spuren des Polytheismus und der Magie gereinigte Tora, die sich aus evolutionspsychologischer Perspektive als verlässliches „regelbasiertes Katastrophenschutzsystem“[34] interpretieren lässt, welches die äußere Welt auf Basis protowissenschaftlicher Beobachtungen berechenbarer macht: Nur strikte Regeleinhaltung, nicht Magie schützt vor unverständlichen Katastrophen, z. B. vor Seuchen.[35] Auch Émile Durkheim sieht die Urkategorien der Wissenschaft im religiösen Denken verankert.[36] Das setzt bereits ein gewisses Maß an Distanziertheit und Reflektiertheit des Beobachters gegenüber der Realität voraus.

Den Griechen galten ihre Götter als besonders übellaunig und unberechenbar; der Aufschwung der griechischen Philosophie und Wissenschaft verdankt sich möglicherweise auch der Notwendigkeit, zuverlässigere „Katastrophenvermeidungssysteme“[37] zu schaffen. Seneca stellte dem mythisch-teleologischen Denken das aufgeklärte antike Denken seiner Zeit gegenüber. Er sieht den Unterschied zwischen beiden Denkweisen darin, dass die Etrusker glaubten, die Wolken stießen zusammen, um Blitze zu erzeugen, während die Römer glaubten, dass Blitze entstehen, weil die Wolken zusammenstoßen.[38]

Ernst Cassirer hebt den Mythencharakter der frühen Naturerklärungen hervor, zeigt jedoch, wie diese Erzählungen durch stufenweise Abstraktion in immer abstraktere Modelle transformiert werden. So griffen die Vorsokratiker jeweils ein konkretes sichtbares Element wie Wasser, Feuer oder Licht aus der Fülle des Seienden heraus, um es als Grundlage alles Seienden zu erklären. Der nun folgende Abstraktionsschritt zur materialistischen Atomtheorie, also hin zu unendlich kleinen, unsichtbaren Elementen als Grundlage aller Erscheinungen sei logisch und führe mit einer gewissen Konsequenz schließlich zur noch abstrakteren Idee des reinen Seins wie bei Platon. Bei Kant schließlich richte sich die Erkenntnis der Welt nicht mehr nach den Gegenständen; die Möglichkeit der Erkenntnis hänge vielmehr allein vom Denken ab.[39]

Nicht alle Mythen fungieren als eine Art von „Proto-Wissenschaft“, die der Welterklärung und Vorhersage von durch den Menschen unkontrollierbaren Phänomenen dienen. Anders als die orientalischen Schöpfungsmythen, die die Entstehung der Welt einem höchsten Wesen zuschreiben, zeugt der bei vielen Naturvölkern verbreitete Totemismus von einem Selbstverständnis des Menschen als Teil der Natur, von der er abhängig ist, ohne ihr nur passiv unterworfen zu sein. Aby Warburg spricht in seiner Studie über den Schlangenkult der Pueblo-Indianer vom Totemismus als einer „Form des Darwinismus durch mythische Wahlverwandtschaft“, die die Form einer gleichberechtigten rituellen Interaktion zwischen Mensch und Tier annimmt.[40] Es handelt sich hier um eine mythologisch-psychologische Verwandtschaftsbeziehung mit der Welt und allen Lebewesen, die nicht unbedingt als Vorstufe zu einer rationalen Welterklärung betrachtet werden kann, sondern eine eigenständige Form des Denkens bezeichnet. Ein Beispiel für die Vermischung von genauer Beobachtung und solch mythischem Denken ist die von den nordamerikanischen Ureinwohnern verehrte Figur des Donnervogels. Sie beruht auf der stets konstanten, daher gut beobachtbaren zeitlichen Verbindung zwischen dem alljährlichen Vogelzug und der Gewittersaison. Solch „Wildes Denken“[41] zeichnet sich dadurch aus, dass es mit dem Mittel der Analogie oder aufgrund rein zeitlicher Koinzidenzen eine magische Verwandtschaft zum großen Ganzen herzustellen sucht: Real sind nicht die einzelnen Dinge, sondern die unteilbaren Ereignisse wie z. B. die Jahreszeiten oder die Gewittersaison, die gemeinsam mit dem Vogelzug auftritt.

Dieses Denken kann Claude Lévi-Strauss zufolge in logischen Gegensatzpaaren geordnet werden, die nicht aus unbegrenzter Imagination heraus entstehen, sondern – wie auch die Systematiken der modernen Welt –– durch Beobachtung und Hypothesenbildung gewonnen wurden. Diese Gegensatzpaare (wie z. B. das Rohe und das Gekochte, Exogamie und Inzest, wilde und gezähmte Tiere, Himmel und Erde, Über- und Unterbewertung der Blutsverwandtschaft durch Inzest und Vatermord usw.) lösen die den Mythen inhärenten Widerspruch auf, dass sich der Mensch einerseits als Teil der Natur und gleichzeitig als kulturelles Wesen erfährt; oder sie erklären die eine Seite des Widerspruchs als dominant, wenn sie z. B. den Tod als notwendig zur Verhütung der Überbevölkerung und des Nahrungsmangels betrachten. Nicht die Handlung des Mythos sei relevant, sondern seine kognitive Ordnung stiftenden Struktur.[42]

Antike: Die Suche nach Ursubstanzen und -formen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die griechischen Naturphilosophen waren mit einem in rudimentärer Form überlieferten Erbe der orientalischen Hochkulturen konfrontiert, entwickelten es aber zunächst nicht in Richtung einzelwissenschaftlicher Theoriebildung weiter, sondern durch vertiefende Reflexion, Begriffsklärung und immer wieder erneute versuchsweise Systematisierung. In der vorsokratischen[43] Zeit fallen daher Naturphilosophie und Naturtheorie weitgehend zusammen, entwickeln aber eine deutliche Skepsis gegenüber der Erklärungskraft von Mythen, die sie oft vergleichend diskutieren und nacheinander aus dem Kreis zu betrachtender Erklärungsmodelle des Naturgeschehens ausscheiden. Die Philosophen des ionischen kleinasiatischen Küstensaums waren zwar noch nicht Wissenschaftler im heutigen Sinne, doch konnten sie die vielfältigen Naturphänomene von Ebbe und Flut, Nebel, Regen, Wellenbildung, Sturm oder Erdbeben genauer beobachten als dies den Bewohner des Zweistromlandes in ihrer relativ konstanten Umgebung möglich war. So führten viele ionische Gelehrte die Sinneswahrnehmung auf physische Gegebenheiten zurück, auch wenn sie die Erkenntnis durch spekulatives Denken höher bewerteten als die oft trügerische Wahrnehmung.[44] Beispielsweise entstanden in der Erdbebenzone von Milet im 6. Jahrhundert v. Chr. die ersten nicht-mythischen Erklärungsversuche für die Entstehung von Erdbeben durch das Schwanken des Meeresspiegels (so durch Thales) oder in Lufteruptionen im Erdinnern und im Wind, der durch Felsspalten streift (durch Anaximander). Nirgendwo wurde in der Folgezeit die Trennung zwischen spekulativem Denken und systematischer Naturbeobachtung so radikal vollzogen wie in Europa. Ein interessanter Nebeneffekt dieser Entwicklung ist, dass durch das antike Naturdenken die Götter zunehmend vom Verdacht der Bosheit entlastet wurden.

Gesellschaftliche Grundlagen antiker Naturerkenntnis

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Raaflaub führt die Fortschritte der antiken Philosophie und Wissenschaft und insbesondere der antiken Naturerkenntnis auf drei Faktoren zurück: die ungehinderte Konkurrenz zwischen den sich frei entfaltenden póleis inmitten eines Machtvakuums, ferner die griechische Kolonisation des Mittelmeer- und Schwarzmeergebiets, die zu hoher Mobilität und einem raschen Zuwachs geographischer[45] und naturbezogener Kenntnisse führte, vor allem aber auf das Fehlen einer institutionalisierten, die jeweilige Herrschaft legitimierenden Religion.[46] Eine Priesterkaste, die wie in den altorientalischen Staaten von einer einheitlichen Kultusgemeinde ausgebildet war, gab es in den nach dem Zusammenbruch des mykenischen Königtums dezentralisierten politischen Strukturen nicht. In den ionischen Stadtstaaten herrschte ein lokaler Synkretismus verschiedener konkurrierender Mythen; heilige Schriften oder theologische Dogmen existierten nicht, was in der antiken Welt fast einzigartig war.[47]

Zur Entmystifizierung der alten Kosmologien trugen der weltoffene Charakter der Handelsstadt Milet mit ihren 80 Kolonien ebenso bei wie die Entwicklung von Mess- und Vergleichsverfahren, die die Fähigkeit zur Abstraktion und Begriffsbildung (z. B. „Was ist Schwere und wie wirkt sie?“) unterstützten; denn um erfolgreich Handel treiben zu können, mussten die ionischen Städte Maße, Gewichte und Münzen umrechnen bzw. vereinheitlichen.[48] Alfred Sohn-Rethel argumentiert, dass eine solche kognitive Syntheseleistung an eine bestimmte Vergesellschaftungsform gebunden sei: Wichtige abstrakte Kategorien der Naturerkenntnis der Griechen wie Gesetze, Logik, Atomizität, Kausalität usw. seien auf innergesellschaftliche Akte – vor allem auf Tauschhandlungen auf der Basis von Geldwirtschaft – zurückzuführen.[49] Edgar Zilsel hebt insbesondere die Vorbildfunktion juristischer Begriffe für die Begriffsbildung in der Naturtheorie hervor.[50] Tatsächlich fällt die Zeit der Kodifizierung des Rechts der griechischen Polis mit der Formulierung erster Naturgesetze zusammen etwa in das 6. Jahrhundert v. Chr.

Die Idee der Strukturähnlichkeit des Kosmos und der menschlichen Gesellschaft zeigt sich auch in den zur Naturerklärung verwandten soziomorphen Metaphern.[51] So benutzt schon Heraklit Begriffe wie Gerechtigkeit, Gleichgewicht und Vergeltung sowie Metaphern aus den Bereichen des Handels und des Krieges zur Erklärung des Naturgeschehens,[52] helfen sie doch, Unbekanntes aus Bekannten abzuleiten.

Die Suche nach der Ursubstanz und den Ursachen des Werdens aller Dinge

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ein Begriff der äußeren Natur ergibt sich erst aus der Beobachtung gewisser Regelmäßigkeiten, die als von den Intentionen der Götter oder anderer personalisierter Mächte unabhängig, also nicht als „künstliche Dinge“ angesehen werden können. Das scheint zuerst bei den Griechen der Fall gewesen zu sein, wo sich die Entwicklung von Naturbegriff und Naturbeobachtung in enger Wechselwirkung vollzog. Für Heraklit war die Physis (φύσις, phýsis) das wahre Wesen der Dinge, ihr Entwicklungsgesetz, das man hinter ihrer Oberfläche aufspüren müsse.[53] Rasch wandten sich die griechischen Naturphilosophen jedoch von Heraklits kosmotheistischer Idee der symbiotischen Einheit aller Naturdinge (Ἓν καὶ Πᾶν, hen kai pan, „Eins und Alles“) ab und begannen nach Urstoffen und Stoffmischungen, Ursachen und Wirkungen zu forschen.

Die hervorragende Leistung des Thales war die Erkenntnis, dass die Substanz des Wassers bei verschiedenen Aggregatzuständen (Wasser, Dampf bzw. Nebel, Eis) stets dieselbe bleibt. Aus dem Wasser entstanden offenbar viele neue Materieformen. Diese Veränderungen schrieb Thales nicht den Göttern zu, deren Existenz er nicht negierte, sondern dem Urstoff „Wasser“ selbst, der seinen eigenen Gesetzen folge. Allerdings vermochte Thales das Wasser nicht als natürliche Ursache des Lebens zu begreifen; für dessen Erschaffung seien weiterhin die Götter zuständig. Hingegen konnte er aufgrund seiner Bestimmung der Sonnenbahn angeblich die Sonnenfinsternis vom 8. Mai 585 v. Chr. voraussagen.

Ein entscheidender Unterschied der frühen antiken Naturtheorien zum orientalischen Mythos bestand darin, dass in Ionien, dessen Städte in lebhafter handelspolitischer Konkurrenz standen, andere Philosophen der Hypothese des Thales konkurrierende, diskutierfähige Hypothesen über den Urstoff entgegensetzten und ansatzweise mit Argumenten untermauerten.[54] Damit wurde ein lebhafter Diskurs über die Natur eröffnet, der dazu beitrug, sie zu entdämonisieren.

So wurden seine Gedanken von seinem Schüler Anaximander weiterentwickelt, der Religion und Naturerklärung trennte, indem er den Urgrund der Dinge nicht in einem bekannten Stoff, sondern in einem hypothetischen, ewigen und unbegrenzten Urstoff oder Urprinzip suchte, dem Apeiron, aus dem heraus immer wieder neue Welten geboren würden. Durch die Annahme eines in seiner Qualität unbestimmten Urstoffs sollte offenbar den in der unmittelbaren Anschauung gegebenen Dualismus von Prinzipien (Licht / Dunkelheit, Kälte / Wärme) überwinden. Aus dem Apeiron gehen immer wieder gegensätzliche Welten hervor und vergehen, so dass die Welt insgesamt dadurch in keiner Richtung zeitlich begrenzt erscheint. Für Anaximander entsteht das Leben im Wasser, die Gestirne jedoch aus einer die Erde umgebenden Feuerkugel durch Abkühlung und Zusammenschließung in Kreisen – bezogen auf die Planetenbildung eine durchaus modern wirkende Vorstellung.

Einen weiteren, weniger abstrakten Versuch, den Urstoff zu bestimmen, unternahmen Anaximenes, der dafür die Luft vorschlug und die Ursachen der Stoffumwandlung in der Verdichtung und Verdünnung der Luft sah, aus welcher Wind, Wolken, Wasser, Erde und Stein hervorgehen. Heraklit stellte hingegen die dynamischen Naturprozesse und die Bewegung in den Mittelpunkt seines Denkens. Alles Seiende ist nach Heraklit nur eine Fülle gegensätzlicher Eigenschaften, die sich im Gleichgewicht befinden, jedoch durch Feuer beeinflusst werden können. Das Feuer ist für ihn Urgrund und Beweger der Welt – vermutlich hatte er den Vulkanismus im Auge. Auch Xenophanes nahm die Existenz eines besonderen Feuerstoffs an, des Phlogistons. Aus Fossilienfunden auf einem Berg schloss er, dass einst Wasser die gesamte Erde bedeckt habe (diese Annahme ist als Neptunismus bekannt). Parmenides, der wichtigste Vertreter der Eleaten, sah die Welt als Mischung zweier gegensätzlicher Elementarprinzipien (Licht, Feuer und Wärme gegenüber Nacht, Erde und Kälte). Aus diesen Vorstellungen entwickelte sich eine Vier-Elemente-Lehre, wie sie angeblich zuerst von Empedokles vertreten wurde, um die Ursachen der natürlichen Phänomene zu identifizieren; sie war mit den Einzeltatsachen am einfachsten in Einklang zu bringen. Stoffumwandlungen konnte man dadurch als Veränderungen der Mischungsverhältnisse der Urelemente ansehen – es anstand eine Art von spekulativer Protochemie.

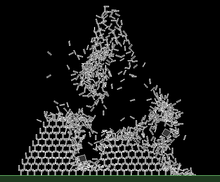

Wenn man wie die Babylonier ein Urchaos oder einen Urstoff annahm, aber im Unterschied zu ihnen einen göttlichen Demiurgen ausschloss, ergab sich das Problem, wie daraus eine geordnet-regelmäßige Struktur des Kosmos entstehen konnte. Das war nur durch Einführung von Kräften zu erklären. In Verbindung mit der Vier-Elemente-Lehre ließen sich die beobachtbaren Zustandsformen der Materie so gut erklären: Der Übergang zwischen den Zuständen konnte durch eine Art von Kondensationstheorie beschrieben werden, die heutigen Theorien des Urknalls entfernt ähnelt. Empedokles zufolge gab es kein singuläres Urelement mehr: Feuer, Luft, Wasser und Erde waren gleichberechtigte „Wurzeln“, ihre Mischungsverhältnisse prägten die Materie. Aus Thales' These der Erhaltung des Urstoffs wurde bei Empedokles die Erhaltung der vier Elemente. Damit war ein weiteres Moment späterer Theorien der Naturerklärung vorbereitet: die Reduzierung von Qualitäten auf Quantitäten. Für die Mischungsverhältnisse sorgten zwei Urkräfte, die metaphorisch als Liebe (Anziehungskraft) und Hass (Abstoßungkraft) bezeichnet wurden; wie wirkten bei Mischung und Trennung der Elemente, z. B. bei Entstehung und Auflösung von Nebel. Der Zustand der höchsten Durchmischung besteht in der Gestalt einer Kugel; danach erfolgt eine Trennung, bis die Erde ihre jetzige Form erreicht hat.

Den Angaben des Aristoteles zufolge vertrat Empedokles eine Art nicht-teleologischer Evolutionstheorie, in der der Zufall eine große Rolle spielte: Auch die Lebewesen fasse Empedokles als Gemische aus den vier Elementen auf. Die Unterschiede zwischen den Arten bzw. Individuen ergäben sich aus großenteils zufälligen Abweichungen der jeweiligen Mischungsverhältnisse.[55] So ließ sich auch eine Theorie der Spontanzeugung mit Empedokles' Lehre vereinbaren: Er postulierte, dass sich aus ursprünglichen grotesken Mischformen später fortpflanzungsfähige Organismen entwickeln könnten. Leukipp und Demokrit konnten später an Empedokles’ Lehre anknüpfen und radikalisierten sie durch die Einführung zweier Abstrakta: das Atom und das Nichts, behielten aber das Prinzip des Zufalls bei.[56]

Parmenides, der den Gedanken entwickelte, dass das Seiende nicht Nicht-Sein und das Nicht-Seiende nicht gedacht werden könne, leitete daraus die Unmöglichkeit des Werdens und Vergehens ab, was in der Folge die Eleaten beschäftigte, die versuchten, die Existenz eines einheitlichen, unteilbaren Seins mit den Erscheinungen von Veränderung und Bewegung zu verbinden.[57]

Einen Schritt weiter in der Naturbeobachtung ging Anaxagoras, der die Sonne als glühenden Körper und Ursache der Beleuchtung des Mondes erkannte und einen experimentellen Beweis für die Nichtexistenz des leeren Raums durchzuführen versuchte. Die Entwicklung der menschlichen Klugheit führte er auf den Besitz der Hände zurück und erklärte sie damit kausal, nicht final, eine Position, hinter die man seit Aristoteles wieder zurückfiel.

Zwar begriffen die Vorsokratiker den Gegenstand ihres Denkens, die Natur, als lebendig, ja als göttlich; doch wirken diese Erklärungen auch aus heutiger Sicht durchaus rational. Solche „Prototheorien“ stützten sich weitgehend auf Anschauung und Einzelbeobachtungen – Empedokles wuchs bezeichnenderweise im Einzugsbereich des Ätnas auf –, blieben allerdings ohne wesentliche Vertiefung geschweige denn Nutzanwendung, weil aufgrund ihrer nur mündlichen Tradierung Erfahrungsdaten nicht systematisch gesammelt wurden und daher ein kumulativer Erkenntnisfortschritt nicht stattfand und auch nicht beabsichtigt war. Ihr Ziel war eher die Erklärung oder Akzeptanz des Unbegreifbaren, ja Bedrohlichen. So formulierte es 400 Jahre später auch der Römer Lukrez:

- „Nichts kann je aus dem Nichts entstehn durch göttliche Schöpfung./ Denn nur darum beherrschet die Furcht die Sterblichen alle,/ weil sie am Himmel und hier auf Erden gar vieles geschehen/ sehen, von dem sie den Grund durchaus nicht zu fassen vermögen.“[58]

Einen ganz anderen Weg der Naturerklärung gingen Pythagoras und seine Schüler wie Hippasos von Metapont. Sie nahmen keinen materiellen Urstoff an, sondern postulierten – wohl aufgrund ihrer experimentellen Beschäftigung mit schwingenden Saiten und dem Zusammenhang zwischen Tonhöhe und Länge der Saite –, dass die Grundlagen des Kosmos auf in Zahlenverhältnissen ausdrückbaren Harmonien beruhten. Es bestehe ein Zusammenhang zwischen den Tonintervallen und den Planetenbewegungen. Daher sei der Kosmos rational und die menschliche Seele partizipiere an der kosmischen Weltseele. Bei Pythagoras blieben zwar religiöses Denken und rationale Naturerkenntnis verbunden; doch der Grundgedanke der Mathematisierung der Naturzusammenhängen und auch die Bedeutung der idealen Körper etwa in Form der von ihm erkannten Kugelgestalt der Erde hat die Naturwissenschaftler nicht mehr losgelassen. Wie stark der Gedanke an die Rationalität des Kosmos verwurzelt war, zeigt die in mehreren Versionen überlieferte Anekdote, wonach Hippasos vermutete, Gott sei eine irrationale Zahl, da er ein Prinzip jenseits der dem Kosmos immanenten Rationalität darstelle, oder aber Hippasos sei von seinen Genossen im Meer ertränkt worden, nachdem er die irrationalen Zahlen entdeckte.[59]

Schon aus Sicht des 4. Jahrhunderts v. Chr. entsprachen die Naturbetrachtungen der Vorsokratiker lediglich einer „Malerei“ der Natur, als welche sie Platon im Phaidros bezeichnet, der allerdings viele Gedanken der Schule des Pythagoras weiterverfolgt.[60]

Dennoch enthält die vorsokratische Philosophie genuine Theorieelemente: Von Anaximander und Heraklit stammt die Vorstellung eines strengen Determinismus, der das Eingreifen der Götter nicht mehr erfordert. Auch die Kosmogonie des Anaximander kommt ohne Götter aus. Und auch die innere Struktur der Welt ist den Vorsokratikern kein Rätsel mehr. Wenn die Welt vollständig von einem Urstoff erfüllt ist, wenn es also keinen leeren Raum gibt (sog. Plenismus), gibt es auch keine wirkliche Veränderung der Welt, kein Werden und Vergehen. Damit entfällt sogar die Frage nach dem Ursprung des Kosmos. Es werden keine Schöpfungsmythen benötigt, in denen personifizierte Götter eine Rolle spielen.[61] Die innere Struktur der Welt kann vom Menschen erkannt und formuliert werden. Diese Formulierung – auch wenn sie oft metaphorisch bleibt – soll in sich konsistent sein und ist der Diskussion und Kritik ausgesetzt. Insofern erfüllen diese Gedankensysteme im Grundsatz die minimalen Anforderungen an wissenschaftliche Hypothesen und stellen metaphysische Annahmen in Frage.

Strittig ist allerdings, wann der Beginn einer eigentlichen empirischen Wissenschaft anzusetzen ist, die ihre Hypothesen systematisch überprüft. Meist wird hier auf Eudoxos von Knidos († um 340 v. Chr.) verwiesen, der die Bewegungen der Planeten mit ihren unterschiedlichen Geschwindigkeiten geometrisch zu erklären suchte. Daniel W. Graham setzt den Beginn jedoch viel früher an. Er hält Parmenides und Anaxagoras, den „Einstein seiner Zeit“, für die Begründer der wissenschaftlichen Astronomie. Ihre Erklärungen der Sonnenfinsternis und des Heliophotismus (des von der Sonne „geborgten“ Lichts des Mondes) konnten empirisch getestet werden (und wurden 478 und 463 v. Chr. auch getestet).[62]

Mit den Vorsokratikern spaltet sich die Lehre von der Ordnung der Welt und der Gestirne (die Kosmologie) und von der Entstehung der Welt (die Kosmogonie), also von der Theologie und der Lehre der Entstehung der Götter (der Theogonie), ab. Die Annahme von Göttern, deren Rolle bei der Schöpfung des Universums noch im 6. Jahrhundert für Pherekydes von Syros unverzichtbar erschien, ist in einer Welt strenger Notwendigkeit nicht notwendig. Allerdings scheiterten die Vorsokratiker beim Versuch, den Erklärungsschritt von der materiellen Welt und ihrer Ursubstanz zur menschlichen Fähigkeit des Denkens zu vollziehen. Dieser Schritt stellt bis heute wohl eine der größten Herausforderungen der Naturwissenschaften dar.

Die Existenz von Naturgesetzen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Vorstellung von Gesetzen, denen die Natur wie auch die antike Polis unterliegt, verbunden mit der Verwendung des Begriffs der Notwendigkeit, wird von Demokrit, Xenophon, Platon und endgültig von Aristoteles formuliert, die auch einen impliziten Kausalitätsbegriff entwickeln, auch wenn dieser weder in der griechischen noch in der lateinischen Tradition begrifflich stringent formuliert wurde.[63]

Platon geht im Timaios davon aus, dass die geformte Materie, die sich dadurch vom Chaos unterscheidet, aus vier geometrischen Formen von Polyedern besteht, die sich aus nicht weiter teilbaren gleichschenkligen Dreiecken zusammensetzen. Alles Werden und Vergehen beruht auf Umschichtungen dieser sozusagen geometrischen Atome; die mathematischen Objekte sind der Welt der Ideen ganz nahe und diese gestaltenden Ideen sind die Urheber der Formgebung der Platonischen Körer, die ihre Entsprechung in den vier Elementen des Empedokles finden. Das Feuer z. B. besteht aus winzigen Tetraedern, welche überall durchdringen, Luftatome bestehen aus Oktaedern, Erdatome aus Hexaedern (Würfeln) und Wasseratome aus Ikosaedern.[64]

Damit ist Platon der Begründer einer Art von „mathematischem Atomismus“. Doch während er die empirische Untersuchung der Natur nicht für besonders nützlich hält, stehen für Aristoteles ihre einzelnen Veränderungen im Vordergrund. Er setzt sich damit von den Vorsokratikern ab, die die Natur mechanistisch-materiehaft, also aus heutiger Perspektive „physikalisch-reduktionistisch“ denken. Während für sie die Zustandsformen und Attribute der Materie wie Schwere, Dichte oder räumliche Bewegung sich aus Umschichtungen von Urelementen ergaben, zeigt Aristoteles, dass diese mechanistischen Erklärungen der Veränderung in einen unendlichen Regress führen müssen, denn sie sagen nichts darüber aus, woher diese Urelemente und ihre Bewegungen letztlich stammen. Auch die Bewegungen der Körper leitet er nicht aus deren Eigenschaften ab, sondern aus deren Lage im Raum und den Merkmalen des anisotropen Raumes, der von sphärischer Symmetrie ist, ein Oben und ein Unten sowie die Erde als unbewegten Mittelpunkt aufweist.[65] In seiner Kritik sowohl an der These des Parmenides und seines Schülers Melisssos vom einheitlichen, nicht teilbaren, unveränderlichen und unbewegten Naturstoff als auch am atomistischen Materialismus versucht Aristoteles, den älteren „Naturbegriff im Sinne des natürlichen Werdens und Veränderns“ wiederherzustellen[66] und mit seiner Vier-Ursachen-Theorie (Material, Form, Veränderungsanstoß und -ziel) mannigfaltige Phänomene und Verursachungskomplexe von Dingen, Veränderungen und Bewegungen sichtbar zu machen.

Den Urstoff (hyle prote, lat. materia prima) interpretiert er neu: Er ist nichts Seiendes, hat nichts mit dem Entstehen und Werden der Materie zu tun, sondern ist Urgrund alles Seienden und damit die Grundlage der Umwandlung der Stoffe, die nicht aus dem Nichts entstehen und spurlos vergehen können, sondern sich (wie etwa durch Wasser durch Verdunstung in „Luft“, also Wasserdampf) nur umwandeln. Auch die Idee der Spontanzeugung der niederen Lebewesen hat in dieser Vorstellungswelt ihren Platz. Das Seiende (on) ist von Anfang an vielfältig, unendlich teilbar (wobei man bei der Teilung weder auf Atome noch auf geometrische Körper stößt) und bewegt sich. Die kosmischen Bewegungen sind ewig, gleichmäßig und kreisförmig (die Planetenschleifen erklärte er wie Eudoxos von Knidos durch Einfügung von Hilfssphären); sie werden von einem ersten Beweger angestoßen; die irdischen Bewegungen hingegen sind unvollkommen und endlich. Darunter gibt es natürliche Bewegungen (ein Stein kehrt an seinen natürlichen Ort zurück), gewaltsame Bewegungen (ein Körper erfährt eine Kraft von außen) und die Bewegungen der Lebewesen (aus eigenem Antrieb).

Aristoteles verlegt die Zweckursachen, die Platon in den Ideen sieht, in die Dinge selbst. Selbst Pflanzen schreibt er eine Seele und damit inhärente teleologische Entwicklungskräfte in Form eines zweckhaften Strebens nach Verwirklichung ihres Wesens zu. Diese immanente causa finalis hat nichts mit dem neuzeitlichen Kausalitätsbegriff im Sinne der causa efficiens, der äußeren Verursachung, gemein.[67] Aristoteles' Erklärung der Bewegung der Dinge ist letztlich teleologisch,[68] obwohl er auch auf Dinge stößt, die sich verändern, denen aber offensichtlich die Zielbestimmtheit fehlt.[69]

Während die Physik des Aristoteles von Veränderungen der sichtbaren, tangiblen Welt handelt, unterliegt das unsichtbare, unteilbare und selbständig ohne Bezug auf Anderes existierende Wesen der Einzeldinge, ihre „erste Substanz“ (Ousia), keinen Größen- oder Qualitätsveränderungen; in ihr ist nur die Vernunft verwirklicht.[70] Dieses unveränderliche Wesen der Einzeldinge grenzt Aristoteles in seiner Metaphysik von der Materie (Hyle) als einem völlig unbestimmten Substrat ab; diese ist, was übrig bleibt, wenn von allen anderen Bestimmungen abstrahiert wird. Auf die so verstandene Materie sind also die beobachtbaren Einzeldinge und -prozesse nicht zurückzuführen. Damit trennen sich die Wege der Physik und der Philosophie zum ersten Mal, auch wenn Aristoteles in der Physik durchaus der Metaphysik zuzurechnende Fragen der Ontologie, in der Metaphysik hingegen auch Fragen der Kosmologie behandelt. Bahnbrechend war jedoch sein Blick für subtile Unterschiede und Differenzen der Dinge und die Entfaltung der entsprechenden Begrifflichkeit, selbst wenn dies angesichts der damaligen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht zur Entwicklung einer Forschungsmethodik führen konnte.

Atomismus als Metaphysik oder Metaphysikkritik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die griechischen Naturphilosophen waren gezwungen, die zunächst aus den Mythen übernommenen, durch axiomatische Setzung oder logische Überlegungen gewonnenen Hypothesen über die Struktur der Welt stärker auf ihre empirische Evidenz hin zu überprüfen. So war beispielsweise die Tatsache des senkrechte Falls schwerer Gegenstände ein Kriterium, an dem sich die Hypothesen bewähren mussten. Das schließt nicht aus, dass der Atomismus spekulativ auf geistige Phänomene übertragen wurde, bei denen seine Erklärungskraft versagte. Doch auch falsche oder zu einfache Annahmen konnten realitätsadäquate Folgerungen nach sich ziehen. Bei der Diskussion der Frage, ob der Atomismus der griechischen Naturphilosophen im Kern bereits eine Metaphysikkritik enthielt, muss berücksichtigt werden, dass zur damaligen Zeit die Mittel zur experimentellen Überprüfung von Hypothesen völlig unzureichend waren und man sich nur auf punktuelle Beobachtungen und Analogien stützen konnte, etwa beim Nachweis der nichtgöttlichen Natur der Sonne. Aus den Bewegungen der Gestirne konnten zwar Gesetzmäßigkeiten abgeleitet und Hypothesen über ihre Entstehung abgeleitet werden; jedoch war das in der nicht direkt beobachtbaren Welt der kleinsten Objekte nicht möglich. Das förderte die Spekulationen darüber, was hinter der Oberfläche der Dinge verborgen war. Insofern blieb der Atomismus als Korpuskulartheorie eine kosmologisch-metaphysische Grundannahme, die sich jedoch als eher kompatibel mit den wechselnden Naturerscheinungen erwies als die Hypothese des Plenismus über einen einheitlichen, unveränderlichen und raumfüllenden Urstoff, welche nicht mehr zu einer empirischen Überprüfung herausfordert.

Demokrit, der durch die babylonische Wissenschaft geschult war, orientierte sich an einer materialistisch-physikalischen Weltauffassung seines Lehrers Leukipp, der die Paradoxien der Annahme einer unendlichen Teilbarkeit der Materie aufgezeigt hatte. Demokrit vereinigt in seiner Atomtheorie die widersprüchlichen Lehren von Heraklit (Theorie des Urfeuers und der ständigen Bewegung – die alltägliche Erfahrung von Stabilität und Identität bildet nur die Oberfläche) und Parmenides (ständige Veränderung ist nur Schein: Das Seiende ist unabhängig von Raum und Zeit, es ist auch nicht aus dem Nicht-Seienden entstanden, denn dieses kann nicht gedacht werden[71]), indem er die ständige Veränderung mit der Bewegung kleinster Partikel des Seins im unendlichen, teilweise leeren Raum erklärt: Die Leere ist der Zwischenraum zwischen den Körperchen, und diese unterscheiden sich durch ihre geometrische Form. Die Leere ist notwendig, damit sich die Teilchen bewegen können. Aus ihren vertikalen mechanischen Bewegungen entstehen Erde, Feuer, Luft und alle Qualitäten der Materie wie Farbe, Süße oder Bitterkeit. Auch die Seele, so Demokrit, bestehe aus besonders feinen runden Atomen; nach dem Tode löse sich der Mensch mit seiner Seele in den Weltstoff auf. Alles Bestehende und seine verschiedenen Aggregations- und Zerstörungsprozesse werden durch Atome konfiguriert. Diese Form des Atomismus kann man als einen „absoluten“ bezeichnen: Er unterscheidet Bewegungen der Materie nicht von spirituellen Prozessen – eine Unterscheidung, die der moderne „relative“ Atomismus trifft.

Für Leukipp und Demokrit ist „Zufall“ etwas, das nur aufgrund der Unwissenheit der Menschen (noch) nicht erklärt werden kann. Die strenge Gültigkeit des Kausalgesetzes führt zum Determinismus: Leukipp wird der Satz zugeschrieben: „Nicht geschieht von selbst, sondern alles aus einem Grunde und unter dem Druck der Notwendigkeit.“ Damit ist jede Teleologie ausgeschlossen, und auch für die menschliche Freiheit bleibt kein Raum – ein Position, die wegen ihrer Radikalität die meisten griechischen Denker damals nicht teilen wollten.

Epikur entwickelt den geometrischen Atomismus weiter unter weitgehenden Verzicht auf metaphysischen Annahmen, aber auch auf den strengen Determinismus Demokrits. Die Atome, die unsichtbar sind und sich in Größe, Gestalt und Schwere unterscheiden, erzeugen durch Zusammenstoß und zufällige Abweichungen von ihrer bevorzugten senkrechten Fallrichtung unzählige Kombinationen. Die Seele bestehe ebenso aus Atomen wie die Götter. Deren Existenz leugnet Epikur zwar nicht; doch kümmerten sie sich nicht um die menschliche Welt und könnten sich auch nicht über mathematische und Naturgesetze hinwegsetzen. Plinius der Ältere, der den Epikureern nahestand und mit der Naturalis historia die älteste überlieferte Enzyklopädie der Antike verfasste, verwies die Antwort auf die Frage, ob die Götter die menschliche Welt und die Natur lenken, wie Lukrez weitgehend in den Bereich reiner Nützlichkeitskalküle. Da weder alles Geschehen vorab determiniert noch durch heilige Handlungen vollständig zu beeinflussen sei, habe die Menschheit spezielle Götter wie Fortuna zur Erklärung der Zufälle des Schicksals geschaffen, da es nützlich sei, keine vollständige Gewissheit über das künftige Geschehen zu besitzen.[72]

Obwohl den Atomisten die Auffassung eines kontinuierlichen Raums, der nicht nur aus den Zwischenräumen der Körper besteht, wohl zu abstrakt war, gaben sie doch als erste dem Gedanken Ausdruck, dass etwas real sein kann, ohne gleichzeitig Körper zu sein. Platon hingegen setzt die Welt der physikalischen Körper mit der Welt geometrischer Formen gleich, die nichts als leeren Raum enthalten. Damit wird die Geometrie zum Prinzip der Gestaltung von körperlichen Dingen: Physikalische Kohärenz oder – modern gesprochen – chemische Affinität ist das Resultat stereometrischer Formung der undifferenzierten Materie, die zur „selektiven Gravitation“ führt: Gleiches zieht Gleiches an. So besteht die Erde nach Platon aus kubischen Elementen, die besonders fest und unbeweglich sind; die Feuerelemente haben die Form einer Pyramide usw.[73]

Der Römer Lukrez stellte in seinem Lehrgedicht De rerum natura, in welchem er seinen römischen Landsleuten das Weltverständnis des Epikur erklärte, einen Zusammenhang zwischen den Zufallsschwankungen (fortuna) der unsichtbaren Atome, den Bewegungen der Natur und des Kosmos, die dafür ein „Bild und Gleichnis“ seien,[74] und dem freien Willen von Lebewesen her, also zwischen Materie und Psyche. Gegen den Pantheismus und strengen Determinismus der Stoa, die den Atomgedanken durch die Zweiteilung zwischen der passiven Materie und dem sie durchdringenden aktiven pneuma ersetzte, setzte er die Annahme, dass man lediglich Regelmäßigkeiten der Natur beobachten könne,[75] und bestritt, dass Götter in der Lage seien, sich in die Natur einzumischen.[76] Auch wenn er aufgrund seiner Idee der fortwährenden Erschließung des in der Natur Verborgenen als Vorläufer des wissenschaftlichen Fortschrittsdenkens angesehen werden kann, blieb er in erster Linie ein in die antiken Horizonte eingebundener Dichter und Philosoph.[77] Karl Marx kritisierte im 19. Jahrhundert Lukrez’ angebliches Desinteresse an den positiven Wissenschaften und die „Nonchalance“ und Willkür, mit der er die „Realgründe“ von Naturphänomenen eingeführt hatte.[78]

Das galt ähnlich auch für Cicero und Seneca, der im zweiten Buch seiner naturwissenschaftlichen Untersuchungen die Kritik des Lukrez am Determinismus der Stoiker konkretisierte und sich zugleich gegen den Aberglauben der Etrusker wendete, die aus zufälligen Ereignissen die Zukunft hatten vorhersagen wollen. Seneca ging davon aus, dass man die Götter zu sehr beschäftige und zum Diener einer unbedeutenden Sache mache, wenn man jedes Naturphänomen wie den Vogelflug durch ihren Eingriff erklären und als göttliches Zeichen ansehen wollte. Zufallsereignisse wie z. B. das Wetter erlaubten keine Vorhersagen; doch: „Cuius rei ordo est, etiam praedictio est“ – worin Ordnung besteht, da besteht auch die Möglichkeit der Vorhersage.[79]

Letztlich wurde die atomistische Hypothese für fast 2000 Jahre durch das Naturbild des Aristoteles verdrängt, doch besteht eine gewisse Kontinuität von den Annahmen der Vorsokratiker über die Existenz weniger kombinierbarer materieller Elemente bis zum Atombegriff der modernen Teilchenphysik. Karl Popper attestiert den Atomtheoretikern trotz ihrer weitgehend spekulativen Ansätze, dass sie gedankliche Wegbereiter der empirisch-naturwissenschaftlichen Forschung waren.[80]

Grenzen der antiken Naturbeobachtung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tatsächlich waren nicht in der wetterabhängigen Landwirtschaft, sondern nur in der für die Griechen praktisch wenig relevanten Astronomie präzise Vorhersagen aufgrund von Langzeitbeobachtungen möglich, und das auch nur mittels der bereits von der orientalischen Wissenschaft entwickelten mathematischen Hilfsmittel. Die Sphärik des Aristoteles zur Erklärung der Planetenbewegungen war nicht mit der euklidischen Geometrie kompatibel; sein Weltbild eignete sich aber auch nicht zur Entwicklung einer Geometrie des Raumes.[81] An der Prämisse des Aristoteles festhaltend, dass alle kosmischen Bewegungen kreisförmig sein müssen, entwickelte Apollonios von Perge seine später von Claudius Ptolemäus übernommene und noch komplexer ausgestaltete Epizykeltheorie, die immerhin eine Annäherung der theoretisch erwartbaren an die beobachteten Planetenbahnen ermöglichte. So blieb die Theorie der Planetenbewegung bis in die frühe Neuzeit die am besten ausgebaute naturwissenschaftliche Theorie überhaupt.[82]

Erst Archimedes gelang als erstem Physiker eine auf wenige Axiome gegründete rein mathematische Herleitung von mechanischen (Hebelgesetz) und hydrostatischen Gesetzmäßigkeiten (Statischer Auftrieb). Auch die Arbeiten von Archytas von Tarent zur Mechanik und Akustik waren auf sorgfältige Experimente gegründet. Nur in solchen Fällen kann man von einer erfolgreichen Theoriebildung im neuzeitlichen Sinne sprechen; die praktischen Anwendungen blieben aber zunächst auf Spielzeuge wie die mit Pressluft angetriebene Taube des Archytas beschränkt.

Zwar wurden im Zeitalter des späten Hellenismus theoretische Erkenntnisse der Fluidmechanik auch für kriegstechnische und zivile Zwecke genutzt. Die sozialen und mentalen Strukturen und Rahmenbedingungen der spätantiken Gesellschaften waren der Nutzanwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse jedoch wenig förderlich. Ein gezieltes Forschungsprogramm zur Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen folgte aus den gewonnenen Erkenntnissen nicht. Das galt ebenso für Rezeption und Gebrauch antiker Naturtheorien im Mittelalter.

Ernst Mach führte die „Schwammigkeit“ der antiken Naturtheorien auf die Geringschätzung der handwerklichen Arbeit durch die intellektuellen Eliten zurück, welche eine empirische Überprüfung von Theorien nicht für notwendig erachteten.[83] Anders argumentiert Peter Janich, der die Befolgung kausal zwingender Sachlogiken als Merkmal der erkenntnisförderlichen handwerklichen Tätigkeit ansieht. Als „Mundwerker“ seien die antiken und späteren Philosophen stets nur Zuschauer dieser Tätigkeiten gewesen.[84] Damit kritisiert Janich die Überschätzung der historischen Rolle des Experiments für die Entstehung wissenschaftlicher Theorien durch Bruno Latour und Steve Woolgar[85] sowie durch Ian Hacking, der die praktische Manipulierbarkeit von Artefakten im kontrollierten Experiment als Indikator für Realität begreift.[86]

Außereuropäische Naturtheorien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Während die arabische Philosophie an der aristotelischen Tradition festhielt und trotz bemerkenswerter Einzelbeobachtungen etwa auf den Gebieten der Medizin, Chemie und Astronomie keinen Beitrag zu einer allgemeinen Theorie der Natur leistete, entwickelten chinesische Gelehrte auf der Grundlage des Daoismus eine Fünf-Elemente-Lehre (Wu Xing), die mit Wasser, Feuer, Holz, Metall und Erde zugleich die Grundbegriffe der Kosmologie benannte.[87] Im All existierte anfänglich nur die vermischte Urmaterie aus ruhendem und bewegendem Prinzip; diese bewegte sich und wirbelte hin und her. Die unreinen Stoffe sammelten sich im Mittelpunkt; so entstand die Erde – das ruhende Prinzip. Die reineren Bestandteile der Urmaterie wurden zu Himmel, Sonne, Mond und Sternen und bewegen sich ewig im Kreis um die Erde – das bewegende Prinzip. Angesichts der Entwicklung praktisch-technischer Fähigkeiten von der Eisenverarbeitung bis zur Bewässerungstechnik in der Zeit der Streitenden Reiche wurde diese Lehre zu einem zyklischen Modell des Werdens und Vergehens der Natur – auch im jahreszeitlichen Rhythmus – ausgebaut: Das Holz nährt das Feuer, das Feuer erzeugt Asche (Erde), die Erde bringt Metalle hervor, diese lösen sich im Wasser und nähren die Pflanzen (Holz).

Dieser Zyklus wird zugleich als Zyklus der Jahreszeiten interpretiert; das Element Wasser markiert den Beginn der Dynamik und entspricht dem Winter. In Form von Fossilien finden sich die Anzeichen für ein solches Werden und Vergehen und den Gestaltwandel der Erde. Diesem „protokausalen“ Gedankengebäude fehlt jedoch die für das westliche Denken typische Komponente der linearen Entwicklung.

Auch die atheistische indische Lehre des Samkhya – entstanden vielleicht um 400 v. Chr. – suchte nach einem Urstoff und betonte die Rolle der sinnlichen Wahrnehmung, gelangte jedoch nicht wesentlich über die Konstatierung des unüberwindlichen Dualismus von feinstofflicher Materie (Prakriti), aus der die Sinne und das individuelle Denken hervorgehen, und der transzendental-unpersönlichen Seele (Purusha) hinaus. Durch den Einschluss des individuellen Bewusstseins in den Bereich der Materie vermeidet sie aber die Probleme des Cartesianismus, für den die Welt eine Hervorbringung des individuellen Denkens ist.[88] Für den späteren Hinduismus ist die Materie nur eine Form der Urseele. Eine Notwendigkeit des Eingriffs in das Weltgeschehen besteht nicht, eine praktische Unterwerfung und Erforschung der belebten Natur verbietet sich zumal wegen der Ehrfurcht vor der Gleichwertigkeit aller Seelen und Lebewesen. Ähnliches gilt für den Buddhismus.[89]

Die klassischen Buchreligionen haben zwar die Intellektualisierung breiterer Schichten gefördert, doch eher den Dogmatismus als die Gewinnung empirischer Naturerkenntnisse begünstigt. Das Gleiche gilt wohl für die Rolle sozial homogener und abgekapselter, von körperlicher Arbeit befreiter Priesterkasten wie die der Brahmanen. Michel Foucault suchte in einem allerdings umstrittenen Denkansatz aufzuzeigen, wie die Subjektbildung nur im Abendland parallel zur Selbstunterwerfung unter das Regime der Arbeit und zur Unterwerfung und Erkenntnis der äußeren Natur erfolgte.[90]

Die Frage, inwieweit die Aufhebung des Arbeitszwangs in asketischen Erlösungsreligionen wie dem Hinduismus oder in den monastischen Kulturen des Buddhismus, Quanzhen-Daoismus, aber auch im christlichen Mönchtum, welches die Arbeit zunächst als Buß- und Askesepraxis betrachtet, die empirische Naturerkenntnis und praktische Naturunterwerfung behindert hat, kann nicht eindeutig entschieden werden. So waren die Chinesen brillante Ingenieure, beobachteten den Himmerl sehr genau, entwickelten jedoch keine Theorie der Himmelsbewegungen. Anscheinend machte der buddhistische Pandeismus die Unterstellung von in der Natur wirkenden Kausalgesetzen unnötig, da die letzte Ursache stets Gott ist. Ebenso ist das Konzept der ewigen Wiederkehr oder Wiedergeburt dem Kausalitätsdenken nicht förderlich. So führte der Buddhismus ähnlich wie die Fünf-Elemente-Theorie des Daoismus letztlich zu einem magischen Konzept des Universums und des menschlichen Körpers.

Mittelalter: Zwischen Glaubensgewissheit und Anschauung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schon in der Spätantike ging die Idee einer vorhersehbaren Kausalität verloren.[91] Das Christentum öffnete den irdischen Raum gegenüber Einflüssen aus dem Jenseits, aber auch aus der Unterwelt. Die irdische Welt wurde so zur Bühne von Kämpfen zwischen guten und bösen Mächten. Aus der Annahme, dass die Sinne der leiblichen Welt angehören und daher täuschen und dass nur die Wahrheit der Ideen unbezweifelbar ist, ergab sich für Augustinus eine große Nähe des Christentums zum Platonismus: Die Anschauung konnte keine endgültige Gewissheit über die Natur liefern, sondern wurde durch die Glaubensgewissheit überragt. Jedoch hatten die antiken Autoren[92] immerhin die geringe Wahrscheinlichkeit des Eingreifens des Göttlichen der Exaktheit unserer Erforschung der menschlichen Dinge gegenübergestellt. Mit der Übernahme des Aristotelismus in die christliche Dogmatik seit dem 12. Jahrhundert kam es auch zur Ablehnung des Experiments, das schon von Platon und Aristoteles als Manipulation der Natur, als künstliche Abtrennung, die das innere Wesen der Natur verberge, verworfen worden war. Damit endete der Einfluss arabischer Gelehrter wie Dschābir ibn Hayyān oder des persischen Arztes und Empirikers Rhazes, von deren Schriften lateinische Übersetzungen teils bereits im 10. bzw. spätestens im 12. Jahrhundert angefertigt wurden.

Die Vernachlässigung der Körperwelt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eine weitere Voraussetzung des mittelalterlichen Denkens, die Annahme der inneren Zweckhaftigkeit der Natur und damit ihr Anthropomorphismus, wurde ebenfalls von Aristoteles übernommen.[93] Vom Glauben an die geistigen Wesenseigenschaften der Materie war auch die Alchemie geprägt, die sich im 12. Jahrhundert unter dem Einfluss arabischer Autoren und durch Vermittlung Spaniens in Europa ausbreitete. Kaum rezipiert wurden allerdings die auch für die islamische Orthodoxie ketzerischen Gedanken zur Ewigkeit der Materie und zur Unmöglichkeit einer Creatio ex nihilo des Averroes.

Das änderte sich auch nicht grundsätzlich durch die bereits im 7. Jahrhundert erfolgte Wiederentdeckung der Korpuskular-(Atom-)Theorie der Antike durch Isidor von Sevilla. Zwar kam es im frühen 12. Jahrhundert mit zunehmendem Verständnis der Autonomie der Natur zur Wiederbelebung des Atomismus durch Odo von Cambrai und Adelard von Bath: Die Körperwelt erhält bei ihnen einen Eigenwert, der göttliche Schöpfungsakt hat ihr nur eine gewisse Ordnung und bestimmte Qualitäten verliehen. Doch führte dies noch nicht zu ihrer empirischen Erforschung. Im Gegenteil wurde die stoffliche Materie durch die neuplatonische Lichtmetaphysik abgewertet, die zunächst durch Augustinus und später durch Dionysius Areopagita (Pseudo-Dionysius) mit dem christlichen Glauben verbunden wurde. Der Einfluss des Neuplatonismus war bis weit in das 12. Jahrhundert hinein stärker als der Einfluss des Aristoteles, der jedoch in Europa weitgehend erst im 12. Jahrhundert durch die Kommentare des Averroes bekannt wurde.

Der neuplatonischen Lichtmetaphysik zufolge sind alle sichtbaren Dinge „materielle Lichter“, die im Glanze des herabströmenden göttlichen Lichts erstrahlen. Sie sind umso edler, je glänzender und transparenter sie sind. (Im 12. Jahrhundert feierte das Fensterglas seinen Durchbruch in Europa.) Auf der aus der jüdischen Lehre und möglicherweise der pythagoräischen Philosophie übernommenen neuplatonischen Theorie vom Licht als erster körperlicher Form und erster Form der Bewegung basierte die Lehre Robert Grossetestes, der selbst bereits experimentierte, von der Schöpfung als einer Selbstausbreitung des Lichts. Das Licht sei ein wertvolleres, edleres und hervorragenderes Wesen als alle körperlichen Dinge; es sei die erste körperliche Form (species) und forme somit alle Dinge – eine Art früher Urknalltheorie.[94] Derartige Theorien müssen der Theologie zugerechnet werden; vor allem Augustinermönche verbreiteten sie weiter. Doch erweckten sie ebenso wie die Theorien des Alhazen, die durch Gerhard von Cremonas Übersetzung vermittelt wurden, ein verstärktes Interesse an der geometrischen Optik und regten das intensive Experimentieren auf diesem Feld an, so auch bei Roger Bacon.[95] Nicolaus von Autrecourt begriff das Licht als einen Teilchenstrom, der sich mit endlicher Geschwindigkeit im Vakuum ausbreite.[96] Die optischen Experimente und geometrischen Lösungen optischer Probleme durch den im frühen 11. Jahrhundert am Hof von Kairo lebenden Alhazen beeinflussten Blasius von Parma über ihn das Perspektiv- und Bilderdenken des europäischen Mittelalters bis hin zu Leonardo da Vinci. Auch für Petrus Peregrinus de Maricourt ist das Experiment (er experimentierte systematisch mit Kompassnadeln) wichtig zur Sicherung von Erkenntnissen, die die Naturphilosophie allein nicht liefern kann.

Mit einer Lichtmetaphysik war eine Atomlehre nicht vereinbar. Nach den kirchlichen Angriffen auf die Atomistik lebte diese zwar im 14. Jahrhundert im Zuge der Hinwendung zu den Einzeldingen auf, vor allem durch Nicolaus von Autrecourt, der direkt an Demokrit anschloss und Aristoteles’ Auffassung von der unendlichen Teilbarkeit des Raumes als Kontinuum zurückwies. Er drang jedoch nicht zu einer Theoriebildung vor, mit der komplexere physikalische Erscheinungen aus der Verbindung von Atomen auch nur ansatzweise erklärt werden könnten. So blieben die mittelalterlichen Atomisten meist in logisch-mathematischen Existenznachweisen stecken. Außerdem konkurrierte der Atomismus mit dem Chemismus des Paracelsus, der alle organischen Lebensvorgänge auf chemische Prozesse zurückführte und die experimentelle Erfassung grundlegender Naturprozesse mit kabbalistischen Praktiken und Dämonenglauben verband – ein Konflikt, der in verschiedenen Formen bis ins 19. Jahrhundert fortdauerte. Wegen der Erklärungsschwäche der mechanistisch-atomistischen Theorien hielt sich der Paracelsismus bis weit ins 17. Jahrhundert hinein. Einige seiner Fragestellungen wie die nach künstlichen neuen Elementen tauchten sogar in neuester Zeit wieder auf.

Zwar förderte die christliche Theologie die Überzeugung von der Existenz von Naturgesetzen, denn die Regeln der Natur stammen ihrer Überzeugung nach direkt von Gott. Doch blieben von der hochmittelalterlichen Scholastik bis zur Zeit des Kopernikus die Naturwissenschaften weitgehend der Metaphysik in der Tradition des Aristoteles bzw. dem Fiktionalismus verhaftet, wie Pierre Duhem und Edward Grant für die Astronomie zeigten. Die Freude an den damit verbundenen Streitfragen begründete zwar ein gewisses Interesse an der physischen Welt und trug zur Entfaltung der logischen Argumentationsfähigkeit bei. Doch insbesondere Thomas von Aquin widersetzte sich der von den arabischen Gelehrten postulierten Trennung von Glaube und rationalem Wissen und verstand jegliche Form der Bewegung weiterhin als Element der Metaphysik.

Diese Lehrmeinungen wie auch die des Aristoteles wurden zuerst von Giordano Bruno durch seine an die Epikuräer anknüpfenden Thesen von der Unendlichkeit und Unzerstörbarkeit des Universums teilweise infrage gestellt.[97] Seine Idee der Idee der Einheit der Substanz, des Todes als Moment des unendlichen Formenwandels der produktiven Natur mildert die in der Zeit nach Kopernikus verbreitete apokalyptische Angst vor der Vernichtung der Erde: Jede Katastrophe bedeutet für Bruno zugleich die Geburt eines Neuen.[98] Bekämpft wurde er wegen der Vehemenz seiner Polemik und der theologische Implikationen seiner Theorien (z. B. der Leugnung des Jüngsten Gerichts, welches in einem unendlichen Universum nicht stattfinden könne.)

Die Vernachlässigung der materiellen Welt und der Natur blieb nicht ohne Widerspruch. An die römische Antike knüpfte Johannes von Salisbury in seiner Gesellschafts- und Staatstheorie (Polycraticus, 1156–59; Metalogicon, 1159) an, in der er Ciceros Gedanken fortführte, wonach Menschen sich aus ihren tierischen Ursprüngen aufgrund ihrer eigenen Fähigkeiten – vor allem durch Sprache und Vernunft – zu zivilisierten Wesen entwickelt haben. Daher seien die Qualitäten des Menschen und die Grenzen seiner Erkenntnis nicht von Geburt an beschränkt; seine natürlichen Anlagen könnten durch Erziehung weiterentwickelt werden. Dabei sei der Mensch nicht allein auf die Gnade Gottes angewiesen; er müsse die materielle Welt nicht meiden, sondern könne bei ihrer Erforschung auf seine Natur und seinen Verstand vertrauen.[99]

Der Nominalismus als Türöffner zur Welt der Einzeldinge

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Philosophie des christlichen Spätmittelalters, die Scholastik, war jedoch hauptsächlich geprägt von der Diskussion des Universalienproblems, dessen gesellschaftlicher Hintergrund der mühsam bewahrte Monotheismus und die aufrecht zu erhaltende Einheit der Kirche waren. Die Dreieinigkeit stand für eine gottgegebene Einheit der Natur, die real, aber der sinnlichen Erfahrung nicht zugänglich war. Für die Anhänger einer erstarkenden Gegenposition zu diesem Realismus, die Nominalismus genannt wurde, waren dagegen die einzelnen sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände wirklich, wie es Roscelin in provokativer Weise formulierte. Diese Nominalisten lösten sich von vereinheitlichenden Vorstellungen, wurden zunächst verfolgt, setzten sich jedoch gegen 1400 durch.

Wilhelm von Ockham vertrat den differenziertesten Nominalismus: Wenn nur das Individuum und das einzelne Ding wirklich sind (und letzteres Ausdruck göttlicher Ideen ist), dann sind Verallgemeinerungen rein sprachlicher Natur. Zwar verhindert einerseits der Gedanke, das einzelne Ding verkörpere eine göttliche Idee, dessen Identifizierung mit einem realen physikalischen Objekt verallgemeinernden, nicht aber existenzbegründenden Charakter haben. Das Allgemeine ist nicht etwas Vorgegebenes, aber Unzugängliches wie Platons Ideen, sondern lässt sich erforschen und in einer idealen Sprache formulieren, wozu später Leibniz seine mathematisch-logische Universalsprache entwickelte.

Genuine Naturtheorien entstanden aus den Diskursen dieser Zeit jedoch nicht; man versuchte lediglich die Gedanken von Aristoteles näher an die Realität anzupassen und mit intuitiven Einsichten zu verbinden. Ein solcher Versuch war die Impetustheorie des Johannes Buridan, die Lehre von einer Kraft, die auf einen zu bewegenden Körper übergeht, um dessen Bewegung hervorzubringen. Die Installation der ersten Räderuhren (Mailand 1306) machte zudem die Zeit messbar, zerstückelte sie in künstliche Einheiten und befreite die Einteilung des Tages vom Lebensrhythmus der Mönche. Pierre Duhem sah in den Diskursen dieser Zeit eine Antizipation der Mechanik Galileis: Die Erforschung der Natur erfolge nunmehr durch die Enthüllung ihrer nur empirisch zugänglichen Gesetze; sie könne sich damit aus den „Meta“–Fesseln der Metaphysik befreien. Die moderne Naturforschung sei im Paris des 14. Jahrhunderts entstanden. Dieser Modernitätsthese der spätmittelalterlichen Physik wird heute widersprochen: Trotz innovativer Ansätze bleibe der Abstand zur Mechanik Galileis sehr groß.[100]

Immerhin setzte kurz darauf die methodologische Reflexion der Erforschung der Natur durch den Neuplatoniker Nicolaus Cusanus ein. Dieser gelangte im Laufe seiner Arbeit zu einer zunehmend optimistischen Einschätzung der menschlichen Erkenntnismöglichkeiten.[101] Seine Ideen wurden fast 200 Jahre später durch Francis Bacons verfeinert, dessen wichtige erkenntnistheoretische Abhandlung, das Novum Organum, 1620 erschien. Demgegenüber bleibt Giambattista Vico in seinem 1725 erschienenen Werk Nuova science skeptisch gegenüber der Möglichkeit der Erkenntnis der Natur: Der Mensch könne nur erkennen, was er selbst geschaffen habe; dies sei die historische Welt, nicht aber die Natur. Damit wird erstmals eine klar Unterscheidung zwischen Natur- und Kulturwissenschaften getroffen.[102]

Frühe Neuzeit: Die Mechanik als Universalwissenschaft

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seit der frühen Neuzeit wurden erstmals private Interessen bedeutend für die Entwicklung der Naturerkenntnis. Dazu trugen alchemistische Laboratorien ebenso bei wie wissenschaftliche Instrumentenbauer, die optisch-feinmechanische Geräte für die Universitäten konstruierten, und planetarische Observatorien, die von fürstlichen Mäzenen gefördert wurden.

Grundsätzlich stellte zuerst Francis Bacon das antike und christliche Naturverständnis in Frage. Die Technik in Form von Messinstrumenten ist für ihn eine unabdingbare Voraussetzung wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion. Somit ist er nicht nur Empirist, sondern auch Operationalist und Utilitarist, indem er Natur nicht nur als das sinnlich Gegebene auffasst; sie ist für ihn auch der Bereich des Machbaren und vom Menschen Gemachten. Es bleibt jedoch nicht bei Messinstrumenten: Die technischen Experimente, mit denen die Forscher in die Natur eindringen, tragen mit der Zeit einen immer aggressiveren Charakter. Mit Bacon ist ein Wendepunkt in der Geschichte der Naturaneignung markiert: Naturgesetze sind für ihn immer auch Regeln der Herstellung nützlicher Dinge, ja der „Domestizierung“ der Natur. Was bei der Betrachtung eines „natürlichen“ Sachverhalts als Kausalursache verstanden wird, kann bei der Ausführung als Regel genutzt werden.[103] Damit ist für Bacon der Unterschied zwischen Natur und Technik – anders als für Aristoteles, für den die Natur eigene Bewegungsgesetze im Gegensatz zu der von Menschen gemachten techne hat – kein prinzipieller.

Vor allem war es aber die Astronomie, die die Annahme, dass die Erde und der Mensch im Mittelpunkt des Universums stünden, nachhaltig erschütterte. Die Kosmologie des Mittelalters hatte dem Kommentar zu Platons Timaios durch Calcidius sowie der Kosmologie des Macrobius (beide um 400) das Neun-Sphären-Modell des Aufbaus des Universums entnommen und hielt zäh daran fest, auch wenn darauf basierende Berechnungen sich als schwierig erwiesen. Noch Nikolaus Kopernikus musste sein zunächst wenig rezipiertes, erst im Zuge der Gegenreformation weltanschaulich hart umkämpftes Konzept eines heliozentrischen Weltbildes mit primitiven Beobachtungsinstrumenten entwickeln. Wichtige Anregungen lieferten ihm vor allem die alten Beobachtungen und Theorien des Hipparch. Die Arbeiten des Außenseiter gebliebenen Aristarchos von Samos, eines frühen Vertreters des heliozentrischen Weltbildes, waren Kopernikus wohl nicht bekannt.