Psychologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Dieser Artikel wurde auf der Qualitätssicherungsseite des Wikiprojekts Psychologie eingetragen. Dies geschieht, um die Qualität der Artikel aus dem Themengebiet Psychologie zu verbessern. Dabei werden Artikel verbessert oder auch zur Löschung vorgeschlagen, wenn sie nicht den Kriterien der Wikipedia entsprechen. Hilf mit bei der Verbesserung und beteilige dich an der Diskussion im Projekt Psychologie.

Psychologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern entstehen durch komplexe Zusammenhänge zwischen Biologie, Entwicklung und der kulturellen Prägung.

Einleitung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Problem

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Unterschiede wurden in verschiedenen Bereichen nachgewiesen, wie der geistigen Gesundheit, kognitiven Fähigkeiten, Persönlichkeit und dem Aggressionspotential. Es ist nicht klar, ob die Unterschiede biologisch bedingt oder erlernt sind. In der modernen Forschung wird versucht, die unterschiedlichen Einflussfaktoren zu isolieren und ihre Auswirkungen zu quantifizieren. Insbesondere wird versucht, herauszufinden, was die Unterschiede hervorruft und wie das geschieht.[1][2][3] Zur Bedeutung der Anlage-Umwelt-Interaktion wird debattiert.[2]

Faktoren

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eine große Anzahl von verschiedenen Faktoren beeinflusst die Entstehung von geschlechtsspezifischen Unterschieden. Dazu gehören die Gene, epigenetische Parameter;[4] Unterschiede in der Struktur des Gehirns und seiner Funktionen;[5] Unterschiede in den Ausprägungen von Hormonen;[6] oder Unterschiede in psychologischen Persönlichkeitsmerkmalen wie Emotionalität, Motivation, kognitive Fähigkeit und Sexualität.[7][8][9][10][11] Es wird angenommen, dass Unterschiede in der Art und Weise, wie Mädchen und Jungen erzogen werden, die Unterschiede im Verhalten vergrößern oder verkleinern können.[1][2][10]

Definition

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die psychologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen werden in der Psyche bezüglich der Affekte, Verhalten bezüglich sozialer Normen, Emotionalität, Motivation, Empathie und kognitiver Fähigkeiten gesehen.[12][13][14]

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Glaube, dass geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen, existiert bereits lange.[15] In seinem Buch Über die Entstehung der Arten aus dem Jahr 1859 postuliert Charles Darwin, dass psychologische Merkmale genauso wie physische Merkmale durch den Prozess der natürlichen Selektion entstehen:

„In der fernen Zukunft sehe ich Forschungsmöglichkeiten in sehr viel wichtigeren Feldern. Psychologie wird eine neue Grundlage haben. Und diese wird lauten, dass jede mentale Stärke durch Vererbung weitergereicht wird.“

In seinen zwei später erschienenen Büchern Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl (1871) und Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren (1872) untersucht er die geschlechtsspezifischen psychologischen Unterschiede näher. In der englischen Version des ersteren Buchs sind 70 Seiten zur natürlichen Selektion in der Evolution des Menschen enthalten, in denen psychologische Merkmale auch mit angesprochen werden.[16]

Psychologische Merkmale

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Entwicklung der Geschlechtsidentität

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Geschlechtsidentität umfasst die geschlechtsbezogenen Aspekte menschlicher Identität. Ihre Entwicklung ist einem komplexen Prozess unterworfen, in dem biopsychosoziale Faktoren mit psychogenetischen Grundlagen und Einflüssen durch Sozialisation interagieren. Zu der Frage, wie sich die Geschlechtsidentität in der individuellen Entwicklung herausbildet, hat die psychoanalytische Theorie beigetragen. Nach Jessica Benjamin verläuft die Sexualentwicklung vom Autoerotismus über den Narzissmus zur genitalen Liebe. Sie beschrieb im Detail verschiedene Phasen in der Entwicklung der Geschlechtsidentität.[17]

Menschen, an denen eine Geschlechtsumwandlung kurz nach der Geburt durchgeführt wurde, geben die Möglichkeit zu untersuchen, was passiert, wenn ein Mensch als anderes Geschlecht großgezogen wird. Ein Beispiel hierfür ist David Reimer. Reimer war biologisch ein Junge, doch kurz nach der Geburt zum Mädchen umoperiert worden. Dieses erfolgte auf den Ratschlag eines Arztes, da seine Genitalien durch eine fehlgelaufene Operation ohnehin zerstört waren. Der Fall wurde als sehr gutes Beispiel dafür gesehen zu testen, ob Geschlechtsidentität sozial erlernt ist. Trotz der Operation zur Geschlechtsumwandlung und Hormontherapie identifizierte sich Reimer nicht als Frau. Nach seiner eigenen Aussage und der Aussage seiner Eltern führte das "Experiment" dazu, dass er zeit seines Lebens an schweren psychologischen Problemen litt. Im Alter von 38 Jahren beging Reimer Selbstmord.[18][19]

Individuen, die eine Geschlechtsidentität annehmen, die nicht ihrer biologischen Identität entspricht, werden als Transgender bezeichnet. Wieso es dazu kommt, dass diese Menschen eine konträre Geschlechtsidentität annehmen, ist nicht schlüssig geklärt. Einige Studien zu Transgendern, die von Männern zu Frauen werden, haben eine Korrelation zu den Level des Hormons Androgens während der Entwicklung des Fötus festgestellt.[20]

Spielverhalten in der Kindheit

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es gibt zahlreiche Studien zu geschlechtsspezifischen Unterschieden im Spielverhalten von Kindern, teilweise mit uneinheitlichen Ergebnissen. Geschlechtsspezifische Spielzeug-Vorlieben beschreiben, dass Jungen traditionell jungentypische Spielsachen bevorzugen und Mädchen traditionell mädchentypische Spielsachen. Als jungentypische Spielsachen werden Modellautos oder Konstruktionsspielzeug betrachtet, als mädchentypische Spielsachen beispielsweise Puppen oder Küchenspielzeug. Geschlechtsneutrale Spielsachen hingegen sind unter anderem Bücher oder Brettspiele. Unterschiedliche Studien haben über die letzten Jahrzehnte hinweg Art und mögliche Ursachen geschlechtsspezifischer Spielzeug-Vorlieben untersucht. So zeigt eine Studie von Liss (1981)[21], dass Jungen traditionell männliches und neutrales Spielzeug bevorzugen, während Mädchen traditionell weibliches Spielzeug bevorzugen. Außerdem konnten in der Studie Unterschiede im Umgang mit dem Spielzeug festgestellt werden. So beachten Mädchen Details stärker, zeigen weniger aggressives Verhalten und bewegen sich beim Spielen weniger als Jungen. Weitere Studien bestätigen, dass Mädchen und Jungen geschlechtstypisches Spielzeug gegenüber geschlechtsuntypischem bevorzugen (Downs, 1983[22]; Berenbaum & Hines, 1992[23]). Verstärkt werden die geschlechtstypischen Ausprägungen bei Jungen festgestellt, Mädchen spielen auch viel mit neutralen Spielsachen[23][22].

Durch Forschung zu den Ursachen der geschlechtsspezifischen Spielzeug-Vorlieben kann gezeigt werden, dass diese sowohl genetisch bedingt als auch durch Sozialisationseffekte herbeigeführt werden. Genetischen Einflüsse wurden u. a. durch Studien nahegelegt, die das Verhalten von Kindern untersuchen, die von kongenitaler adrenogenitaler Hyperplasie (Adrenogenitales Syndrom, AGS) betroffen sind. So findet bei Mädchen mit AGS prä- sowie postnatal eine „Vermännlichung“ statt, während es bei unter AGS leidenden Jungen zu einer vorzeitigen Entwicklung der Geschlechtsorgane kommt. Dies wird auf den Einfluss von männlichen Geschlechtshormonen (Androgene) zurückgeführt, welche bei Individuen mit AGS vermehrt produziert werden. Forscher fanden bereits in den 1990er Jahren heraus, dass Mädchen mit AGS sich bevorzugt mit traditionell männlichen Spielsachen beschäftigen, während von AGS betroffene Jungen sich hinsichtlich ihrer Spielzeug-Vorlieben nicht von gleichaltrigen Jungen unterscheiden[23]. Die Ergebnisse legen nahe, dass die besonderen intrauterinen und frühkindlichen hormonellen Einflüsse virilisierende Effekte auf das Spielverhalten von Mädchen ausüben. Ein Zusammenhang zwischen der Ausprägung der frühkindlichen Virilisierung und der Stärke der Spielzeug-Vorlieben bei Jungen wurde nicht festgestellt.

Jedoch spielt neben der Anlage auch die Umwelt eine große Rolle hinsichtlich der von Kindern bevorzugten Spielsachen. Studien zeigen, dass Eltern mit ihren Kindern häufig entsprechend traditioneller Geschlechterrollen agieren (e.g., Fagot, 1978[24][21]; Wood et al, 2002[25]). So wird rollenkonformes Spielverhalten belohnt, während davon abweichendes häufig bestraft oder ignoriert wird. Eine Studie hat darüber hinaus gezeigt, dass auch bei Studien zu Anlageeinflüssen die Sozialisationseffekte nicht vollständig kontrollierbar sind, da Eltern Mädchen mit AGS weniger in typisch weiblichem Spielverhalten unterstützen verglichen mit Eltern von gesunden Mädchen (Wong et al, 2013)[26]. Der AGS Status klärt ca. 15-30 % der Spielverhaltensvarianz auf, elterliche Förderung darüber hinaus weitere 5-20 % (Wong et al, 2013). Schlussfolgernd tragen sowohl pränatale Androgene als auch (elterliche) Sozialisierung zu geschlechtsspezifischen Spielzeug-Vorlieben bei Kindern bei.

Um Einflüsse durch Sozialisation und Erziehung in der Erforschung von Spielzeug-Vorlieben bei Jungen und Mädchen auszublenden, untersuchten Alexander und Hines (2002)[27] das Spielzeugverhalten von nichtmenschlichen Primaten. Hierbei wurden Spielzeuge, die entweder von Jungen, von Mädchen oder von beiden Geschlechtern bevorzugt werden, in zufälliger Reihenfolge nacheinander für fünf Minuten in einen Käfig kleiner Gruppen von Grünen Meerkatzen (Cercopithecusaethiops sabaeus) gelegt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass diese bereits bei menschlichen Kindern gefundenen Vorlieben auch bei den Grünen Meerkatzen vorhanden waren und auch die Art der Interaktion ähnlich war. Weiter konnten Forscher in Uganda auch geschlechtstypisches Spielzeugverhalten bei Menschenaffen beobachten, wie bspw. das Stick-Carrying bei Schimpansen.[28]

Die Studie liefert Unterstützung für die Hypothese, dass Geschlechtsunterschiede in den Spielzeug-Vorlieben auftreten können unabhängig von den sozialen und kognitiven Mechanismen, die von vielen als die primären Einflüsse auf die Spielzeug-Vorlieben beim Menschen angesehen werden.[29]

Sexualverhalten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es gibt verschiedene psychologische Theorien zu Unterschieden im Sexualverhalten zwischen den Geschlechtern. Diese Studien suggerierten, dass Männer eher zu Gelegenheitssex neigen und promiskuitiver seien.[30]

Die sozialbiologische Herangehensweise in der evolutionären Biologie besagt, dass das Sexualverhalten durch den Fortpflanzungserfolg geformt wird. Frauen sind viel selektiver bei der Partnerwahl, weil ihre elterliche Investition größer ist; so muss eine Frau durch Schwangerschaft und Stillen mehr Zeit in ihre Kinder investieren. Durch Verhütung hat sich das Sexualverhalten jedoch stark geändert, da Sexualität und Fortpflanzung nicht mehr in gleichem Maße verbunden sind, weswegen diese evolutionsbiologischen Verhaltensweisen heute in modernen Gesellschaften schwerer nachzuweisen sind.

Neoanalytische Theorien besagen, dass sowohl männliche als auch weibliche Kinder eine stärkere Bindung zu ihren Müttern sowie Frauen allgemein aufbauen, da die Kindeserziehung in fast allen Kulturen hauptsächlich von Frauen übernommen wird. Nach der Theorie der Psychoanalytikerin Nancy Chodorow behalten Mädchen diese Bindung und formen ihre Identität über verschiedene Beziehungen, die sie eingehen. Jungen jedoch weisen die mütterliche Bindung zurück, um eine männliche Identität zu entwickeln. Nach dieser Theorie neigen Frauen zu mehr Sex in festen Beziehungen, um darüber in männliche dominierten Gesellschaften wirtschaftliche Sicherheit zu erlangen.[30]

Die Theorie zu Sexualstrategien von David Buss und David P. Schmitt ist eine Theorie aus der evolutionären Psychologie und befasst sich mit kurzfristigen und langfristigen Fortpflanzungsstrategien. Diese Strategien unterscheiden sich je nach den Zielen und den gegebenen Umweltbedingungen.[31][32][33]

Nach der Theorie des sozialen Lernen wird das Sexualverhalten von der sozialen Umwelt beeinflusst. Nach dieser Theorie sind Einstellungen zu Sexualität und das Sexualverhalten erlernt durch Beobachtung von Vorbildern wie Eltern oder Stars. Eine weitere Rolle spielen auch positive oder negative Bestärkung entweder für Verhaltensweisen, die für das eigene Geschlecht typisch sind oder auch dafür sich atypisch zu verhalten. Nach dieser Theorie können sich Unterschiede im Sexualverhalten zwischen den Geschlechtern über die Zeit mit den sozialen Normen ändern. Außerdem entstehen nach dieser Theorie große Unterschiede im Sexualverhalten dadurch, dass Frauen weit mehr negative Reaktionen für promiskuitives Verhalten von der Gesellschaft erfahren als Männer (die dafür zum Teil sogar belohnt werden).[30]

Diese Doppelmoral findet sich auch in der Theorie der sozialen Rollen wieder. Diese suggeriert, dass Einstellungen zu Sexualität und Sexualverhalten durch die Rollenbilder bestimmt werden, die von Männern und Frauen in der Gesellschaft ausgefüllt werden sollen. Außerdem legt die Skripttheorie nahe, dass Verhalten eine symbolische Bedeutung hat. So beeinflussen sozialen Konventionen spezifisches Verhalten. Männliche Sexualität wird mehr mit individueller Lust verbunden und Macho-Stereotypen (also vermehrtem Gelegenheitssex), während weibliche Sexualität eher mit der Qualität und Tiefe der damit verbundenen Beziehung verbunden ist.[30]

Intelligenz

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mit der Einführung des Konzepts des Allgemeinen Faktors der Intelligenz (g-Faktor), welcher eine Möglichkeit bietet, Intelligenz empirisch zu messen, war es möglich, Vergleiche zwischen den Geschlechtern zu ziehen, jedoch waren die Ergebnisse inkonsistent. Einige Studien zeigten keine Unterschiede oder Überlegenheit von einem der Geschlechter. Eine Studie wies höhere Werte für Frauen in späteren Lebensabschnitten nach,[34] während eine andere zu dem Ergebnis kam, dass Unterschiede in den erzielten Ergebnissen von kognitiven Tests minimiert werden, wenn man sozioökonomische Faktoren mit einbezieht.[35] Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei den Ergebnissen von IQ-Tests werden zumeist als klein angesehen.[36][37] Die Varianz der Ergebnisse scheint jedoch für Männer größer zu sein als für Frauen, sodass an beiden Enden des Spektrums der IQ-Ausprägungen eher Männer zu finden sind als Frauen.[38]

Nach Aussage des Berichts Intelligence: Knowns and Unknowns der Vereinigung amerikanischer Psychologen sind "die meisten standardisierten Intelligenztests so entwickelt worden, dass sie keine großen Unterschiede in den Ergebnissen für Männer und Frauen hervorbringen."[36] Der amerikanische Psychologe Arthur Jensen führte 1998 Studien zu geschlechtsspezifischen Unterschieden im Bereich der Intelligenz durch. Dabei stützte er sich vor allem auf Tests für den g-Faktor. Diese Tests waren jedoch nicht normiert, um geschlechtsspezifische Unterschiede zu korrigieren. Er kam zu dem Ergebnis, dass "es keine Unterschiede im Durchschnitt bei der allgemeinen Intelligenz von Frauen und Männern gibt. Männer sind in einigen Teilbereichen besser, Frauen dafür in anderen." Das Ergebnis von Jensen, dass kein Unterschied bei der allgemeinen Intelligenz besteht, wurde auch durch andere Forscher bestätigt, die 42 andere Tests zur mentalen Leistungsfähigkeit untersuchten und keine geschlechtsspezifischen Unterschiede im Durchschnitt feststellen konnten.[39]

Obwohl in vielen Tests keine Unterschiede festgestellt werden konnten, traten doch Differenzen in einigen auf. Zum Beispiel zeigten Frauen vermehrt bessere sprachliche Fähigkeiten, während Männer in visuell-räumlichen Aufgaben besser abschnitten.[39] Ein Bereich, in dem Frauen insgesamt besser abschnitten, war die Sprachkompetenz. Dort waren sie besser in den Bereichen Wortschatz, Leseverständnis, Sprachproduktion und dem Schreiben.[40] Männer schnitten besser ab im Bereich des räumlichen Vorstellungsvermögens, räumlicher Wahrnehmung und der mentalen Rotation.[40] Forscher schlugen dann vor, dass Modelle wie die fluide und kristalline Intelligenz in verbale, perzeptuelle und visuell-räumliche Bereiche des g-Faktors aufgeteilt werden sollen. So könnte man klarer durch unterschiedliche Ergebnisse in den einzelnen Teilbereichen die Unterschiede zwischen Männern und Frauen feststellen.[39]

In anderen traditionell als männlich angesehenen Bereichen, wie Mathematik, ist es schwierig, eindeutige geschlechtsspezifische Unterschiede festzustellen.[41] Obwohl Frauen durchschnittlich bei Aufgaben in Verbindung von visuell-räumlichen Vorstellungsvermögen schlechter abschneiden, sind sie besser in Aufgaben, bei denen es um die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Buchstaben, Zahlen oder das schnelle Wiederholen geht. Sie schneiden auch besser ab, wenn es um das Gedächtnis in Bezug auf die Lage von Objekten, verbales Gedächtnis[42] und verbales Lernen geht.[43]

Gedächtnis

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Forschungsergebnisse im Bereich der geschlechtsspezifischen Unterschiede des Gedächtnisses sind inkonsistent. Einige Studien zeigen keinen Unterschied, während andere Studien Vorteile für Männer oder Frauen aufzeigen.[44] Die meisten Studien konnten keinen signifikanten Unterschied im Kurzzeitgedächtnis nachweisen. Ebenfalls wurden keine Unterschiede in der Verschlechterung des Gedächtnisses oder des visuellen Gedächtnisses über das Alter gefunden.[44] Es wurde für Frauen ein Vorteil beim Abrufen von auditiven und olfaktorischen Reizen, Erfahrungen, Gesichtern, Namen und der Lage von Objekten im Raum festgestellt.[44][45] Eine Studie, welche Unterschiede in den Ergebnissen des California Verbal Learning Test untersuchte, kam zu dem Ergebnis, dass Männer besser beim Digit Span Test rückwärts abschnitten und schnellere Reaktionszeiten hatten. Frauen waren hingegen besser im Kurzzeitgedächtnis und Symbol-Digit Modalities Test.[35] Bei Frauen wurde auch wiederholt ein besseres verbales Gedächtnis festgestellt.[42]

Eine andere Studie untersuchte, welche Regionen des Gehirns aktiviert werden, wenn Aufgaben in Verbindung mit dem Arbeitsgedächtnis gelöst werden müssen. Vier verschiedene Aufgaben mit steigender Schwierigkeit wurden neun Männern und acht Frauen zur Lösung gegeben. Funktionelle Magnetresonanztomographie wurde verwendet, um die Gehirnaktivität zu messen. Der laterale präfrontale Cortex, der parietale Cortex und der Nucleus caudatus wurden in den Gehirnen aller Teilnehmer aktiviert unabhängig vom Geschlecht.[46] Je schwieriger die Aufgabe war, desto mehr Gehirnregionen wurden aktiviert. Die linke Gehirnhälfte wurde vermehrt bei weiblichen Probanden aktiviert, während bei Männern beide Gehirnhälften gleichermaßen aktiviert wurden.[46]

Aggression

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obwohl die Forschung zeigt, dass Männer eher Aggressionen zeigen als Frauen, ist es nicht klar, ob dies ein Resultat von sozialen Faktoren wie geschlechtsspezifischen Verhaltenserwartungen ist. Die Aggression selbst ist stark verbunden mit den kulturellen Definitionen, was als "männlich" und "weiblich" gesehen wird. In einigen Situationen zeigen Frauen genauso viel oder mehr Aggression als Männer. Die Aggression wird aber seltener in physischer Aggression gezeigt. Zum Beispiel neigen Frauen eher dazu, direkte Aggression im privaten Umfeld zu zeigen, während sie in der Öffentlichkeit eher indirekte Aggressionen zeigen.[47] Männer sind häufiger Opfer gewalttätiger Drohungen und Provokationen als Frauen. Studien von Bettencourt und Miller zeigten, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede sich stark verringern, wenn man Studien zu Aggressionen dahingehend kontrolliert, ob vorangegangene Provokationen mit einbezogen wurden. Sie kommen so zu dem Schluss, dass Vorurteile eine große Rolle bei der Wahrnehmung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Bereich von Aggressionen spielen. Die Psychologin Anne Campbell ist der Meinung, dass Frauen eher indirekte Aggressionen zeigen. Außerdem sagt sie, dass evolutionäre Unterschiede im Aggressionsverhalten durch kulturelle Vorstellungen verstärkt werden. So müssen Frauen sich eher für Aggressionen rechtfertigen, als dass ihre Aggression als normal und gerechtfertigt angesehen wird.

Nach Aussage der International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences sind geschlechtsspezifische Unterschiede bei Aggressionen eine der ältesten und robustesten Erkenntnisse im Bereich der psychologischen Forschung.[48] Meta-Analysen der Enzyklopädie ergaben, dass Männer häufiger physisch und verbal aggressiv waren, während Frauen eher indirekt ihre Aggressionen ausdrücken, wie durch Lästern, soziale Ausgrenzung und Rufmord.[48] Eine weitere Erkenntnis war, dass Männer öfter unprovoziert aggressiv sind als Frauen.[48] Damit wurde eine andere Meta-Analyse aus dem Jahr 2007 mit 148 Studien in der Zeitschrift Journal of Child Development bestätigt, welche zeigt, dass Jungen in der Kindheit und Jugend mehr aggressives Verhalten zeigen. Des Weiteren wird dieses vom Oxford Handbuch für evolutionäre Psychologie untermauert, das ebenfalls vergangene Studien untersuchte und zu der Erkenntnis gelangte, dass Männer öfter verbal und physisch aggressiv sind. Dabei waren die Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Bereich der physischen Gewalt größer als im Bereich der verbalen. Eine Meta-Analyse von 122 Studien, welche im Journal of Aggressive Behavior veröffentlicht wurde, zeigte, dass Männer öfter Cybermobbing betreiben als Frauen. Es wurden auch Unterschiede beim Alter aufgezeigt. So waren Frauen als junge Teenager Täter von Cybermobbing, während Männer eher am Ende der Teenagerzeit Täter bei Cybermobbing waren.[49]

Die Beziehung zwischen dem Hormon Testosteron und Aggressionen ist nicht endgültig geklärt. Aber es wurde gezeigt, dass ein kausaler Zusammenhang besteht.[37] Einige Studien zeigten, dass der Testosteronspiegel aufgrund der Umwelt und der sozialen Einflüsse variiert.[50] Der genaue Zusammenhang ist schwer untersuchbar, da der genaue Testosteronspiegel im Gehirn nur durch Lumbalpunktion festgestellt werden kann, welche nur für spezielle Studien durchgeführt wird. Viele Studien benutzen daher weniger verlässliche Messmethoden wie den Testosteronspiegel im Blut.

Es ist statistisch nachweisbar, dass Männer vor allem im Bereich der Gewalttaten öfter straffällig werden als Frauen. Über viele Studien wird eine Korrelation zwischen kriminellem Verhalten und hohen Testosteronspiegeln untermauert. Jedoch ist der Zusammenhang nicht stark, wenn jedes Geschlecht einzeln betrachtet wird. Jedoch ist kein Zusammenhang zwischen Hormonspiegeln im Bereich der Jugendkriminalität feststellbar.

Bei Spezies, bei denen mehr physische Kämpfe zwischen Männchen auftreten, vor allem Paarungskämpfe, sind Männchen oft stärker und größer als Weibchen. Auch beim Menschen ist es feststellbar, dass Männer und Frauen sich moderat physisch im Bereich der Größe und Körpermasse unterscheiden. Jedoch wird der Unterschied im Bereich der Stärke noch einmal dadurch vergrößert, dass Frauen mehr Fettreserven als Muskelmasse im Vergleich zu Männern aufweisen. Vor allem im Bereich des Oberkörpers haben Männer deutlich mehr Muskelmasse. Das männliche Skelett und die Knochenstruktur ist robuster als das weibliche. Gründe für diese evolutionäre Entwicklung sind zum Beispiel Anpassungen für Kämpfe mit anderen Männern oder auch körperliche Anpassung, um besser jagen zu können.[51]

Es gibt des Weiteren evolutionäre Theorien zu aggressivem Verhalten bei Männern in spezifischen Bereichen. Dazu gehören sozialbiologische Theorien zu Vergewaltigungen und Theorien zu hohen Raten von Missbrauch an Stiefkindern (Cinderella-Effekt). Eine andere evolutionäre Theorie, die geschlechtsspezifische Unterschiede in Aggressionen erklärt, ist die "Male warrior hypothesis", welche postuliert, dass Männer sich psychologisch so entwickelt haben, dass sie Aggressionen zeigen, um dadurch Partner, Ressourcen, Land und Status zu gewinnen.[52][53]

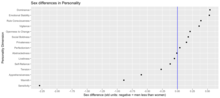

Charaktereigenschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kulturübergreifende Studien haben gezeigt, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede im Bereich der Emotionalität und dem Sozialverhalten gibt.

Neurotizismus, Verträglichkeit und Extraversion

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei Studien zu den Big-Five-Charaktereigenschaften wird konsistent festgestellt, dass Frauen stärkere Ergebnisse im Bereich von Neurotizismus, Verträglichkeit und Wärme (als Teilaspekt von Extraversion) aufweisen.[54] Des Weiteren sind Frauen offener für Gefühle. Männer haben mehr Durchsetzungsvermögen (also geringere Werte im Bereich Verträglichkeit und als Teil der Extraversion).[54][55]

Konservativ oder Progressiv

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männer sind oft offener für neue Ideen und Entwicklungen.[54][56]

Selbstwertgefühl

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Meta-Analysen zeigten des Weiteren, dass Männer im Durchschnitt mehr Selbstwertgefühl besitzen.

Risikobereitschaft

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männer suchen eher nach Nervenkitzel und gehen häufiger Risiken ein. Frauen sind hingegen eher ängstlicher.[55]

Sozial

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Frauen sind hingegen eher geselliger, vertrauensvoller und sanftmütiger.[55] Es wurde auch festgestellt, dass Frauen sensitiver auf Bestrafung reagieren als Männer.[57] Einige Autoren beschrieben auch, dass Männer sich aus evolutionären Zwängen heraus dazu entwickelt haben, sozial dominanter zu sein. Währenddessen entwickelten sich Frauen, um eher vorsichtig und fürsorglich zu sein.

Interessen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als versucht wurde, über den RIASEC Typ der Holland Codes (Realistisch, Investigativ, Künstlerisch, Sozial, Unternehmerisch, Konventionell) Unterschiede in den Interessen festzustellen, zeigten Männern eher realistische und investigative Interessen, während Frauen eher künstlerische, soziale und konventionelle Interessen zeigten. Es wurde auch gezeigt, dass Männer sich eher für Ingenieurwesen, Wissenschaft und Mathematik interessieren.[58]

Eine Meta-Analyse von wissenschaftlichen Studien zeigte, dass Männer lieber mit Objekten arbeiten, während Frauen lieber mit Menschen arbeiten.

Geografische und geschichtliche Unterschiede

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Persönlichkeitsunterschiede zwischen Männern und Frauen sind am größten in Ländern mit hohem Lebensstandard und weitgehender Gleichstellung. Unterschiede zwischen entwickelten und weniger entwickelten Ländern in dem Bereich der geschlechtsspezifischen Differenzen zwischen Männern und Frauen gehen eher auf die unterschiedlichen Lebensstandards und verschiedenen Lebensweisen der Männer zurück. Männer in wohlhabenden Ländern sind weniger neurotisch, extrovertiert, gewissenhaft und verträglicher im Vergleich zu Männern in weniger entwickelten Regionen. Frauen sind sich jedoch unabhängig vom Wohlstand ihrer Nationen in Bezug auf ihre Persönlichkeitsausprägungen ähnlich. Wissenschaftler hegen die Annahme, dass die Ressourcenknappheit in ärmeren Regionen die Entwicklung von Unterschieden in den Persönlichkeiten von Frauen und Männern abbremsen oder verhindern. In reicheren Regionen können diese sich jedoch frei entfalten.

Es wird spekuliert, dass Gemeinschaften von Jägern und Sammlern einen höheren Grad an Gleichstellung hatten als landwirtschaftlich orientierte Gesellschaften. In modernen Gesellschaften, in denen vollkommene Gleichstellung sichergestellt wird, kommen ohne die Ungleichheiten diese geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern dann voll und ungedämpft zum Vorschein. Diese Hypothese wurde aber noch nicht wissenschaftlich untermauert, denn moderne Gesellschaften können schwer mit Gemeinschaften von Jägern und Sammlern verglichen werden.[59]

Machiavellismus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ein Persönlichkeitszug, in dem klare geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen, ist der Machiavellismus. Personen, die hier eine hohe Ausprägung zeigen, sind emotional unterkühlt, was ihnen erlaubt, vom Schicksal anderer unberührt zu sein. Somit handeln sie leichter egoistisch als aus Affekt, Empathie oder moralischen Gründen. In großen Stichproben von amerikanischen College-Studenten zeigten Männer höhere Ausprägungen im Machiavellismus als Frauen. Männer waren sehr überrepräsentiert in der Gruppe von Personen, die besonders hohe Ausprägungen zeigte. Frauen jedoch waren stark vertreten in der Gruppe, die besonders niedrige Ausprägungen zeigte.[61][62]

Narzissmus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2014 von den Wissenschaftlern Rebecca Friesdorf und Paul Conway zeigte, dass Männer signifikant höhere Werte bei Narzissmus zeigten als Frauen, welches auch mit vorangehenden Forschungsergebnissen übereinstimmt. Diese Meta-Analyse betrachtete 355 Studien zum Narzissmus mit Teilnehmern aus Deutschland, China, den Niederlanden, Italien, Großbritannien, Hongkong, Singapur, der Schweiz, Norwegen, Schweden, Australien und Belgien. Des Weiteren wurden auch latente Faktoren von 124 zusätzlichen Studien mit einbezogen. Im Bezug auf die latenten Faktoren argumentierten die Autoren, dass Narzissmus nicht alleine betrachtet werden sollte, sondern dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in diesem Bereich sich auch durch ein höheres Anspruchsdenken und Autorität bei Männern zeigt.[63]

Verhaltenskontrolle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Frauen scheinen ein größeres grundlegendes Vermögen zur Verhaltenskontrolle und Affektkontrolle zu haben als Männer.[64] Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2010 kam zu dem Ergebnis, dass Frauen kulturübergreifend ihr Verhalten besser kontrollieren können.[65] Eine Studie aus dem Jahr 2014 kam weiter zu dem Ergebnis, dass Frauen durchschnittlich zwar stärker ihr Verhalten kontrollieren können, aber dass die Unterschiede stark von der Situation, Art der Aufgabe und der Stichprobe abhingen.[66]

Empathie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zurzeit ist der Tenor in der Wissenschaft, dass Frauen mehr Empathie besitzen als Männer.[67] Frauen schneiden meist besser ab in Tests, bei denen es um die Interpretation von Emotionen geht, wie das Lesen von Gesichtsausdrücken und Empathie.[68][69][70][71]

Einige Studien sagen, dass dies mit der Geschlechtsidentität der Person in Zusammenhang steht sowie mit den Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf das Geschlecht.[41] Die Kultur beeinflusst geschlechtsspezifische Unterschiede im Bezug auf den Ausdruck von Emotionen zusätzlich. Einflüsse könnten hier unterschiedliche soziale Rollen für die Geschlechter und Unterschiede im Status und der Macht sein.[72] Einige Studien fanden jedoch keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Bereich der Empathie und argumentierten, dass die angeblichen Unterschiede durch motivationelle Faktoren entstehen.[73] Genauer gesagt, wird angenommen, dass die Unterschiede verschwinden, wenn den Teilnehmern nicht klar ist, dass es in dem Test darum geht, Empathie zu messen. Die Unterschiede entstehen dadurch, dass Männer und Frauen in unterschiedlichen Maße als empathisch oder nicht empathisch gesehen werden wollen. Obwohl sie eigentlich das gleiche Empathievermögen besitzen, sind die Testergebnisse anders, dadurch wie sie sich darstellen wollen.[41][74]

Im Journal Neuropsychologia wurde veröffentlicht, dass Frauen besser darin sind, Gesichtsausdrücke zu erkennen und auch darin, Emotionen generell zu verarbeiten.[75] Männer waren nur in einigen Aspekten besser als Frauen, wenn es darum ging, Aggression, Wut und drohendes Verhalten zu erkennen.[75] Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2006 von Rena A. Kirkland, welche in der Zeitschrift North American Journal of Psychology zeigte, dass geschlechtsspezifische Unterschiede mit höheren Werten für Frauen in dem Reading of the Mind Test. Über diesen wird das Vermögen in kognitiver Empathie gemessen. In der Meta-Analyse wurden 259 Studien aus 10 verschiedenen Ländern betrachtet.[76] Eine andere Meta-Analyse aus der Zeitschrift Cognition and Emotion 2014 zeigte, dass Frauen durchschnittlich Vorteile im Bereich der Erkennung von non-verbal kommunizierten Emotionen haben.

Eine Analyse, die in der Zeitschrift Neuroscience & Biobehavioral Reviews veröffentlicht wurde, zeigte, dass Unterschiede im Bereich der Empathie zwischen Männern und Frauen von Geburt an bestehen und über die gesamte Lebensspanne konstant bleiben. Es wurde festgestellt, dass Mädchen mehr Empathievermögen haben als Jungen und ebenfalls, dass Kinder mit höherem Empathievermögen dieses auch über die gesamte Lebenszeit behalten. Weitere Analysen zeigten, dass Frauen ein höheres ereigniskorreliertes Potenzial im Elektroenzophalogramm zeigten, wenn sie menschliches Leid sahen. Eine andere Untersuchung zum Beispiel mit N400-Amplituden stellte fest, dass in Frauen höhere N400-Amplituden gemessen wurden, als Reaktion auf soziale Situationen, welche positiv mit ihrer selbst eingeschätzten Empathie korrelierten. Strukturelle fMRI-Studien zeigten, dass Frauen ein größeres Volumen an grauen Zellen in den unteren Stirnhirnwendungen aufweisen sowie im inferioren partietalen Cortex, welches Areale sind, die mit Spiegelneuronen korrelieren.[67]

Bei Frauen wurde ebenfalls eine stärkere Verbindungen zwischen emotionaler und kognitiver Empathie festgestellt. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Stabilität der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Entwicklung eher nicht durch Umwelteinflüsse zu erklären sind und wahrscheinlich eher durch Evolution und Vererbung hervorgerufen werden.[67]

Eine Erklärung für diese Entwicklung aus der Evolution besagt, dass es wichtig für Frauen war, Beziehungen zu erhalten und zu verstehen. So war es wichtig für Frauen, Emotionen gut lesen zu können. Ebenfalls waren diese Fähigkeiten sehr wichtig für die Kindeserziehung und den Aufbau von sozialen Netzen.[77] Nach der Primary Caretaker Hypothese (Hypothese zum hauptsächlich Erziehungsverantwortlichen) hatten Männer nicht den gleichen evolutionären Druck wie Frauen, ihre Fähigkeiten im Umgang mit Kindern zu perfektionieren. Deswegen könnte es sein, dass Unterschiede im Vermögen Emotionen zu erkennen und Empathie zu zeigen sich so entwickelt haben.

Emotionen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Tests, die die Affektintensität messen, wurde festgestellt, dass Frauen eine höhere Intensität von positiven sowie negativen Affekten als Männer erleben. Frauen berichteten auch, dass sie intensiver und öfter Affekt, Freude und Liebe fühlen. Im gleichen Maße aber auch mehr Gefühl von Scham, Traurigkeit, Wut, Angst und Stress. Das Gefühl von Stolz war stärker und öfter bei Männern vorhanden als bei Frauen.[72] In beängstigenden Situationen, wie wenn ein Fremder am Haus vorbeiläuft, während man alleine zu Hause ist, berichteten Frauen mehr Angst zu haben. Frauen berichteten auch mehr Angst zu empfinden in Situationen, in denen feindseliges und aggressives Verhalten von Männern gezeigt wird.[72] In Situationen, die Wut erregen, berichteten Frauen intensivere Gefühle von Wut zu haben als Männer. Frauen berichteten auch intensivere Wut zu verspüren in angsteinflößenden Situation, vor allem wenn dort männliche Protagonisten involviert sind.[78]

Gefühlsansteckung ist ein Phänomen, das beschreibt, wie man die gleichen Emotionen von Personen fühlt, die in unmittelbarer Nähe sind. Frauen scheinen hier eher zu Gefühlsansteckung zu tendieren als Männer.[79]

Von Frauen wird gesagt, dass sie emotionaler sind als Männer, während Zweitere oft als wütender beschrieben werden.[72][80][81] Wenn Menschen weniger Informationen zu emotionalen Zuständen zur Verfügung stehen, dann tendieren sie eher dazu, diese Geschlechtsstereotypen anzuwenden. Die Ergebnisse einer Studie von Robinson zeigten auch, dass Geschlechtsstereotypen einen größeren Einfluss haben, wenn die Emotionen von anderen in hypothetischen Situationen beschrieben werden sollen.[82]

Unterschiede in der Sozialisation von Frauen und Männern könnten die Unterschiede in der Verarbeitung von Emotionen hervorrufen sowie dazu führen, dass sich andere neuronale Muster im Gehirn jeweils anders entwickeln. Ein Artikel der Amerikanischen Vereinigung von Psychologen postulierte, dass „Jungen eher dazu gebracht werden ihre Emotionen zu unterdrücken und ihre Wut über Gewalt auszudrücken als ein konstruktiveres Ventil zu finden.“ Ein Wissenschaftler im Bereich der Kindesentwicklung in Harvard sagte ebenfalls, dass Jungen dazu ermutigt werden, ihre Gefühle zu unterdrücken, vor allem Empathie, Mitleid und andere Schlüsselkomponenten des Sozialverhaltens. Wenn man diesen Meinungen folgt, kommt man zu dem Schluss, dass die Unterschiede in der Verarbeitung und dem Ausdruck von Emotionen theoretisch eher gesellschaftlich konstruiert sind, als dass sie biologisch hervorgerufen werden.[83]

Der situative Kontext hat auch einen großen Einfluss auf das emotionale Verhalten. Kontextbasierte Normen, wie zum Beispiel Regeln dazu, was gefühlt werden soll oder wie Emotionen ausgedrückt werden sollen, „schreiben emotionale Erfahrungen und Ausdruck in spezifischen Situationen vor, wie zum Beispiel bei Hochzeiten oder Beerdigungen.“ Geschlechtsspezifische Unterschiede sind so größer, wenn es keine starken situativen Konnotationen dazu gibt, welche Emotionen man fühlen soll und wie sie ausgedrückt werden sollen.[72]

Die Psychologieprofessorin Ann Kring sagt jedoch, dass man zwischen dem Empfinden von Emotionen und den Ausdruck jener unterscheiden muss. "Es ist nicht richtig zu sagen, dass Frauen emotionaler als Männer sind. Man könnte eher sagen, dass Frauen ihre Gefühle eher zeigen als Männer." In zwei Studien von Kring wurde gezeigt, dass Frauen stärker ihre Gefühle durch Gesichtszüge zeigen als Männer, sowohl bei negativen als auch bei positiven Emotionen. Endresultat der Forschung war, dass Frauen und Männer die gleiche Intensität von Emotionen verspüren, jedoch Frauen diese stärker ausdrücken.[84]

Frauen haben anatomisch größere Tränendrüsen als Männer und auch höhere Mengen des Hormons Prolactin, welches in den Tränendrüsen präsent ist. Während Jungen und Mädchen von 12 Jahren ungefähr gleich häufig weinen, weinen Frauen im Alter von 18 Jahren viermal häufiger als ihre männlichen Altersgenossen.[85]

Bei Frauen kann weitaus höhere Aktivität in der linken Amygdala verzeichnet werden, wenn sie emotional verstörende Bilder beschreiben oder erinnern sollen.[86] Männer und Frauen benutzen verschiedene neuronale Pfade, um Reize im Gedächtnis zu enkodieren. Während bei einer Studie gezeigt wurde, dass alle Teilnehmer emotionale Bilder besser als emotional neutrale Bilder erinnert wurden, waren Frauen im Durchschnitt besser darin, sich an die emotionalen Bilder zu erinnern. Die Studie zeigte auch, dass die rechte Hälfte der Amygdala bei Männern stärker aktiviert war, während es bei Frauen die linke Hälfte war.[87] Im Durchschnitt benutzen Frauen eher die linke Gehirnhälfte, wenn ihnen emotionale Bilder gezeigt werden, während Männer eher die rechte Gehirnhälfte benutzen. Frauen zeigen auch konsistenter ähnliche Muster für die Aktivierung verschiedener Gehirnregionen bei der Enkodierung von emotional verstörenden Bildern.[86]

Eine Umfrage aus dem Jahre 2003 vom Pew Research Center ergab, dass Frauen im Durchschnitt etwas glücklicher als Männer mit ihrem Leben waren. Im Vergleich zur Auswertung der Umfrage fünf Jahre zuvor, berichteten Frauen, dass sie größere Fortschritte in ihrem Leben gemacht hatten, während Männer optimistischer in die Zukunft blickten. Frauen machten sich eher Gedanken über die Familie, während Männer sich eher um Probleme außerhalb dieser sorgten. Männer waren glücklicher als Frauen in Bezug auf das Familienleben und optimistischer was die Zukunft ihrer Kinder anbelangte.[88]

Die Forschung zeigt, dass Frauen ebenfalls öfter Emoticons in Textnachrichten verwenden als Männer.[89]

Ethik und Moral

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Meta-Analysen in Bezug auf geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Moral zeigten, dass Frauen eher zu Care-Ethik tendieren, während Männer eher zu einer Moral basierend auf Gesetz und Ordnung tendieren.[90] Dies wird dadurch erklärt, dass Männer eher zu logischem Denken neigen, während Frauen mehr zu deontologischen Denkweisen neigen, wahrscheinlich weil Frauen stärkeren Affekt spüren und eher von Handlungen, die zu Verletzungen führen, absehen wollen.[91] Eine im Journal Ethics and Behavior 2013 veröffentlichte Metaanalyse nach Durchsicht von 19 Primärstudien ergab, dass Frauen moralisch sensibler sind als Männer.[92]

Psychische Gesundheit

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männer und Frauen haben insgesamt die gleichen Raten an psychischen Erkrankungen. Jedoch differieren sie in der Art der Erkrankung. Frauen erkranken häufiger an internalisierten Krankheiten, während Männer öfter an externalisierte Krankheiten leiden. Eine Erklärung hierfür ist, dass Männer eher Stress externalisieren, während Frauen ihn internalisieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Unterschiede in den Verpflichtungen und den Machtverhältnissen im alltäglichen Leben ein kritischer Faktor für die Entwicklung dieser Differenzen darstellt. Zum Beispiel verdienen Frauen im Durchschnitt weniger Geld, sie haben weniger Macht und Autonomie und fühlen sich außerdem betroffener oder verantwortlicher für Probleme von Menschen in ihrem sozialen Umfeld. Es wird angenommen, dass Vergesellschaftsstrategien, die Menschen dazu bringen, sich selbst mehr zu schätzen und mehr Selbstkontrolle zu besitzen, die psychische Gesundheit von Männern und Frauen verbessern würden.[93]

Wichtig zu bedenken ist, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern auch je nach Kultur verschieden sind.[94]

Verhaltensstörungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In jeder Altersklasse werden mehr Männer als Frauen mit Verhaltensstörungen diagnostiziert.[95] Außerdem tretenVerhaltensstörungen in der Kindheit sowie Dissoziale Persönlichkeitsstörungen häufiger bei Männern auf. Die Prävalenz von antisozialer Persönlichkeitsstörung in der Allgemeinbevölkerung liegt bei ca. 3 % für Männer und ca. 1 % für Frauen.[96][97] Ein lebenslanges persistentes antisoziales Verhalten tritt dabei ebenfalls bei Männern mit ungefähr 10- bis 14-mal höherer Häufigkeit auf. Eine Erklärung hierfür könnte die bei Männern deutlich höhere Konzentration des Hormons Testosteron sein.[98]

Auch im Umgang mit traumatisierenden Gewalterfahrungen handeln Männer häufiger externalisiert und werden oftmals als Opfer selbst zum Täter.[99]

Angststörungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Frauen erkranken häufiger an Angststörungen als Männer.

Phobien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eine Studie befragte 18.572 Teilnehmer im Alter über 18 Jahre zu 15 phobischen Symptomen. Über diese Symptome können Diagnosen zu Agoraphobia, sozialer Phobie und einfacher Phobie gestellt werden. Frauen hatten signifikant höhere Prävalenzraten von Agoraphobia und einfacher Phobie. Im Bereich der sozialen Phobie konnten keine Unterschiede festgestellt werden. Die häufigsten Phobien für Frauen und Männer waren Angst vor Spinnen, Insekten, Schlangen und großen Höhen. Die größten Unterschiede wurden im Bereich der Agoraphobie festgestellt, vor allem bei den Symptomen "alleine aus dem Haus gehen" oder "alleine sein". Im Bereich anderer Phobien gaben Frauen auch etwas öfter an, Angst vor Tieren oder Stürmen zu haben. Es wurden keine Unterschiede im Alter des ersten Auftretens gefunden, ebenso nicht in der Intensität der Phobie, den Symptomen, dem Aufsuchen von Ärzten oder dem Bericht über vergangene Symptome.

Essstörungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Essstörungen treten häufiger bei Frauen auf.

Posttraumatische Belastungsstörungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eine Studie untersuchte 2.181 Menschen in Detroit im Alter von 18–45 Jahren in Bezug auf Unterschiede in traumatischen Erfahrungen und der Entwicklung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS). Man kam zu dem Ergebnis, dass Männer über die gesamte Lebensspanne mehr traumatische Erfahrungen erleben als Frauen. Trotzdem entwickelte sich bei Frauen doppelt so häufig PTBS wie bei Männern. Als Grund hierfür wird angenommen, dass Frauen mit höherer Wahrscheinlichkeit PTBS entwickeln, wenn die Erfahrung gewalttätige Straftaten wie sexuelle Gewalt betrifft. Frauen, die Opfer von Gewaltstraftaten wurden, entwickelten mit einer Wahrscheinlichkeit von 36 % PTBS, während die Wahrscheinlichkeit bei Männern nur bei 6 % lag. Außerdem leiden Frauen auch länger an PTBS als Männer.[100]

Schizophrenie und Psychosen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Frauen und Männer haben die gleiche Wahrscheinlichkeit, an Schizophrenie zu erkranken. Jedoch tritt die Krankheit bei Männern in einem jüngeren Alter zuerst auf. Es wird spekuliert, dass das dimorphe Gehirn bei Männern, Östrogen- und Androgen-Level und stärkerer Drogenkonsum in der Jugend dazu führen, dass Männer früher Symptome der Krankheit zeigen. Es wird davon ausgegangen, dass Östrogen die Symptome von Schizophrenie abschwächt. Dieser Effekt des Hormons ist vor allem bei der Intensität der Krankheitssymptome bei Schwangeren sichtbar. Der Östrogenspiegel ist höher während der Schwangerschaft. Frauen, die zuvor Zusammenbrüche durch die Erkrankung erlebt haben, haben während ihrer Schwangerschaft normalerweise keine Zusammenbrüche. Wenn die Schwangerschaft jedoch beendet ist und der Östrogenspiegel wieder sinkt, leiden die betroffenen oft an postpartalen Psychosen. Außerdem treten psychotische Symptome oft im Menstruationszyklus dann auf, wenn der Östrogenspiegel am niedrigsten ist. Es wurde auch in klinischen Studien festgestellt, dass die Verabreichung von Östrogen zu einer Minderung der Symptome führt.[101]

Süchte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Drogenmissbrauch tritt häufiger bei Männern auf.

Spielsucht

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spielsucht tritt häufiger bei Männern auf. Das Verhältnis von Männern zu Frauen liegt bei 2:1. Eine Studie untersuchte geschlechtsspezifische Unterschiede bei Spielsüchtigen, die Hilfe bei einer Hotline suchten. Insgesamt gab es 562 Anrufe, von denen 62,1 % von Männer getätigt wurden und 37,9 % von Frauen. Männer litten häufiger an Spielsucht in Bereich strategischer Spiele wie Blackjack und Poker. Weibliche Spielsüchtige waren eher süchtig nach nicht-strategischen Spielen wie Bingo und Slots. Männer litten im Allgemeinen länger an Spielsucht als Frauen. Weibliche Spielsüchtige berichteten häufiger, dass sie in psychischer Behandlung wegen anderen mentalen Problemen waren. Männliche Spielsüchtige berichteten häufig, ebenfalls ein Drogenproblem zu haben und auch wegen ihrer Spielsucht verhaftet worden zu sein. Die Raten von Verschuldung und anderen psychischen Problemen war bei Spielsüchtigen unabhängig vom Geschlecht höher als in der Durchschnittsbevölkerung.[102]

Depression

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Frauen neigen eher zu Depressionen. Eine Studie aus dem Jahr 1987 zeigte wenig empirische Befunde dafür, dass es biologische Unterschiede sind, welche die höhere Raten an Depressionen bei Frauen hervorrufen. Es wurde eher davon ausgegangen, dass der Hauptgrund ist, dass Frauen eher zum Grübeln neigen, während Männer sich durch verschiedene Aktivitäten vom Stress ablenken. Dieser Verhaltensunterschied könnte durch andere Arten der Erziehung von Jungen und Mädchen hervorgerufen werden.[103]

Suizid

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es bestehen des Weiteren geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf den Suizid. In westlichen Gesellschaften begehen Männer häufiger Selbstmord, obwohl Frauen häufiger Selbstmordversuche begehen.

Weiteres

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach der Theorie vom extrem männlichen Gehirn (Extreme male brain theory) wird Autismus als eine extreme Version von geschlechtsspezifischen Unterschieden in Bezug auf Systematisierung und Empathievermögen gesehen.[104] Die Theorie des geprägten Gehirns (Imprinted Brain Theory) besagt, dass Autismus und Psychosen gegensätzliche Krankheiten sind, die durch eine unausgewogene genetische Prägung hervorgerufen werden, Autismus durch zu hohe väterliche Prägung und Psychosen durch zu hohe mütterliche Prägung.[105][106]

Wahrscheinliche Ursachen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Biologie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vererbung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es wird angenommen, dass die Ausprägung von Persönlichkeitsmerkmalen mit dem chromosomalen Geschlecht der Person zusammenhängt.[107] Des Weiteren gibt es vom Geschlecht beeinflusste Merkmale.[108] Bei ihnen wird die phenotypische Ausprägung der Merkmale über die Lebensspanne durch das Geschlecht der Person stark beeinflusst.[109] Selbst in einer reinerbigen dominanten oder rezessiven Frau könnte ein Merkmal nicht voll ausgeprägt werden. Es gibt des Weiteren Merkmale, die nur bei einem Geschlecht auftreten, da es durch autosomale oder Geschlechtschromosomen hervorgerufen wird.[109]

Es wird auch angenommen, dass die unterschiedlichen Gehirnstrukturen von Männern und Frauen durch Vererbung hervorgerufen werden.[110]

Epigenetik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Epigenetische Veränderung werden ebenfalls für unterschiedliche Gehirnstrukturen bei Männern und Frauen verantwortlich gemacht.[111] Die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Bereich der Epigenetik sind noch nicht voll untersucht und dokumentiert.[41][110][111]

Gehirnstruktur und -funktion

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es gibt einige geschlechtsspezifische Unterschiede im Bereich der Gehirnstruktur, Neurotransmittern und der Gehirnfunktion.[112][113] Es wird jedoch auch gesagt, dass einige Unterschiede in der Neurobiologie zwischen Männern und Frauen noch nicht endgültig entdeckt und identifiziert wurden.[41]

Männliche Gehirne sind im Durchschnitt 11–12 % schwerer und 10 % größer als weibliche Gehirne.[114][115] Da Frauen jedoch auch weniger Körpergewicht besitzen, ist das Gehirn im Verhältnis zur Körpermasse bei Männern und Frauen gleich groß.[116] Wissenschaftler stellten bei Frauen auch eine höhere Komplexität und Stärke im Bereich des Cortex fest, darüber hinaus auch eine größere kortikale Oberfläche, wenn man sie ins Verhältnis zum Gehirnvolumen von Männern setzt.[117] Da die Komplexität des Cortex stark mit Intelligenz korreliert, wird angenommen, dass das weibliche Gehirn sich so entwickelt hat, um die geringere Gehirnmasse zu kompensieren und insgesamt die gleichen kognitiven Fähigkeiten wie Männer zu erlangen.[117] Der Neuropil ist bei Frauen stärker entwickelt. Dies ist ein Nervengeflecht, welches sich im Zentralen Nervensystem zwischen den Zellkörpern befindet.[115] Außerdem sind bei Frauen die Neuronen im präfrontalen Cortex und temporalen Cortex näher aneinander als bei Männern.[115] Frauen haben auch einen stärkeren Cortex im Bereich des posterioren Temporal und Inferioren Parietal, unabhängig von ihrer Gehirngröße oder Körpermasse.[115]

Obwohl statistisch Unterschiede im Bereich der weißen und grauen Gehirnsubstanz bestehen, wird von einigen Forschern gesagt, dass diese Unterschiede alleine durch die Unterschiede im Gehirnvolumen hervorgerufen werden.[118][119] Andere Forscher sind der Meinung, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede auch bei Einbezug des Gehirnvolumens bestehen bleiben.[113]

Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2013 kam zu der Erkenntnis, dass Männer mehr graue Gehirnmasse im Bereich der Amygdala, des Hippocampus, der anterioren Gyrus parahippocampalis, der Gyrus cinguli posterior, des Precuneus und des Putamen hatten.[112] Frauen hatten jedoch mehr graue Gehirnmasse im Polus frontalis, im Gyrus frontalis inferior, im Gyrus frontalis medius, im Planum temporale, Operculum, im Gyrus cinguli anterior, in der Inselrinde und im Gyri temporales transversi, in den bilateralen Thalami und dem Precuneus; dem linken Gyrus parahippocampalis und dem lateralen Occipitallappen.[112] Die Meta-Analyse ergab, dass die größeren Volumen an grauer Gehirnsubstanz bei Frauen vor allem in der rechten Gehirnhälfte in den Bereichen, die für Sprache zuständig sind, auftraten. Außerdem in einigen lymbischen Strukturen wie der rechten Inselrinde und dem Gyrus cinguli anterior.[112]

Eine Meta-Analyse von Amber Ruigrok aus dem Jahre 2013 kam zu dem Ergebnis, dass die Dichte der grauen Gehirnmasse bei Männern größer in der linken Amygdala, dem Hippocampus, der Inselrinde, dem Palladium, dem Putamen, dem Claustrum und dem rechten Kleinhirn ist.[112] Bei Frauen wurde eine größere Dichte der grauen Gehirnmasse im Bereich des linken Temporallappens festgestellt.[112]

Nach Aussage einer Serie aus der Zeitschrift Progress in Brain Research wurde festgestellt, dass Männer länger und größere Planum Temporale und Sulcus lateralis haben. Bei Frauen wurde jedoch ein größeres proportionales Volumen im superioren temporalen Cortex, im Broca Areal, im Hippocampus und im Nucleus caudatus festgestellt.[117] Die Sagittalebene und Anzahl der Verbindungen in der Commissura anterior, die die Temporallappen verbindet und die intermediäre Masse, die die Thalami verbindet, ist bei Frauen größer.[117]

Im Bereich der Großhirnrinde wurde festgestellt, dass es bei Männern größere neuronale Aktivität innerhalb der Lappen gibt und bei Frauen mehr neuronale Aktivität zwischen den Lappen (zwischen der linken und recht Gehirnhälfte und die Großhirnrinde). Im Kleinhirn, das eine wichtige Rolle bei der Bewegungskontrolle spielt, haben Männer mehr Verbindungen zwischen den Gehirnhälften, während Frauen mehr Verbindungen innerhalb der Gehirnhälften zeigen. Diese Unterschiede in der Gehirnstruktur könnten schlussendlich Unterschiede in der Psychologie erklären. Während Frauen meist besser bei der Erkennung von Emotionen sind sowie bei der nonverbalen Verarbeitung, sind Männer meist besser, wenn es um Aufgaben im Bereich der Motorik oder räumlichen Orientierung geht.[120][121][122]

Kritik an der neurowissenschaftlichen Forschung zu Geschlechterunterschieden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach einer systematischen Untersuchung der neurowissenschaftlichen Forschung zu Geschlechterunterschieden fand die Wissenschaftsphilosophin Cordelia Fine allerdings größere methodische Mängel. Zu kleine Samples und das Ausblenden widersprüchlicher Forschungsergebnisse, sowie eine höhere Veröffentlichungswahrscheinlichkeit von Forschung, die Geschlechterunterschiede findet, trügen vermutlich zu einer hohen Zahl falsch positiver Studien bei. Außerdem vernachlässige die Forschung die Plastizität des Gehirn, also die Tatsache, dass sich das Gehirn auch durch Umwelteinflüsse physisch verändere.[123] Auch die britische Neurowissenschaftlerin Gina Rippon betont diese Plastizität des Gehirns und verweist auf üblicherweise sehr kleine Effektstärken in der Forschung zu neurologischen Geschlechterunterschieden. Sie zieht das Fazit, dass es aktuell keine Belege für relevante Unterschiede in den Gehirnen oder durch das Gehirn beeinflusste Verhaltensweisen von Männern und Frauen gebe, dass der Fokus auf Durchschnittswerte individuelle Unterschiede zwischen Menschen und innerhalb der Gruppen ausblende, und dass durch den Fokus auf Geschlecht andere Variablen, die Unterschiede erklären könnten, ausgeblendet würden.[124]

Hormone

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Hormon Testosteron scheint eine wichtige Rolle bei der sexuellen Motivation von Primaten, wie zum Beispiel Menschen, zu sein. Bei Verminderung von Testosteron im Erwachsenenalter sinkt auch die sexuelle Motivation.[125] Männer, deren testikuläre Funktion durch GnRH-Antagonisten unterdrückt wurde, zeigten einen verminderten Sexualtrieb und masturbierten zwei Wochen nach der Prozedur seltener.[125]

Kultur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Grundlegende geschlechtsspezifische Unterschiede im Bereich der Vererbung, Hormone und Gehirnstruktur und -funktionen können sich als kulturelle Phänomene manifestieren (zum Beispiel vornehmlich männliche Soldaten etc.).[7][126] Unterschiede in der Sozialisation von Frauen und Männern können psychologische Unterschiede verstärken oder abschwächen.[1][2]

Siehe auch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Stefan Lautenbacher, Onur Güntürkün, Markus Hausmann (Hrsg.): Gehirn und Geschlecht: Neurowissenschaft des kleinen Unterschieds zwischen Frau und Mann. 1. Auflage. Springer, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-71627-3.

- Ruth Becker, Beate Kortendiek (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. Auflage. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-531-92041-2, doi:10.1007/978-3-531-92041-2.

- Doris Bischof-Köhler: Von Natur aus anders: Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede. 4. Auflage. Kohlhammer W., GmbH, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-17-021625-9.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Männer und Frauen fühlen anders mit. Abgerufen am 27. März 2019.

- Das unterscheidet Männer- und Frauenhirne wirklich. Abgerufen am 27. März 2019.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c R. A. Lippa: Gender, Nature, and Nurture. Hrsg.: Mahwah Lawrence Erlbaum Associates. 2. Auflage. New York 2006, LCCN 13-844279 (englisch).

- ↑ a b c d Diane F. Halpern: Sex Differences in Cognitive Abilities. 4. Auflage. Psychology Press, New York 2011, ISBN 978-1-84872-941-4 (englisch).

- ↑ A. Fausto-Sterling: Sex/Gender: Biology in a Social World. Hrsg.: Routledge. New York 2012 (englisch).

- ↑ S. S. Richardson: Sex Itself: The Search for Male and Female in the Human Genome Hardcover. Hrsg.: Chicago University Press. Chicago 2013 (englisch).

- ↑ J. B. Becker, K. J. Berkley, N. Geary, & E. Hampson: Sex Differences in the Brain: From Genes to Behavior. Hrsg.: Oxford University Press. New York 2007 (englisch).

- ↑ N. Helmuth: Hormones, Sex, and Society. Hrsg.: Praeger. New York 1994 (englisch).

- ↑ a b D. Symons: The evolution of human sexuality. Hrsg.: Oxford University Press. Oxford 1979 (englisch).

- ↑ M. Wilson, M. Daly: Sex, evolution and behavior. 1983 (englisch).

- ↑ B. Low: Why sex matters. Hrsg.: Princeton University Press. New York 2000 (englisch).

- ↑ a b D. C. Geary: Male, Female: The Evolution of Human Sex Differences. Hrsg.: American Psychological Association. Washington, D.C. 2009 (englisch).

- ↑ P. B. Gray: Evolution and Human Sexual Behavior. Hrsg.: Harvard University Press. Boston 2013 (englisch).

- ↑ L. Mealey: Sex differences. Hrsg.: Academic Press. New York 2000 (englisch).

- ↑ D. C. Geary: Male, Female: The Evolution of Human Sex Differences. Hrsg.: American Psychological Association. Washington, D.C. 2009 (englisch).

- ↑ D. M. Buss: Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind. Hrsg.: Brooks-Cole. Monterrey 2011 (englisch).

- ↑ Diane F. Halpern: Sex Differences in Cognitive Abilities, 4. Ausgabe, 2012, New York, Psychology Press, S. 2.

- ↑ Geoffrey Miller (2000). The Mating Mind. Anchor Books, a division of Random House, Inc. (First Anchor Books Edition, April 2001). New York

- ↑ Jessica Benjamin: Phantasie und Geschlecht. Studien über Idealisierung, Anerkennung und Differenz. Stroemfeld, Basel 1993, ISBN 3-86109-101-1, S. 16 ff.

- ↑ John Colapinto: As nature made him the boy who was raised as a Girl. Harper Perennial, New York 2006, ISBN 0-06-112056-1.

- ↑ Dr. Money And The Boy With No Penis. In: BBC Science & Nature – Horizon. BBC, abgerufen am 23. November 2015.

- ↑ H. Schneider, J. Pickel, G. Stalla: Typical female 2nd–4th finger length (2D:4D) ratios in male-to-female transsexuals—possible implications for prenatal androgen exposure. In: Psychoneuroendocrinology. 31. Jahrgang, Nr. 2, 2006, S. 265–269, doi:10.1016/j.psyneuen.2005.07.005, PMID 16140461.

- ↑ a b Marsha B. Liss: Patterns of toy play: An analysis of sex differences. In: Sex Roles. Band 7, Nr. 11, November 1981, S. 1143–1150, doi:10.1007/BF00287590.

- ↑ a b A. Chris Downs: Letters to santa claus: Elementary school-age children's sex-typed toy preferences in a natural setting. In: Sex Roles. Band 9, Nr. 2, Februar 1983, S. 159–163, doi:10.1007/BF00289620.

- ↑ a b c Sheri A. Berenbaum, Melissa Hines: Early Androgens Are Related to Childhood Sex-Typed Toy Preferences. In: Psychological Science. Band 3, Nr. 3, 1. Mai 1992, ISSN 0956-7976, S. 203–206, doi:10.1111/j.1467-9280.1992.tb00028.x.

- ↑ Beverly I. Fagot: The Influence of Sex of Child on Parental Reactions to Toddler Children. In: Child Development. Band 49, Nr. 2, 1978, S. 459–465, doi:10.2307/1128711, JSTOR:1128711.

- ↑ Melissa Hines, Jacqueline Davis: Sex hormones and children’s gender-typed toy play. In: Gender typing of children's toys: How early play experiences impact development. American Psychological Association, Washington 2018, ISBN 978-1-4338-2886-7, S. 97–120, doi:10.1037/0000077-006.

- ↑ Wang I. Wong, Vickie Pasterski, Peter C. Hindmarsh, Mitchell E. Geffner, Melissa Hines: Are There Parental Socialization Effects on the Sex-Typed Behavior of Individuals with Congenital Adrenal Hyperplasia? In: Archives of Sexual Behavior. Band 42, Nr. 3, 19. Juli 2012, ISSN 0004-0002, S. 381–391, doi:10.1007/s10508-012-9997-4.

- ↑ Gerianne M Alexander, Melissa Hines: Sex differences in response to children's toys in nonhuman primates (Cercopithecus aethiops sabaeus). In: Evolution and Human Behavior. Band 23, Nr. 6, 1. November 2002, ISSN 1090-5138, S. 467–479, doi:10.1016/S1090-5138(02)00107-1 (sciencedirect.com [abgerufen am 14. September 2019]).

- ↑ Sonya M. Kahlenberg, Richard W. Wrangham: Sex differences in chimpanzees' use of sticks as play objects resemble those of children. In: Current Biology. Band 20, Nr. 24, Dezember 2010, ISSN 0960-9822, S. R1067–R1068, doi:10.1016/j.cub.2010.11.024.

- ↑ Jürgen Döhl: Einlegeversuche mit einem Schimpansen. In: Zeitschrift für Tierpsychologie. Band 28, Nr. 3, 26. April 2010, ISSN 0044-3573, S. 297–317, doi:10.1111/j.1439-0310.1971.tb00820.x.

- ↑ a b c d Mary Beth Oliver, Janet Shibley Hyde: Gender Differences in Sexuality: A Meta-Analysis. In: Roy F. Baumeister (Hrsg.): Social Psychology and Human Sexuality: Essential Readings. Psychology Press, 2001, ISBN 1-84169-019-8, S. 29–43 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Wiebke Schuett, Tom Tregenza, Sasha R. X. Dull: Sexual selection and animal personality. In: Biological Reviews. 85. Jahrgang, Nr. 2, 19. August 2009, S. 217–246, doi:10.1111/j.1469-185X.2009.00101.x, PMID 19922534.

- ↑ David Michael Buss, David P. Schmitt: Evolutionary Psychology and Feminism. In: Sex Roles. 64. Jahrgang, Nr. 9–10, S. 768–787, doi:10.1007/s11199-011-9987-3.

- ↑ J. L. Petersen, Janet Shibley Hyde: A meta-analytic review of research on gender differences in sexuality, 1993–2007. In: Psychological Bulletin. 136. Jahrgang, Nr. 1, Januar 2010, S. 21–38, doi:10.1037/a0017504, PMID 20063924.

- ↑ Timothy Z. Keith, Matthew R. Reynolds, Puja G. Patel, Kristen P. Ridley: Sex differences in latent cognitive abilities ages 6 to 59: Evidence from the Woodcock–Johnson III tests of cognitive abilities. In: Intelligence. 36. Jahrgang, Nr. 6, 2008, S. 502–25, doi:10.1016/j.intell.2007.11.001.

- ↑ a b Anthony F. Jorm, Kaarin J. Anstey, Helen Christensen, Bryan Rodgers: Gender differences in cognitive abilities: The mediating role of health state and health Habits. In: Intelligence. 32. Jahrgang, 2004, S. 7–23, doi:10.1016/j.intell.2003.08.001.

- ↑ a b Ulric Neisser, Gwyneth Boodoo, Thomas J. Bouchard, Jr., A. Wade Boykin, Nathan Brody, Stephen J. Ceci, Diane F. Halpern, John C. Loehlin, Robert Perloff, Robert J. Sternberg, Susana Urbina: Intelligence: Knowns and Unknowns. In: American Psychologist. Band 51, Nr. 2, 1996, S. 77–101, doi:10.1037/0003-066X.51.2.77.

- ↑ a b Studies:

- Baron, Robert A., Deborah R. Richardson: Human Aggression: Perspectives in Social Psychology, Springer, 2004, ISBN 0-306-48434-X, 9780306484346

- D. J. Albert, M. L. Walsh, R. H. Jonik: Aggression in humans: What is its biological foundation? In: Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 17. Jahrgang, Nr. 4, 1993, S. 405–25, doi:10.1016/S0149-7634(05)80117-4, PMID 8309650.

- Emil F. Coccaro, Brendan Beresford, Philip Minar, Jon Kaskow, Thomas Geracioti: CSF testosterone: Relationship to aggression, impulsivity, and venturesomeness in adult males with personality disorder. In: Journal of Psychiatric Research. 41. Jahrgang, Nr. 6, 2007, S. 488–92, doi:10.1016/j.jpsychires.2006.04.009, PMID 16765987.

- John N. Constantino, Daniel Grosz, Paul Saenger, Donald W. Chandler, Reena Nandi, Felton J. Earls: Testosterone and Aggression in Children. In: Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 32. Jahrgang, Nr. 6, 1993, S. 1217–22, doi:10.1097/00004583-199311000-00015, PMID 8282667.

- ↑ Ian J. Deary, Paul Irwing, Geoff Der, Timothy C. Bates: Brother–sister differences in the g factor in intelligence: Analysis of full, opposite-sex siblings from the NLSY1979. In: Intelligence. 35. Jahrgang, Nr. 5, 2007, S. 451–6, doi:10.1016/j.intell.2006.09.003.

- ↑ a b c Richard E. Nisbet: Intelligence New Findings and Theoretical Developments. In: American Psychologist. 67. Jahrgang, Nr. 2, S. 130–159, doi:10.1037/a0026699.

- ↑ a b unknown. In: Women in Science and Mathematics. National Academy of Sciences, 1. Januar 2006 (nih.gov).

- ↑ a b c d e Cordelia Fine: Delusions of gender: how our minds, society, and neurosexism create difference. 2011, ISBN 978-0-393-06838-2.

- ↑ a b Rena Li: Why women see differently from the way men see? A review of sex differences in cognition and Sports. In: Journal of Sport and Health Science. 3. Jahrgang, Nr. 3, 1. September 2014, S. 155–162, doi:10.1016/j.jshs.2014.03.012, PMID 25520851, PMC 4266559 (freier Volltext).

- ↑ Mikkel Wallentin: Putative sex differences in verbal abilities and language cortex: A critical Review. In: Brain and Language. 108. Jahrgang, Nr. 3, 1. März 2009, S. 175–183, doi:10.1016/j.bandl.2008.07.001, PMID 18722007.

- ↑ a b c Lee Ellis: Sex differences: summarizing more than a century of scientific research, CRC Press, 2008

- ↑ Diane F. Halpern: Sex differences in cognitive abilities, Psychology Press, 2000

- ↑ a b Oliver Speck, Thomas Ernst, Jochen Braun, Christoph Koch Christoph, Eric Miller, Linda Chang: Gender differences in the functional organization of the brain for working memory. In: NeuroReport. 11. Jahrgang, Nr. 11, 2000, S. 2581–5, doi:10.1097/00001756-200008030-00046, PMID 10943726.

- ↑ Joan C. Chrisler, Donald R. McCreary: Handbook of gender research in psychology. Springer Science+Business Media, New York 2010, ISBN 978-1-4419-1464-4.

- ↑ a b c Marco Del Giudice: Gender Differences in Personality and Social Behavior. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2015, ISBN 978-0-08-097087-5, S. 750–756, doi:10.1016/B978-0-08-097086-8.25100-3 (researchgate.net [abgerufen am 5. Dezember 2015]).

- ↑ Christopher Barlett, Sarah M. Coyne: A meta-analysis of sex differences in cyber-bullying behavior: the moderating role of age. In: Aggressive Behavior. 40. Jahrgang, Nr. 5, 1. Oktober 2014, ISSN 1098-2337, S. 474–488, doi:10.1002/ab.21555, PMID 25098968.

- ↑ Marc Hillbrand, Nathaniel J. Pallone, The psychobiology of aggression: engines, measurement, control: Volume 21, Issues 3-4 of Journal of Offender Rehabilitation, Psychology Press, 1994

- ↑ David A. Puts: Beauty and the beast: Mechanisms of sexual selection in humans. In: Evolution and Human Behavior. 31. Jahrgang, Nr. 3, 2010, S. 157–175, doi:10.1016/j.evolhumbehav.2010.02.005.

- ↑ Melissa M. McDonald, Carlos David Navarrete, Mark Van Vugt: Evolution and the psychology of intergroup conflict: the male warrior hypothesis. In: Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences. 367. Jahrgang, Nr. 1589, 5. März 2012, ISSN 0962-8436, S. 670–679, doi:10.1098/rstb.2011.0301, PMID 22271783, PMC 3260849 (freier Volltext).

- ↑ Mark van Vugt: Gender Differences in Cooperation and Competition:The Male-Warrior Hypothesis. In: Psychological Science. 18. Jahrgang, Nr. 1, 2006, S. 19–23, doi:10.1111/j.1467-9280.2007.01842.x, PMID 17362372.

- ↑ a b c Facets of the Big Five

- ↑ a b c Gender differences in personality: a meta-Analysis. In: Psychological Bulletin. 1. November 1994.

- ↑ Paul Costa Jr., Antonio Terracciano, Robert R. McCrae: Gender differences in personality traits across cultures: Robust and surprising findings. In: Journal of Personality and Social Psychology. 81. Jahrgang, Nr. 2, 2001, S. 322–31, doi:10.1037/0022-3514.81.2.322, PMID 11519935.

- ↑ Sex differences in impulsivity: a meta-Analysis. In: Durham Research Online. 1. Januar 2011 (dur.ac.uk [PDF]).

- ↑ Men and Things, Women and People: A Meta-Analysis of Sex Differences in Interests. In: Psychological Bulletin.

- ↑ David P. Schmitt, Anu Realo, Martin Voracek: Why can't a man be more like a woman? Sex differences in Big Five personality traits across 55 cultures. In: Journal of Personality and Social Psychology. 94. Jahrgang, Nr. 1, 2008, S. 168–82, doi:10.1037/0022-3514.94.1.168, PMID 18179326.

- ↑ Marco Del Giudice, Tom Booth, Paul Irwing: The Distance Between Mars and Venus: Measuring Global Sex Differences in Personality. In: PLOS ONE. 7. Jahrgang, Nr. 1, 4. Januar 2012, ISSN 1932-6203, S. e29265, doi:10.1371/journal.pone.0029265, PMID 22238596, PMC 3251566 (freier Volltext), bibcode:2012PLoSO...729265D.

- ↑ R. Christie & F. Geis (1970) "Studies in Machiavellianism". NY: Academic Press.

- ↑ Gunnthorsdottir: Using the Machiavellianism instrument to predict trustworthiness in a bargaining game. In: Instrument.

- ↑ Grijalva: Gender differences in narcissism: A meta-analytic Review. In: Psychological Bulletin. (researchgate.net).

- ↑ Sex dependency of inhibitory control functions. In: Biol Sex Differ. 7. Jahrgang, 2016, S. 11, doi:10.1186/s13293-016-0065-y, PMID 26862388, PMC 4746892 (freier Volltext).

- ↑ Catharine P. Cross, Lee T. Copping and Anne Campbell. Sex differences in impulsivity: A meta-Analysis ( des vom 23. Juli 2018 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., PB 2009-0265-rrr 8/24/10.

- ↑ Jessica Weafer und Harriet de Wit: Sex differences in impulsive action and impulsive choice. In: Addictive behaviors. Band 39, Nummer 11, November 2014, S. 1573–1579, doi:10.1016/j.addbeh.2013.10.033, PMID 24286704, PMC 4012004 (freier Volltext) (Review).

- ↑ a b c Leonardo Christov-Moore, Elizabeth A. Simpson, Gino Coudé, Kristina Grigaityte, Marco Iacoboni, Pier Francesco Ferrari: Empathy: Gender effects in brain and behavior. In: Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 46. Jahrgang, 2014, S. 604–627, doi:10.1016/j.neubiorev.2014.09.001, PMID 25236781, PMC 5110041 (freier Volltext) – (researchgate.net).

- ↑ Judith A. Hall: Nonverbal sex differences. Communication accuracy and expressive style, 207 S., 1984, Johns Hopkins University Press.

- ↑ Judith A. Hall, Jason D. Carter & Terrence G. Horgan: Gender differences in nonverbal communication of emotion, S. 97-117 i A. H. Fischer (Hrsg.): Gender and emotion: social psychological perspectives, 2000, Cambridge University Press.

- ↑ Agneta H. Fischer & Anthony S. R. Manstead: The relation between gender and emotions in different cultures, S. 71-94 i A. H. Fischer (Hrsg.): Gender and emotion: social psychological perspectives, 2000, Cambridge University Press.

- ↑ Iivo Koirikivi: Measurement of affective empathy with Pictorial Empathy Test (PET). In: Digital Repository of the University of Helsinki. Department of Behavioral Sciences, April 2014, abgerufen am 21. November 2017.

- ↑ a b c d e P. M. Niedenthal, S. Kruth-Gruber, und F. Ric, Psychology and emotion In: Principles of Social Psychology series. New York, 2006, Psychology Press

- ↑ Ickes, W. (1997). Empathic accuracy. New York: The Guilford Press.

- ↑ Amanda Schaffer: The Sex Difference Evangelists. In: Slate. 2. Juli 2008.

- ↑ a b M. E. Kret, B. De Gelder: A review on sex differences in processing emotional Signals. In: Neuropsychologia. 50. Jahrgang, Nr. 7, 1. Juni 2012, S. 1211–1221, doi:10.1016/j.neuropsychologia.2011.12.022, PMID 22245006.

- ↑ Meta-analysis reveals adult female superiority in "Reading the Mind in the Eyes Test". In: ResearchGate. Abgerufen am 4. Dezember 2015.

- ↑ David C. Geary: Male, female: The evolution of human sex differences. Hrsg.: American Psychological Association. 1998, ISBN 1-55798-527-8.

- ↑ Leslie R. Brody, Gretchen Lovas, Deborah H. Hay: Gender differences in anger and fear as a function of situational context. In: Sex Roles. 32. Jahrgang, Nr. 1–2, 1995, S. 47–78, doi:10.1007/BF01544757.

- ↑ Hatfield, E., Cacioppo, J.T., & Rapson, R.L. (1994) Emotional contagion. New York: Cambridge University Press.

- ↑ ISBN 1-84169-402-9. New York: Psychology Press

- ↑ Wilson, Tracy V. "How Women Work" How Stuff Works. Accessed April 2, 2008.

- ↑ Michael D. Robinson, Joel T. Johnson, Stephanie A. Shields: The Gender Heuristic and the Database: Factors Affecting the Perception of Gender-Related Differences in the Experience and Display of Emotions. In: Basic and Applied Social Psychology. 20. Jahrgang, Nr. 3, 1998, S. 206–219, doi:10.1207/s15324834basp2003_3.

- ↑ Boys to men: emotional miseducation. Abgerufen am 12. Dezember 2020.

- ↑ Jamie Lawson Reeves: Women more likely than men to but emotion into motion ( vom 4. Juni 2011 im Internet Archive). Vanderbilt News. Accessed April 3, 2008.

- ↑ Samual Wood, Ellen Wood, Denise Boyd: World of Psychology, The (Fifth Edition), Allyn & Bacon, 2004

- ↑ a b Motluk, Alison. "Women's better emotional recall explained". NewScientist. July 22, 2002. Accessed April 2, 2008.

- ↑ T. Canli, J. E. Desmond, Z. Zhao, J. D. E. Gabrieli: Sex differences in the neural basis of emotional memories. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. 99. Jahrgang, Nr. 16, 2002, S. 10789–10794, doi:10.1073/pnas.162356599, PMID 12145327, PMC 125046 (freier Volltext), bibcode:2002PNAS...9910789C.

- ↑ Global Gender Gaps: Women Like Their Lives Better, Pew Research Center vom 29. Oktober 2003

- ↑ Archivierte Kopie ( des vom 14. Februar 2019 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ Sara Jaffee, Janet Shibley Hyde: Gender differences in moral orientation: A meta-Analysis. In: Psychological Bulletin. 126. Jahrgang, Nr. 5, 2000, S. 703–726, doi:10.1037/0033-2909.126.5.703 (researchgate.net).

- ↑ R. Friesdorf, P. Conway: Gender Differences in Responses to Moral Dilemmas: A Process Dissociation Analysis. In: Personality and Social Psychology Bulletin. 41. Jahrgang, Nr. 5, 2015, S. 696–713, doi:10.1177/0146167215575731 (researchgate.net).

- ↑ Di You, Yukiko Maeda: Gender Differences in Moral Sensitivity: A Meta-Analysis. In: Ethics & Behavior. 21. Jahrgang, Nr. 4, 2011, S. 263–282, doi:10.1080/10508422.2011.585591 (iit.edu).

- ↑ Sarah Rosenfield: A handbook for the study of mental health: Social contexts, theories, and systems. Hrsg.: Allan V. Horwitz, Teresa L. Scheid. Cambridge University Press, New York, Gender and mental health: Do women have more psychopathology, men more, or both the same (and why)?, S. 348–60 (englisch, apa.org).

- ↑ M. Afifi: Gender differences in mental health. In: Singapore Medical Journal. 48. Jahrgang, Nr. 5, 2007, S. 385–91.

- ↑ Evelyn Heinemann, Hans Hopf: Psychische Störungen in Kindheit und Jugend. Symptome, Psychodynamik, Fallbeispiele, psychoanalytische Therapie. Kohlhammer, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-17-020089-0, S. 139 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Hans-Ludwig Kröber u. a. (Hrsg.): Handbuch der forensischen Psychiatrie. Psychopathologische Grundlagen und Praxis der forensischen Psychiatrie im Strafrecht. Band 2. Steinkopff, Heidelberg 2012, ISBN 978-3-7985-1745-5, S. 129 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ David G. Myers: Psychologie. 2. Auflage. Springer, Berlin 2008, ISBN 978-3-540-79033-4, S. 789 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Bariş O. Yildirim, Jan J. L. Derksen: A review on the relationship between testosterone and life-course persistent antisocial behavior. In: Psychiatry Research. Band 200, Nr. 2–3, Dezember 2012, S. 984–1010, doi:10.1016/j.psychres.2012.07.044.

- ↑ Deutschlandfunk Kultur: Aggression ist Teil unseres Verhaltensrepertoires. Auf: deutschlandfunkkultur.de; abgerufen am 2. April 2021.

- ↑ N. Breslau: Gender differences in trauma and posttraumatic stress disorder. Abgerufen am 28. Juni 2012.

- ↑ Mary Seeman: Psychopathology in Women and Men: Focus on Female Hormones. Ehemals im (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 28. Juni 2012. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)

- ↑ Marc Potenza: Gender-Related Differences in the Characteristics of Problem Gamblers Using a Gambling Helpline. Abgerufen am 28. Juni 2012.

- ↑ Susan Nolen-Hoeksema: Sex differences in unipolar depression: Evidence and theory. In: Psychological Bulletin. 101. Jahrgang, Nr. 2, 1987, S. 259–82, doi:10.1037/0033-2909.101.2.259.

- ↑ Simon Baron-Cohen: The evolution of empathizing and systemizing: assortative mating of two strong systemizers and the cause of autism In: The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, Edited by Robin Dunbar and Louise Barret, Oxford University Press, 2007, Chapter 16

- ↑ Gabriel L. Schlomer: Parent–offspring conflict theory: An evolutionary framework for understanding conflict within human families. In: Psychological Review.

- ↑ Christopher Badcock: Battle of the sexes may set the brain. In: Nature.

- ↑ Robert C. King: A dictionary of genetics. Hrsg.: Oxford University Press. 8. Auflage. Oxford [u. a.] 2012, ISBN 978-0-19-976644-4.

- ↑ Conrad Zirkle: The discovery of sex-influenced, sex limited and sex-linked heredity. In: M. F. Ashley Montagu (Hrsg.) Studies in the history of science and learning offered in homage to George Sarton on the occasion of his sixtieth birthday. New York 1946, Schuman, S. 167–194.

- ↑ a b R. C. King, W. D. Stansfield & P. K. Mulligan: A dictionary of genetics, 2006, 7. Ausgabe, Oxford University Press.

- ↑ a b Tuck C. Ngun, Negar Ghahramani, Francisco J. Sánchez, Sven Bocklandt und Eric Vilain: Genes and brain sex differences. In: Progress in Brain Research.

- ↑ a b Margaret M. McCarthy: The Epigenetics of Sex Differences in the Brain. In: J. Neurosci. Band 29, 14. Oktober 2009, S. 12815–12823, doi:10.1523/JNEUROSCI.3331-09.2009, PMID 19828794, PMC 2788155 (freier Volltext).