Geschichte der Deutschen Zentrumspartei

Die Geschichte der Deutschen Zentrumspartei beginnt mit dem Jahr 1870, als sich katholische Abgeordnete im Preußischen Abgeordnetenhaus zu einer Fraktion zusammenschlossen. Die Zentrumspartei entwickelte sich zu einer Volkspartei für die Katholiken in ganz Deutschland. Sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik hatte sie erheblichen Einfluss auf die Politik. Sie stellte auch vier Mal den Reichskanzler. Im Jahr 1933, zu Beginn der Zeit des Nationalsozialismus, löste sich die Partei auf, nachdem sie mit der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz Hitler die benötigte Zwei-Drittel-Mehrheit ermöglichte und so maßgeblich zum Aufstieg Hitler beigetragen hat.

Im Jahr 1945 wurde sie wiedergegründet. Neben ihr bildete sich jedoch die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), eine breite Sammlung von liberalen, christdemokratischen und konservativen bis nationalistischen Politikern. Auch viele ehemalige Zentrumsmitglieder wie Konrad Adenauer schlossen sich der CDU an. Das neue Zentrum konnte nicht mehr an die Wahlergebnisse der Weimarer Republik anschließen. Dennoch war es von 1949 bis 1957 im Bundestag vertreten, nicht aber in der Bundesregierung.

Das Zentrum beteiligte sich an mehreren Landesregierungen. Als Letztes stellte es Abgeordnete bis 1959 im Landtag von Niedersachsen. In jenem Bundesland und in Nordrhein-Westfalen lagen die Hochburgen der Partei. In Bayern hatte sich schon 1920 die Bayerische Volkspartei vom Zentrum getrennt. Nach 1945 arbeitete das Zentrum mit der Bayernpartei zusammen, die neben der weitaus größeren Christlich-Sozialen Union existiert.

Die heutige Zentrumspartei wurde im Laufe der 1950er Jahre zu einer Kleinpartei. Sie nahm an einigen Bundestagswahlen erfolglos teil. Zusammenschlüsse mit gleichgesinnten Parteien gelangen ihr nicht, während sich christlich-fundamentalistische Gruppen wie die Christliche Mitte von ihr abspalteten. Durch den Übertritt des ehemaligen AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen im Juni 2022 war die Zentrumspartei mit einem Sitz im Europäischen Parlament vertreten.

Alter und Name

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Katholische Parteien oder Fraktionen hat es bereits vor 1870 in den Parlamenten der einzelnen deutschen Länder gegeben. Lange Zeit verstand man unter einer politischen Partei noch keine Mitgliedsorganisation mit ausgearbeitetem Programm, sondern eher einen Zusammenschluss von Abgeordneten und ihnen Gleichgesinnte. Moderne Parteien entwickelten sich erst ab den 1860er Jahren und danach, als das allgemeine Wahlrecht (für Männer) und staatliche Rahmenbedingungen eine stabile, dauerhafte Organisation erforderten.

Der Name Zentrum stammt daher, dass die Katholiken im Parlament zwischen den Liberalen auf der Linken und den Konservativen auf der Rechten saßen. Schon vor 1870 gab es katholische Fraktionen mit diesem Namen. Heute denkt man bei einer „zentristischen“ Partei allerdings allgemeiner an die politische Mitte, ohne dass damit eine konfessionelle Ausrichtung verbunden sein muss.

Die heutige Kleinpartei Zentrum nennt sich im Untertitel die „älteste Partei Deutschlands“, die immer noch bestehe. Dabei ist zu beachten, dass die heutige Partei eine Neugründung des Jahres 1945 ist. Die Partei von 1870 war zunächst noch keine Partei im heutigen Sinne und hatte sich außerdem 1933 aufgelöst. Anders als zum Beispiel bei der SPD gab es in der Zeit des Nationalsozialismus keinen Exilvorstand. Im Gegensatz zu anderen Parteien verwendet das heutige Zentrum jedoch den alten Namen von 1870. Die SPD kann ihre organisatorischen Wurzeln zwar auf den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein von 1863 zurückführen, trägt ihren heutigen Namen aber erst seit 1891. Als erste deutsche Partei gilt wiederum die Deutsche Fortschrittspartei von 1861, in deren Tradition die FDP steht.

Vorgeschichte und Kaiserreich

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Politischer Katholizismus in Deutschland

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Politisierung der katholischen Konfession dauerte lange und verlief nicht geradlinig. Der Reichsdeputationshauptschluss des Jahres 1803 bedeutete das Ende der geistlichen Fürstentümer und führte, wie auch allgemein die Französische Revolution, zu einer neuen Orientierung der deutschen Katholiken. Sie verstanden ihre Religion als Strukturelement für die Gesellschaft. Die deutsche Romantik und ihr Rückblick auf das Mittelalter trugen dazu bei.

Die Politisierung dieser Entwicklung wurde von einigen Faktoren entscheidend bestimmt. Einer von ihnen war die Ablösung der Aufklärungstheologie durch die ultramontane Bewegung (strikte Ausrichtung der katholischen Kirche auf Rom bis hin zum päpstlichen Unfehlbarkeitsdogma). Diese Entwicklung stieß auf erhebliches Misstrauen sowohl neo-absolutistischer deutscher Fürsten wie auch der religionskritischen Liberalen. Der Konflikt erreichte während des Mischehenstreits der 1830er Jahre einen ersten Höhepunkt. In dessen Verlauf kam es 1837 zur Verhaftung des Kölner Erzbischofs Clemens August Droste zu Vischering. Diese so genannten „Kölner Wirren“ lösten im katholischen Deutschland eine bislang unbekannte Protest- und Solidarisierungswelle aus.

Auf mittlere Sicht fand der Gegensatz des katholischen Deutschlands gegenüber dem autoritären Staat und dem Liberalismus gleichermaßen seinen politischen Niederschlag. Bereits in der Deutschen Nationalversammlung von 1848 bildete sich in der Frankfurter Paulskirche der Katholische Klub, der einen losen Zusammenschluss katholischer Abgeordneter darstellte. Er war eine Art interfraktionelle Vereinigung und nur auf Verteidigung der Rechte der Kirche gegenüber dem Staat eingestellt. Im Jahr 1852 bildete sich im Preußischen Landtag dann eine katholische Fraktion, die sich 1867 wieder auflöste: Im damaligen Verfassungskonflikt dominierten die konservativen und liberalen Abgeordneten. Auch in den Landtagen der restlichen deutschen Staaten wurden katholische Fraktionen oder fraktionsähnliche Vereinigungen gegründet. Ein Beispiel ist die Katholische Volkspartei in Baden von 1869.

Eine wichtige Rolle in der Phase, die zur Gründung der Zentrumspartei führen sollte, spielten die „Soester Konferenzen“, eine lose Diskussionsrunde um die Brüder Georg und Hermann von Mallinckrodt sowie um Alfred Hüffer, Freiherr Wilderich von Ketteler, Friedrich Wilhelm Weber und Eduard Klein. Das erste Treffen fand am 12. Januar 1864 in Soest statt, und es folgten in unregelmäßigen Abständen weitere Zusammenkünfte, bis 1866 der Deutsche Krieg ausbrach.

Der Sieg des protestantischen Preußens und das Hinausdrängen der österreichischen Schutzmacht der Katholiken im Reich bedeutete einen Rückschlag für den politischen Katholizismus in Deutschland. Gleichwohl war dieser inzwischen kein bloßes Anliegen einer kleinen, gebildeten Oberschicht mehr. Nicht zuletzt dank der massiven Unterstützung durch örtliche Geistliche begann er auch für die katholischen Wähler immer attraktiver zu werden. Für das katholische Sauerland etwa berichteten die Behörden in den 1860er Jahren von einem Vordringen der katholischen Bewegung.

Gründung 1870

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erst 1869, im Jahr vor den Neuwahlen zum preußischen Abgeordnetenhaus, bereitete man wieder die Gründung einer Partei vor. In Ahlen, Münster und Essen nahmen Versammlungen ein Programm an, das vor allem von Hermann von Mallinckrodt sowie Peter Reichensperger entworfen worden war. Es forderte die Unabhängigkeit kirchlicher Institutionen. Die Konfessionsschulen und die kirchliche Schulaufsicht sollten erhalten bleiben. Die Gründung eines deutschen Gesamtstaates sollte auf föderaler Basis erfolgen und den Gliedstaaten eine relativ große Unabhängigkeit eingeräumt werden.

Das Essener Programm (30. Juni 1870) forderte ansatzweise bereits eine Sozialpolitik: Der Staat solle darauf hinwirken, dass die sozialen Missstände beseitigt werden. Die Steuerlast sollte gerechter verteilt, der Militärhaushalt nicht erhöht werden.

Das Soester Programm vom 28. Oktober 1870 erlangte schließlich die größte Bedeutung unter den frühen Programmschriften, da auf seiner Basis die führenden Kräfte der Gründung in das preußische Abgeordnetenhaus gewählt wurden. Am 13. Dezember 1870 gründeten 48 Mitglieder des preußischen Abgeordnetenhauses die „Fraktion des Zentrums“, deren erster Vorsitzender Karl Friedrich von Savigny wurde. Daneben waren Peter Reichensperger und August Reichensperger, Hermann von Mallinckrodt, Ludwig Windthorst, Friedrich Wilhelm Weber und Philipp Ernst Maria Lieber von großem Einfluss, ebenso wie Eduard Müller[1] aus Berlin.

Opposition und Kulturkampf (1870–1880)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Wahl zum ersten Deutschen Reichstag am 3. März 1871 errang die Partei 18,6 Prozent der Stimmen und 63 Mandate. Damit bildete sie die zweitstärkste Fraktion nach der Nationalliberalen Partei. Viele liberale Abgeordnete verloren ihre Sitze und witterten eine unerlaubte Unterstützung des Zentrums durch die Geistlichkeit.

Das Zentrum nahm von Anfang an eine Oppositionsrolle im neuen Reich an. Es verstand sich als Vertretung einer konfessionellen Minderheit, nachdem Österreich dauerhaft nicht zum deutschen Bundesstaat gehören würde. Vertreter ethnischer Minderheiten im Reichstag waren häufig (etwa viele Polen und Elsaß-Lothringer) katholisch. Zum Teil schlossen sie sich der Zentrumsfraktion an. Die Sozialpolitik der Zentrumspartei stand im Gegensatz zur Wirtschaftspolitik der Liberalen, der sich damals auch Reichskanzler Bismarck angeschlossen hatte.

Kulturell entstand ein Konflikt mit den Liberalen und dem modernen Staat durch die Haltung der Kirche. Dazu trug der Syllabus errorum bei, in dem der Papst unter anderem den Liberalismus verurteilte. Auf dem Ersten Vatikanischen Konzil wurde die päpstliche Unfehlbarkeit verkündigt. Die Liberalen, aber auch Bismarck befürchteten einen Angriff auf die staatliche Souveränität.[2]

Bereits bei der Bundes- und Reichsgründung hatte Bismarck nicht nur mit Teilen der Konservativen, sondern auch der Liberalen zusammengearbeitet. Nun bemühten sie sich gemeinsam, den Einfluss des Papsttums und der katholischen Kirche in Deutschland zurückzudrängen. Den Vorwurf des Ultramontanismus (sich von einer Macht jenseits der Alpen leiten zu lassen) bezog man auch auf die Zentrumspartei. Während die Konservativen vor allem den ausländischen Einfluss bekämpften, sahen die Liberalen im Papsttum einen Hort der Reaktion.

So entstand der Kulturkampf im Reich und in Preußen: Man führte die Zivilehe ein, so dass die Bürger zur Eheschließung nicht mehr von einer Religionsgemeinschaft und ihren Regeln abhängig war. Es ging dabei auch um das Schulwesen und um die Frage, ob Geistliche im Gottesdienst politische Reden halten durften (Kanzelparagraph). Manche widerständige Geistliche wurden eingesperrt. Die Folge war nicht die beabsichtigte Schwächung des Zentrums, sondern ein engerer Zusammenschluss der Katholiken. Das Zentrum, von Bismarck als Reichsfeinde beschimpft, profilierte sich in der Oppositionsrolle.

In der Reichstagswahl 1874, auf dem Höhepunkt des Kulturkampfes, konnte das Zentrum seinen Stimmenanteil auf 28 Prozent ausbauen. Dieser Anteil sank in den folgenden Jahrzehnten zwar ab, doch errang das Zentrum bis zum Ende des Kaiserreichs stets zwischen 90 und 106 Mandaten im Reichstag.[3] In den kommenden Jahrzehnten wählten viele Katholiken das Zentrum, egal, ob sie ärmeren oder wohlhabenderen Schichten angehörten. Von 1881 bis 1912 stellte die Zentrumspartei die größte Reichstagsfraktion, bis sie von der SPD abgelöst wurde.

Stütze der Regierung (1880–1914)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Zusammenarbeit zwischen Bismarck und den Nationalliberalen endete um 1878. Er stützte sich nun verstärkt auf die Konservativen und suchte nach neuen Verbündeten. Wirtschaftlich schwenkte er vom Liberalismus über zum Protektionismus. Zur Abwehr der Forderungen der Sozialdemokratie, aber auch des Zentrums[4][5] begann Bismarck mit einer Sozialpolitik.

Das Zentrum näherte sich langsam Bismarcks Reichsleitung an, auch, weil von 1880 bis 1887 insgesamt fünf Milderungs- und Friedensgesetze zur Beilegung des Kulturkampfes verabschiedet wurden. Währenddessen bekämpfte Bismarck die Sozialdemokratie durch das Sozialistengesetz.

Seit der Entlassung Bismarcks 1890 und dem Tod des Parteivorsitzenden Ludwig Windthorst im Jahre 1891 trat der konfessionell-katholische Aspekt der Partei unter dem Parteivorsitzenden Ernst Lieber zugunsten eines noch stärker sozialpolitischen Engagements zurück. Insbesondere durch den 1890 gegründeten mitgliederstarken Volksverein für das katholische Deutschland entstand eine Organisation, die durch zahllose Aufklärungsvorträge und Broschüren sowie die sozialpolitische Arbeit der Volksvereinsbüros wesentlich dazu beitrug, dass die Zentrumspartei ein endgültig sozialpolitisches Profil erhielt und viele Arbeiter an sich binden konnte.

Unter Bismarcks Nachfolgern unterstützte das Zentrum die Regierungspolitik auf den wichtigen Feldern der Innen-, Außen-, Kolonial- und Flottenpolitik und hatte damit den Wandel von der Oppositions- zur De-facto-Regierungspartei vollzogen, wenngleich Katholiken weiterhin vielfach Bürger zweiter Klasse waren, denen der Zugang zu höheren Positionen verwehrt blieb, solange sie sich nicht öffentlich gegen das Zentrum aussprachen.

Während des wilhelminischen Kaiserreichs blieb das Zentrum auf den ersten Blick eine stabile politische Kraft. Es stellte 1895–1906 das Reichstagspräsidium (Freiherr Rudolf von Buol-Berenberg, seit 1898 Graf Franz von Ballestrem).[6] Schaut man genauer hin, gab es innerhalb der Partei erhebliche Konflikte. Dazu hat unter anderem beigetragen, dass mit dem faktischen Ende des Kulturkampfs ein zentrales einigendes Band verloren gegangen war. Insbesondere seit den 1890er Jahren entwickelten sich unterschiedliche Strömungen. Dazu zählt etwa ein konservativ-agrarischer Flügel, daneben gab es einen „populistischen“ Flügel vor allem getragen von Kleinbauern und Handwerkern, einen bürgerlichen Flügel sowie einen immer stärker werdenden Arbeiterflügel. Andere Gegensätze kamen hinzu, waren aber teilweise mit den sozialen Unterschieden verbunden. Während etwa an der „monarchistischen“ Grundhaltung der Partei insgesamt kein Zweifel bestehen kann, gab es doch gerade bei den Arbeitern und im populistischen Flügel beachtliche demokratische Tendenzen. Diese Konflikte wurden teilweise in den Regionen öffentlich ausgefochten. Nach dem Tod Peter Reichenspergers kam es beispielsweise in der Zentrumshochburg Sauerland über mehr als 10 Jahre bei den Reichstagswahlen zu einer Spaltung der Partei durch die Nominierung mehrerer Kandidaten.

Nach 1900 gewannen süddeutsche Demokraten gegenüber dem konservativ-aristokratischen Flügel Einfluss. Die Parteileitung teilten sich Peter Spahn und Adolf Gröber, Georg von Hertling und Karl Trimborn. 1905 wurde Georg Friedrich Dasbach als Parteivorsitzender abgelöst. Das Fehlen eines überragenden Politikers erleichterte den Aufstieg Matthias Erzbergers.[6]

Für die Partei wirkte sich auf Dauer auch die industrielle Entwicklung negativ aus. Auch wenn das katholische Milieu alles tat, um die Arbeiterwähler (auch politisch) zu binden, begann das Zentrum vor allem in den Großstädten und den Industriegebieten, einen Teil seines Wählerpotentials einzubüßen. Dabei spielten Säkularisierungstendenzen eine wichtige Rolle. Auf dem Land und in kleinen Städten war davon freilich noch nichts zu spüren. So stimmten etwa im Sauerland – trotz der Spaltung – stets an die 90 Prozent für das Zentrum. Die Stagnation auf hohem Niveau war einer der Gründe für Überlegungen, die Partei zu einer auch den Protestanten offenstehenden Volkspartei zu machen. Die Auseinandersetzungen darüber im so genannten Zentrumsstreit blieben letztlich ergebnislos, so dass die Partei auch weiterhin nur den katholischen Volksteil repräsentierte.

Eine Sondersituation stellte das Reichsland Elsaß-Lothringen dar. Auch wenn die Bevölkerung zu fast drei Viertel katholisch war, vertraten die dortigen katholischen Reichstagsabgeordneten autonomistische Positionen und schlossen sich nicht der Fraktion des Zentrums an. Erst 1906 wurde die Elsaß-Lothringische Zentrumspartei gegründet und wurde zur stärksten Partei des Reichslandes.

Die Zentrumspartei setzte sich gegen die Diskriminierung der polnischen Minderheit ein. Ihre Wahlbündnisse mit Polen trugen ihr und ihren Wählern den Vorwurf ein, „Verräter an der deutschen Sache“ (Octavio von Zedlitz-Neukirch) zu sein.[7] Die Zentrumspresse protestierte gegen diese Diffamierung: „Es heißt, den politischen Fanatismus und den Hohn auf gesunden Menschenverstand und natürliches Rechtsgefühl auf die Spitze treiben, zuerst durch eine ungerechte Behandlung eine Nationalität nahezu zur Verzweiflung zu bringen und dann diejenigen, die sich gegen eine solche wahrhaft undeutsche Politik wenden, als ‚Verräter‘ am Deutschtum zu beschimpfen.“[7]

Erster Weltkrieg und Novemberrevolution (1914–1919)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Während des Ersten Weltkriegs gingen die Parteien, auch das Zentrum, auf die Politik des Burgfriedens ein: Sie unterstützte (weiterhin) die Reichsleitung unter Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg und hielt sich mit Kritik zurück. Dies ging so weit, dass die Partei in einigen Regionen ihre Tätigkeit faktisch einstellte.

In der Zentrumspartei gab es jedoch unterschiedliche Strömungen und damit auch Einstellungen, die sich im Laufe des Krieges bemerkbar machten. Schon Ende 1914 gab es Proteste aus der Arbeitnehmerschaft heraus, der schwierigen Versorgungslage wegen. Die Parteiführung hielt sich zwar mit Forderungen nach Eroberungen zurück, konnte dies aber nicht in der gesamten Partei unterbinden.[8] Uneins war man sich auch in der Haltung zum Dreiklassenwahlrecht in Preußen und zur Parlamentarisierung im Reich, also ob der Reichstag künftig bestimmen soll, wer in der Regierung sitzt.

Im Juli 1917 wurde Reichskanzler Bethmann Hollweg entlassen und ein neuer Kanzler (Georg Michaelis) ohne Rücksprache mit den Parteien ernannt. Dies trug dazu bei, dass das Zentrum, die SPD und die linksliberale Fortschrittspartei den Interfraktionellen Ausschuss bildeten, eine Art Koalition. Teilweise beteiligte sich daran auch die Nationalliberale Partei. Der Ausschuss sorgte dafür, dass der Reichstag eine Friedensresolution annahm, die sich für einen Verständigungsfrieden einsetzte. Die spätere Weimarer Koalition zeichnete sich ab.

Die Parteien einigten sich auf den konservativen Zentrumspolitiker Georg von Hertling als neuen Reichskanzler. Obwohl er die Parlamentarisierung ablehnte, war er der erste Reichskanzler, der unmittelbar durch eine Koalitionsabsprache in sein Amt kam. Das Zentrum war danach im Kabinett des parteilosen Max von Baden vertreten (Oktober/November 1918). Damit hatte die Partei schon vor den Oktoberreformen zur Durchsetzung des Parlamentarismus beigetragen.

Die Gesamtpartei lehnte die darauffolgende Novemberrevolution ab, wenngleich in einigen Gemeinden Parteiführer tatsächlich in den Arbeiter- und Soldatenräten vertreten waren. Sie arbeitete aber letztlich mit dem Rat der Volksbeauftragten (einer SPD-USPD-Koalition) zusammen. In der Reihe der Staatssekretäre war sie mit Matthias Erzberger vertreten, der die Waffenstillstandsdelegation leitete. Das Zentrum unterstützte die Politik der SPD, bald eine verfassungsgebende Nationalversammlung einzuberufen. Insgesamt gingen die Meinungen in der Partei auseinander, ob eine Republik grundsätzlich erwünscht sei und wie diese aussehen sollte.

Weimarer Republik (1919–1933)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der Weimarer Republik nahm das Zentrum eine wichtige Rolle ein, da es im Parteiensystem eine bedeutende Stellung in der politischen Mitte hatte. Es war zwar grundsätzlich mit fast allen politischen Gruppierungen von der SPD bis zur DNVP koalitionsfähig, hatte damit aber stärker als zuvor das Problem, die innerparteilichen Gegensätze auszugleichen. Die Partei stimmte in der Weimarer Nationalversammlung der neuen (Weimarer) Reichsverfassung zu und beteiligte sich an fast allen Reichsregierungen. Ihr Mitglied Wilhelm Marx wurde der am längsten dienende Reichskanzler der Zeit. Im größten Gliedstaat Preußen, dem „Bollwerk der Demokratie“, gehörte das Zentrum ebenfalls der Regierung an und stellte kurzzeitig auch den Ministerpräsidenten.

Mit der Abtrennung Danzigs als Freie Stadt Danzig im Jahr 1920 entstand dort die Zentrumspartei der Freien Stadt Danzig, die bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten dort Regierungspartei war. Innerhalb Deutschlands löste ebenfalls 1920 die bereits 1918 gegründete Bayerische Volkspartei (BVP) aus Protest gegen die als zentralistisch empfundene Politik Matthias Erzbergers die Fraktionsgemeinschaft mit dem Zentrum auf.

Bei der Reichspräsidentenwahl 1925 trat Wilhelm Marx für das Zentrum an. Im ersten Wahlgang hatte der SPD-Kandidat zwar mehr Stimmen erhalten. Man ging aber davon aus, dass Marx insgesamt mehr Stimmen im bürgerlichen Lager erhalten würde. Doch im zweiten Wahlgang stellte die Rechte den ehemaligen Weltkriegsgeneral Paul von Hindenburg auf. Dieser gewann, auch mit Unterstützung von DVP und BVP, Parteien, die bereits mit dem Zentrum koaliert hatten.

Unter den Parteivorsitzenden Erzberger (am 26. August 1921 von Rechtsextremisten ermordet) und Marx war das Zentrum eine eindeutige Stütze der demokratischen Republik. Sie half beim Ausbau des Sozialstaates und setzte unter anderem die Arbeitslosenversicherung durch. Das Zentrum beteiligte sich auch am Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold: Die 1924 gegründete Schutzorganisation wurde ansonsten von der DDP und vor allem von der SPD getragen.

Als im August 1925 die Zentrumspartei erstmals in eine Koalition mit der DNVP (Kabinett Luther I) eintrat, zeigte sich eine tiefe Vertrauenskrise im Zentrum und Joseph Wirth trat aus Protest gegen diesen Rechtsschwenk aus der Reichstagsfraktion aus.[9] Um das Jahr 1928 rückte die Partei noch weiter nach rechts ins konservative und nationale Lager. Sichtbarstes Zeichen dafür war die Wahl des konservativen Geistlichen Ludwig Kaas zum Parteivorsitzenden in jenem Jahr. Kaas konnte sich gegen den führenden christlichen Gewerkschafter Adam Stegerwald durchsetzen. Christlich-national war ferner der neue Fraktionsführer im Reichstag orientiert, Heinrich Brüning (ab 1929).

Diese Veränderung war auch eine Reaktion auf den Ausgang der Reichstagswahl 1928. Nicht nur in den Großstädten, sondern vor allem im ländlichen und kleinstädtischen Bereich hatte die Partei erhebliche Stimmenanteile verloren. Manche in der Partei fanden, die Partei müsse sich wieder stärker an der Kirche orientieren, um sich bei Wahlen zu stabilisieren.

Die Zentrumspartei führte in der Folge der Reichstagswahlen einen Kampf gegen die KPD und die erstarkenden Nationalsozialisten. Die Ernennung Brünings zum ersten Reichskanzler eines Präsidialkabinetts markierte die endgültige Hinwendung des Zentrums zu einer konservativen Politik. Brüning verfolgte mit seiner Deflations- und Sparpolitik nicht nur das Ziel, den Reichshaushalt zu sanieren, sondern wollte auch den Siegermächten des Ersten Weltkriegs demonstrieren, dass das Deutsche Reich wirtschaftlich nicht mehr in der Lage war, die Reparationsverpflichtungen des Versailler Vertrages zu erfüllen, und eine Stundung oder gar Aufhebung der Zahlungen daher unumgänglich war. Es ist in der Forschung stark umstritten, wie sehr Brünings Politik zur Verarmung in Deutschland beigetragen hat.

Ende November 1931 wurden konkrete Umsturzpläne der hessischen NSDAP (Boxheimer Dokumente) bekannt. Brüning spielte jedoch den Vorfall herunter, um mögliche Koalitionen des Zentrums mit der NSDAP nicht zu verbauen.[10] Paul von Hindenburg verbot aus begründeter Furcht vor einem Staatsstreich am 13. April 1932, auf Initiative von Groener und Brüning hin, die nationalsozialistischen Organisationen SA und SS.[11] Das Verbot wurde jedoch bereits nach zwei Monaten wieder aufgehoben.

Der letzte Reichskanzler, der dem Zentrum angehört hatte, war Franz von Papen, der allerdings seit seinem Eintreten für Hindenburg in den Präsidentschaftswahlen 1925 zusammen mit dem rechtsnationalen Flügel in Opposition zur eigenen Partei stand. Durch seinen Austritt, den er zwei Tage nach seiner Ernennung zum Reichskanzler erklärte, kam er einem Parteiausschluss zuvor. Die Zentrumspartei bekämpfte in der Folge Papens „Kabinett der nationalen Konzentration“, das auch Kabinett der Barone genannt wurde.

Die Zahl der Parteimitglieder der Zentrumspartei ist kaum zu bestimmen, da es vielfältige Formen der Mitgliedschaft gab. Wie eine Studie über die Zentrumspartei in der Provinz Hannover zeigt, gab es dort Regionen, in denen es persönliche Einzelmitgliedschaft gab, aber auch Gemeinden, in denen durch die Zahlung eines Beitrags der gesamte Haushalt oder die ganze Familie als Parteiangehörige galten.

Reichskanzler Die nachfolgenden Politiker waren Reichskanzler sowie Mitglied des Zentrums, sei es vor ihrem Amtsantritt (von Papen).

| Bild | Name | Regierungszeit |

|---|---|---|

|

Georg von Hertling | 1. November 1917 bis 30. September 1918 |

|

Constantin Fehrenbach | 25. Juni 1920 bis 4. Mai 1921 |

|

Joseph Wirth | 10. Mai 1921 bis 22. Oktober 1921, 26. Oktober 1921 bis 14. November 1922 |

|

Wilhelm Marx | 30. November 1923 bis 26. Mai 1924, 3. Juni 1924 bis 15. Januar 1925, 17. Mai 1926 bis 17. Dezember 1926, 19. Januar 1927 bis 12. Juni 1928 |

|

Heinrich Brüning | 30. März 1930 bis 7. Oktober 1931, 9. Oktober 1931 bis 30. Mai 1932 |

|

Franz von Papen | 1. Juni 1932 bis 17. November 1932 (trat am 3. Juni 1932 aus der Zentrumspartei aus) |

Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Unter dem Eindruck der Verhaftungen der Reichstagsabgeordneten der KPD und der Drohungen gegen die Reichstagsabgeordneten der SPD und des Zentrums stimmte am 23. März 1933 die Fraktion des Zentrums im Reichstag nach vorheriger Abstimmung mit der NSDAP Hitlers Ermächtigungsgesetz zu und verhalf ihm damit formell (nach der Verhaftung der KPD-Abgeordneten) zur erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit.

Hitler hatte Kaas mündlich einige Versprechungen gemacht, um sich dessen Zustimmung zu sichern. So sicherte Hitler zu, die Rechte des Reichspräsidenten zu erhalten, Reichstag und Reichsrat fortbestehen zu lassen sowie Schulpolitik und das Verhältnis zwischen Staat und Religion nicht durch das Ermächtigungsgesetz regeln zu wollen. Vor allem aber die Hoffnung auf den Abschluss eines Reichskonkordats mit dem Vatikan hat die Meinung der Parteiführung stark beeinflusst.

Die Partei strebte eine geschlossene Übernahme in die Fraktion der NSDAP in Form einer Hospitanz an, was diese jedoch verwehrte.[12] Am 5. Mai 1933 gab der dauerhaft in Rom weilende Kaas den Parteivorsitz an Heinrich Brüning ab. Dieser taktierte zurückhaltend und wollte das Zentrum durch die Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit mit der NSDAP erhalten, musste jedoch bald erkennen, dass auch das Zentrum nicht zu halten war. Vor dem Abschluss des von Brüning kritisierten Reichskonkordats-Entwurfes vom 20. Mai 1933 von Ludwig Kaas[13] verlor die Partei den Rückhalt im Vatikan und sah sich Drohungen seitens der NSDAP und Verhaftungen führender Mitglieder gegenüber. Joseph Goebbels forderte am 28. Juni 1933 Brüning auf, „schleunigst seinen Laden zu schließen“, andernfalls werde man den „Experimenten“ dieser Partei nicht länger zusehen. Am 2. oder 3. Juli 1933 telefonierte Kaas, vom Vatikan aus, mit dem Zentrumspolitiker Joseph Joos und fragte ihn ungeduldig: „Habt ihr euch noch nicht aufgelöst?“[14] Der Nazi-Ideologe Alfred Rosenberg stufte Ende Juni die Partei als „Überbleibsel einer […] überwundenen Vergangenheit“ ein und erklärte die Auflösung für nötig „zum Wohle der Deutschen Nation“.[15]

Nachdem eine Mehrheit von Fraktionsabgeordneten im Reichstag und im Preußischen Landtag für eine Selbstauflösung votiert hatten – Brüning erwähnt unter ihnen Fritz Grass und Karl Hettlage –, löste sich die Partei am 5. Juli 1933 als letzte der so genannten bürgerlichen Parteien selbst auf. Am 20. Juli 1933 wurde schließlich das Reichskonkordat im Vatikan feierlich durch Pacelli und von Papen unterzeichnet. Der erfolgreiche Abschluss der Lateranverträge mit Mussolini hatte den Vatikan in der Ansicht bestärkt, dass ein Konkordat eine weit bessere Lösung für die Beziehungen mit Hitler sei, als dass man sich auf katholische politische Parteien verlasse.[14]

Während der NS-Diktatur wurden zahllose Zentrumspolitiker diskriminiert, inhaftiert und in Konzentrationslagern umgebracht. Die Verfolgung von Zentrumspolitikern erstreckte sich von hohen Funktionären bis zu einfachen Mitgliedern der Zentrumspartei.

Schon 1933 kamen Zentrumsleute ins Konzentrationslager Osthofen. Die NS-Diktatur sah in der katholischen Kirche und ihrer politischen Repräsentanz eine Gefahr; denn vor der Machtergreifung waren Mitglieder der NSDAP durch die katholischen Bischöfe von den Sakramenten ausgeschlossen worden. Die katholische Kirche hatte den Katholiken ausdrücklich verboten, die NSDAP zu unterstützen oder zu wählen.

Im Laufe des Jahres 1935 setzte sich in der katholischen Kirche die Einsicht durch, dass der mit dem Konkordat unternommene Versuch, die katholische Kirche und die deutschen Katholiken zu schützen, gescheitert war. In der Folge wurden mehr Katholiken und auch ehemalige Zentrumsmitglieder zu Aktivisten, die sich dem nationalsozialistischen System widersetzten.[16]

In der Folge des Attentats vom 20. Juli 1944 wurden während der Aktion Gitter noch mehr Mitglieder des ehemaligen Zentrums Ziele nationalsozialistischer Verfolgung.[17] So wurde auch der ehemalige Zentrumspolitiker Franz von Galen – Bruder des katholischen Bischofs und NS-Gegners Clemens August Graf von Galen – in ein KZ verschleppt.

Nachkriegszeit (1945–1959)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Neugründung und Zeit im Bundestag

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach dem Krieg wurde das Zentrum wiedergegründet. Das lag einerseits daran, dass manche ehemalige Zentrumsleute sich nicht der neuen, überkonfessionellen CDU anschließen wollten. Andererseits empfand man die Wirtschafts- und Sozialpolitik der CDU als zu wirtschaftsfreundlich. Das Zentrum der jungen Bundesrepublik war nämlich durch ehemalige linke Zentrums-Mitglieder aus der Weimarer Republik dominiert.[18] Die Zentrumspartei sprach sich gegen die Wirtschaftsreformen von Ludwig Erhard aus und unterstrich die „Notwendigkeit einer vom Staat planvoll gelenkten Wirtschaft“.[19] Die Bundestagsabgeordneten und die Parteispitze des Zentrums sprachen sich im zweiten Bundestag gegen „jede Art von Remilitarisierung“ aus.[20] In der Kulturpolitik war sie wiederum weniger liberal als die CDU, sondern stark konfessionell ausgerichtet.

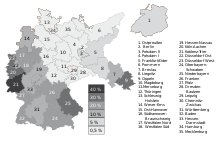

Das Zentrum hatte aber seine Funktion als christlich-katholische Volkspartei verloren, da die CDU konzeptionell eine gemeinsame Partei beider großen Konfessionen war. Das Zentrum hatte nur zeitweise regionale Hochburgen, vor allem in Nordrhein-Westfalen und im Emsland (Niedersachsen). Besonders die katholischen Bischöfe Conrad Gröber und Joseph Frings bevorzugten eine christliche Partei beider Konfessionen und unterstützten die Zentrumspartei schließlich nicht mehr.

Zwei Abgeordnete der Zentrumspartei gehörten dem Parlamentarischen Rat (1948/49) an. Zur Bundestagswahl 1949 schlossen CDU und Zentrum ein Abkommen, in dem sie versicherten, die andere Seite nicht als „kulturell unzuverlässig“ zu bezeichnen.[21] Im 1. Deutschen Bundestag waren zehn Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen vertreten, weil damals die Fünfprozenthürde nur länderweise galt. Bei der Bundestagswahl 1953 verzichtete die CDU darauf, im Wahlkreis Oberhausen einen Direktkandidaten aufzustellen, und unterstützte das Zentrum. Da damals ein Grundmandat ausreichte, um die Fünfprozenthürde außer Kraft zu setzen, zogen in den zweiten Bundestag drei Abgeordnete für die Zentrumspartei ein, wovon einer allerdings der CDU-Abgeordnete war, der auf das Direktmandat verzichtet hatte. Die Partei stellte damit zwei Abgeordnete. Konrad Adenauer bot ihr an, die beiden in die Regierungskoalition aufzunehmen; die Zentrumspartei lehnte dies ab.

Im Auftrag des Parteivorstandes versuchte Helmut Bertram um 1955, ein Bündnis verschiedener christlicher Kleinparteien zu bilden. Bei der Bundestagswahl 1957 würde man enttäuschten CDU/CSU-Wählern eine Alternative bieten können. Dafür gewann er jedoch nur die Bayernpartei und die Deutsch-Hannoversche Partei, eine Abspaltung der Deutschen Partei. Man kandidierte unter demselben Namen, den man bereits für die Bundestagsfraktion verwendet hatte, Föderalistische Union. Allerdings trat man nur in Nordrhein-Westfalen (Zentrum), Niedersachsen (Zentrum/DHP) und Bayern (BP) an. Bundesweit kam das Bündnis nur auf 0,9 Prozent.

Die Partei in den Ländern

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rudolf Amelunxen vom Zentrum war von 1945 bis 1947 erster Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Dazu hatte ihn die britische Besatzungsmacht eingesetzt. Mitte 1947 wurde der Christdemokrat Karl Arnold neuer Ministerpräsident. An seinen Kabinetten war auch das Zentrum beteiligt, auch nach der Phase der Allparteienregierungen.

Die CDU NRW wollte sich das Zentrum als Koalitionspartner erhalten und unterstützte es bei der Landtagswahl 1954. Im Wahlkreis 62 (Essen-Borbeck-Karnap) verzichtete Arnolds Partei auf einen eigenen Kandidaten zugunsten des Zentrums. So konnte das Zentrum auch ohne Erreichen der 5-Prozent-Hürde in den Landtag einziehen. Das Zentrum erhielt 4,0 Prozent der Stimmen und stellte neun Abgeordnete.

Im Jahr 1956 entstand in der Bundespolitik ein Konflikt zwischen Bundeskanzler Adenauer und der FDP. Adenauer drohte damit, ein Mehrheitswahlrecht einzuführen. Darum verließ die FDP die Regierung in NRW. Zusammen mit dem Zentrum wählte sie den SPD-Politiker Fritz Steinhoff zum neuen Ministerpräsidenten. Adenauer hatte nun im Bundesrat keine Mehrheit mehr für eine Wahlrechtsreform.

Doch bei der Landtagswahl am 6. Juli 1958 kam die CDU NRW auf 50,5 Prozent der Stimmen (plus 9,2 Prozentpunkte); das Zentrum sackte ab auf 1,1 Prozent. Damit endete für das nordrhein-westfälische Zentrum die Regierungsbeteiligung und die Vertretung im Parlament.

In Niedersachsen stützte die Zentrumspartei sich stark auf die ländliche Unterschicht der Heuerleute, die schon früher die Partei gewählt hatten. Diese Schicht verschwand aber mit der Zeit. Bei den Wahlen 1959 kam die Partei auf nur noch 0,03 Prozent der Stimmen. Damit gab es auch in diesem Landtag keine Zentrumsabgeordneten mehr.

Im Saarland waren unter französischer Herrschaft „prodeutsche“ Parteien wie das Zentrum zunächst nicht zugelassen. Das änderte sich nach der Volksabstimmung vom Oktober 1955, bei der die Abstimmenden sich für einen Beitritt zur Bundesrepublik entschieden. So ging das Zentrum 1956 mit der Christlichen Volkspartei des Saarlandes zur Christlichen Volkspartei (CVP) zusammen. Doch die CVP schloss sich dann der CDU an, und die Verschmelzung mit dem Zentrum wurde im April 1957 wieder aufgelöst.

Später bildete sich eine Abspaltung der CVP, die Saarländische Volkspartei. Sie vereinte sich mit dem Zentrum im Jahr 1965 zu einer neuen CVP. Bei der Bundestagswahl 1965 erreichte diese CVP 0,1 Prozent der Stimmen, worauf das Zentrum die Partei wieder verließ.

Das Zentrum als Kleinpartei (seit 1959)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zur Bundestagswahl 1969 trat das Zentrum wieder alleine an und erreichte mit 15.933 Wählern einen Wähleranteil von 0,05 Prozent. Zur ersten Europawahl 1979 kandidierte die Partei bundesweit und errang 31.367 Stimmen (0,11 Prozent). Bei der Europawahl 1984 erhielt sie 93.921 Stimmen bzw. 0,38 Prozent. 1987 trat sie erstmals seit 1969 wieder zu einer Bundestagswahl an und erhielt 19.035 Wählerstimmen (0,05 Prozent).

In den 1980er-Jahren kam es zu zwei Abspaltungen vom Zentrum. Eine Gruppe um Josef Ripsam verließ die Partei 1985 als Christliche Partei für das Leben (CPL). Sie bildete mit weiteren Zentrumsmitgliedern, die die Partei 1987 verließen, die Christliche Liga – Die Partei für das Leben (LIGA). Diese ging 1995 in der Christlichen Partei Deutschlands auf, welche sich 2002 wieder der Zentrumspartei anschloss.

Die Bundesvorsitzende Adelgunde Mertensacker wurde 1987 nicht wiedergewählt und verließ das Zentrum mit dem christlich-fundamentalistischen Flügel. Als Christliche Mitte nahm die Gruppe an mehreren Wahlen (erfolglos) teil. Im Jahr 2016 verzichtete sie auf den Parteienstatus.

Das Zentrum konzentrierte sich in den 1980er und 1990er Jahren auf die Kommunalpolitik in seiner demokratisch-sozialen Nachkriegstradition. Christliche Grundlagen spielten, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. 1989 zur dritten Europawahl sank das Wahlergebnis wieder auf 41.190 Stimmen oder 0,15 Prozent. Daraufhin trat das Zentrum bei der nächsten Bundestagswahl 1990 nicht an. Zur Wahl des 13. Bundestages 1994 wählten 3757 Wähler mit ihrer Zweitstimme das Zentrum. Bei der Bundestagswahl 1998 trat das Zentrum nur mit Direktkandidaten an. Auch bei der Europawahl im folgenden Jahr erreichte das Zentrum mit 7.080 Stimmen nur einen sehr geringen Zuspruch von 0,03 Prozent.

Von Ende 2006 bis zum 29. Oktober 2007 gab es konkrete Gespräche über eine Fusion mit der Partei Bibeltreuer Christen (PBC) unter einem neuen gemeinsamen Namen.[22] Diese Gespräche wurden jedoch durch einen Beschluss des Bundesvorstandes der Zentrumspartei beendet.[23] Auch in der PBC lehnten manche Mitglieder ein Zusammengehen mit einer anderen Partei ab. Vor allem wollte man den Parteinamen und die Wahlkampfstrategie beibehalten.[24]

Zur Hamburger Bürgerschaftswahl im Februar 2008 trat die Zentrumspartei unter der Führung von Politikern an, die vorher der CDU, der STATT-Partei bzw. der rechtspopulistischen Schill-Partei angehört hatten. Darunter war der ehemalige Innensenator Dirk Nockemann. Der ehemaligen Fernsehmoderatorin Eva Herman wurde eine Kandidatur angeboten.[25] Erreicht wurden 0,1 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Von 2009 bis 2011 war umstritten, ob Alois Degler[26] oder Gerhard Woitzik[27] Vorsitzender der Partei war. Schließlich wurde für den 19. Februar 2011 ein Bundesparteitag angesetzt,[28] in dessen Rahmen auch die Wahl eines neuen Bundesvorstandes erfolgte: Gerhard Woitzik wurde zum neuen Bundesparteivorsitzenden, Alois Degler zu seinem 2. Stellvertreter gewählt. Ewald Jaksch verließ empört den Parteitag und organisierte eine parallele Sitzung, auf der er sich von einigen Getreuen mit zwölf Stimmen zum Vorsitzenden wählen ließ.[29] Im Februar 2012 erklärte das Landgericht Düsseldorf die Wahl Jakschs für ungültig.[30]

Im Jahr 2017 erreichte das Zentrum bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 0,04 Prozent. Kandidaturen zur Bundestagswahl 2017 und zur Europawahl 2019 scheiterten, weil die Partei nicht genug Unterschriften zur Unterstützung der Kandidatur sammeln konnte.

An der Bundestagswahl 2021 nahm das Zentrum nicht teil, da die Partei sechs Jahre in Folge keinen Rechenschaftsbericht vorlegen konnte, der den gesetzlichen Anforderungen genügte.[31] Im Januar 2022 nahm das Zentrum den ehemaligen AfD-Abgeordneten Uwe Witt als Mitglied auf. Der Schleswig-Holsteiner hatte die AfD verlassen, da sie nicht genug gegen den Rechtsextremismus getan habe und weil er eine „christliche und menschengerechte Politik“ betreiben wolle.[32] Die Zentrumspartei betonte, dass die Aufnahme Witts eine Einzelfallentscheidung sei. Man werde künftige Mitgliedsanträge von ehemaligen AfD-Politikern genau prüfen, damit sich der ideologische Kurs der Partei nicht ändert.[33] Die Süddeutsche nannte zu diesem Anlass das Zentrum ein „Relikt der Bismarck-Zeit“. Die „Splitterpartei“ mit kleinen Hochburgen im Paderborner und Münsterland habe nur noch wenig mit der Partei von früher zu tun.[34] Witt trat im August 2022 wieder aus der Zentrumspartei aus.[35]

Im Juni 2022 trat der ehemalige AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen der Zentrumspartei bei.[36][37] Dadurch war sie bis zu Meuthens erneutem Austritt im September 2023 erstmals im Europäischen Parlament vertreten.[38]

Parteivorsitzende (1920–1933, ab 1945)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Weimarer Republik (1919–1933) | |||

|---|---|---|---|

| Foto | Name (Lebensdaten) | Jahre | Anmerkungen |

|

Karl Trimborn (1854–1921) | 1920/1921 | |

|

Wilhelm Marx (1863–1946) | 1922–1928 | |

|

Ludwig Kaas (1881–1952) | 1928–1933 | |

|

Heinrich Brüning (1885–1970) | 1933 | |

| Nachkriegszeit und Bundesrepublik (seit 1945) | |||

| Wilhelm Hamacher (1883–1951) | 1945/1946 | ||

| Johannes Brockmann (1888–1975) | 1946–1948 | ||

|

Carl Spiecker (1888–1953) | 1948–1949 | |

| Fritz Stricker (1897–1949) | 1949 | ||

|

Helene Wessel (1898–1969) | 1949–1952 | |

| Johannes Brockmann | 1953–1969 | ||

| Gerhard Ribbeheger (1918–2007) | 1969–1974 | ||

| Gerhard Woitzik (1927–2023) | 1974–1986 | ||

| Adelgunde Mertensacker (1940–2013) | 1986–1987 | ||

| Gerhard Ribbeheger | 1987–1996 | ||

| Gerhard Woitzik | 1996–2009 | ||

| Alois Degler (geb. 1949) oder Gerhard Woitzik | 2009–2011 | umstritten | |

| Gerhard Woitzik | 2011–2021 | ||

| Klaus Brall | 2021–2022 | ||

| Christian Otte | seit 2022 | ||

Fraktionsvorsitzende (1871–1933, 1949–1953)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach der Märzwahl 1871 bildete sich im Reichstag eine Zentrumsfraktion. Eine solche gab es auch in allen folgenden Reichstagen bis 1933 sowie in der Nationalversammlung 1919/1920.[39]

Von 1949 bis 1951 bildete das Zentrum eine eigenständige Bundestagsfraktion. Von 1951 bis 1953 bestand unter der Bezeichnung Föderalistische Union eine Fraktionsgemeinschaft des Zentrums mit der Bayernpartei. Der Fraktionsgemeinschaft schloss sich am 24. Januar 1952 auch Hermann Clausen an, der einzige Abgeordnete des SSW. Von 1953 bis 1957 war das Zentrum nur mehr mit drei Abgeordneten im Bundestag vertreten. Seit 1957 stellte die Partei – bis auf eine kurze Ausnahme im Jahr 2022 – keine Bundestagsmandate mehr.

| Reichstag im Kaiserreich (1871–1918) | |||

|---|---|---|---|

| Name (Lebensdaten) | Dauer | Anmerkungen | |

|

Karl Friedrich von Savigny | 1871–1875 | |

|

Georg Arbogast von und zu Franckenstein | 1875–1890 | |

|

Franz von Ballestrem | 1890–1893 | |

|

Alfred von Hompesch | 1893–1909 | |

|

Georg Freiherr von Hertling | 1909–1912 | später Reichskanzler (1917/1918) |

|

Peter Spahn | 1912–1917 | |

|

Adolf Gröber | 1917–1919 | |

| Nationalversammlung und Weimarer Reichstag (1919/1920–1933) | |||

|

Karl Trimborn | 1919–1921 | |

|

Wilhelm Marx | 1921–1923 | später Reichskanzler |

|

Constantin Fehrenbach | 1923–1926 | |

|

Wilhelm Marx | 1926 | |

|

Theodor von Guérard | 1926–1928 | |

|

Adam Stegerwald | 1928–1929 | |

|

Heinrich Brüning | 1929–1930 | |

|

Thomas Eßer | 1930–1931 | geschäftsführender stellvertretender Vorsitzender |

|

Ludwig Perlitius | 1931–1933 | |

| Deutscher Bundestag (ab 1949) | |||

|

Helene Wessel | 1949–1951 | |

| Hugo Decker | 1951–1953 | Mitglied der Bayernpartei | |

|

Helene Wessel | 1951–1952 | verließ die Partei zugunsten der GVP |

| Otto Pannenbecker | 1952–1953 | ||

Wahlergebnisse

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wahlergebnisse im Deutschen Kaiserreich

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

| Stimmenanteil und Zahl der Sitze des Zentrums bei den Reichstagswahlen 1871–1912 | ||

|---|---|---|

| Jahr | Stimmenanteil | Sitze |

| 1871 | 18,6 % | 63 |

| 1874 | 27,9 % | 91 |

| 1877 | 24,8 % | 93 |

| 1878 | 23,1 % | 94 |

| 1881 | 23,2 % | 100 |

| 1884 | 22,6 % | 99 |

| 1887 | 20,1 % | 98 |

| 1890 | 18,6 % | 106 |

| 1893 | 19,1 % | 96 |

| 1898 | 18,8 % | 102 |

| 1903 | 19,8 % | 100 |

| 1907 | 19,4 % | 105 |

| 1912 | 16,4 % | 91 |

Wahlergebnisse in der Weimarer Republik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

| Stimmenanteil und Zahl der Sitze des Zentrums bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919 und den Reichstagswahlen 1920–1933 | ||

|---|---|---|

| Jahr | Stimmenanteil | Sitze |

| 1919 | 19,7 % | 91 |

| 1920 | 13,6 % | 64 |

| Mai 1924 | 13,4 % | 65 |

| Dezember 1924 | 13,6 % | 69 |

| 1928 | 12,1 % | 61 |

| 1930 | 11,8 % | 68 |

| Juli 1932 | 12,4 % | 75 |

| November 1932 | 11,9 % | 70 |

| März 1933 | 11,3 % | 73 |

Wahlergebnisse nach 1945

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

| Bundestagswahlergebnisse[40] | |||

|---|---|---|---|

| Jahr | Stimmenanzahl | Stimmenanteil | Sitze |

| 1949 | 727.505 | 3,1 % | 10 |

| 1953 | 217.078 | 0,8 % | 3 |

| 1957* | 254.322 | 0,9 % | 0 |

| 1965** | 19.832 | 0,1 % | 0 |

| 1969 | 15.933 | 0,0 % | 0 |

| 1987 | 19.035 | 0,1 % | 0 |

| 1994 | 3.757 | 0,0 % | 0 |

| 1998 | 2.076 | 0,0 % | 0 |

| 2002 | 3.127 | 0,0 % | 0 |

| 2005 | 4.010 | 0,0 % | 0 |

| 2009 | 6.087 | 0,0 % | 0 |

*) Gesamtstimmen für Föderalistische Union (FU), davon in Nordrhein-Westfalen 72.563 = 0,2 Prozent, in Niedersachsen 13.549 = 0,0 Prozent

**) Gesamtstimmen für Christliche Volkspartei (CVP)

Angegeben sind nur die Jahre, in denen das Zentrum für die Bundestagswahlen kandidierte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg trat das Zentrum in einigen der westdeutschen Bundesländer zur Landtagswahl an, am häufigsten in Nordrhein-Westfalen, wo ihr in den Jahren 1947, 1950 und 1954 auch der Einzug in den Landtag gelang. In den ostdeutschen Bundesländern und in Bayern, Berlin, Bremen, Hessen und dem Saarland nahm die Partei an keiner Landtagswahl teil.[41] Die folgende Tabelle berücksichtigt lediglich die Landtags- bzw. Bürgerschaftswahlen, zu denen die Zentrumspartei angetreten ist.

|

|

* Nur Direktkandidaten

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Europawahlergebnisse[42] | |||

|---|---|---|---|

| Jahr | Stimmenanzahl | Stimmenanteil | Sitze |

| 1979 | 31.367 | 0,1 % | 0 |

| 1984 | 93.921 | 0,4 % | 0 |

| 1989 | 41.190 | 0,1 % | 0 |

| 1999 | 7.080 | 0,0 % | 0 |

| 2004 | 26.803 | 0,1 % | 0 |

Im Jahr 1994 und seit 2009 trat das Zentrum nicht zu den Europawahlen an.

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Quellen, Erinnerungen und Materialien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Herbert Lepper: Volk, Kirche und Vaterland. Wahlaufrufe, Aufrufe, Satzungen und Statuten des Zentrums. 1870–1933. Eine Quellensammlung zur Geschichte insbesondere der Rheinischen und Westfälischen Zentrumspartei. Düsseldorf 1998.

- August Leugers-Scherzberg, Wilfried Loth (Bearbeiter): Die Zentrumsfraktion in der verfassunggebenden Preußischen Landesversammlung. Sitzungsprotokolle (= Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 3. Reihe, Band 8). Düsseldorf 1994.

Monografien und Sammelbände

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Hans-Georg Aschoff: Welfische Bewegung und politischer Katholizismus 1866–1918. Die Deutsch-hannoversche Partei und das Zentrum in der Provinz Hannover während des Kaiserreichs (= Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 83). Düsseldorf 1987.

- Karl Bachem: Vorgeschichte, Geschichte und Politik der Deutschen Zentrumspartei. Köln 1932 (9 Bände).

- Winfried Becker (Hrsg.): Die Minderheit als Mitte. Die Deutsche Zentrumspartei in der Innenpolitik des Reiches 1871–1933 (= Beiträge zur Katholizismusforschung, Reihe B: Abhandlungen). Paderborn/München/Wien/Zürich 1986.

- David Blackbourn: Class, Religion und Local Politics in Wilhelmine Germany. The Centre Party in Württemberg before 1914 (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte. Beiheft 9). Wiesbaden 1980.

- Bernd Haunfelder: Reichstagsabgeordnete der Deutschen Zentrumspartei 1871–1933. Biographisches Handbuch und historische Photographien (= Photodokumente zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Band 4). Droste, Düsseldorf 1999, ISBN 3-7700-5223-4.

- Herbert Hömig: Das preußische Zentrum in der Weimarer Republik (= Veröffentlichung der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen. Band 28). Mainz 1979.

- Johannes Horstmann (Hrsg.): Die Verschränkung von Innen-, Konfessions- und Kolonialpolitik im Deutschen Reich vor 1914 (= Veröffentlichungen der Katholischen Akademie, Akademie-Vorträge. Band 29). Schwerte 1987.

- Guido Hoyer: Nichtetablierte christliche Parteien: Deutsche Zentrumspartei, Christliche Mitte, Christliche Partei Deutschlands und Partei Bibeltreuer Christen im Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland. Lang, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-631-38203-0.

- Heinz Hürten: Deutsche Katholiken 1918–1945. Paderborn 1992.

- Detlev Junker: Die deutsche Zentrumspartei und Hitler 1932/33. Ein Beitrag zur Problematik des politischen Katholizismus in Deutschland (= Stuttgarter Beiträge zur Geschichte und Politik, Band 4). Stuttgart 1969.

- Helmut Lensing: Die Wahlen zum Reichstag und zum Preußischen Abgeordnetenhaus im Emsland und in der Grafschaft Bentheim 1867 bis 1918 – Parteiensystem und politische Auseinandersetzung im Wahlkreis Ludwig Windthorsts während des Kaiserreichs (= Emsland/Bentheim. Beiträge zur Geschichte, Band 15). Sögel 1999.

- Andreas Linsenmann, Markus Raasch (Hrsg.): Die Zentrumspartei im Kaiserreich. Bilanz und Perspektiven. Aschendorff, Münster 2015, ISBN 978-3-402-13135-0.

- Karl-Egon Lönne: Politischer Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert (= Neue Historische Bibliothek). Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-518-11264-3.

- Ellen Lovell Evans: The German Center Party 1870–1933. A Study in Political Catholicism. Carbondale/Edvardsville 1981.

- Wilfried Loth: Katholiken im Kaiserreich. Der politische Katholizismus in der Krise des wilhelminischen Deutschland. Düsseldorf 1984.

- Uwe Mazura: Zentrumspartei und Judenfrage 1870/71–1933. Verfassungsstaat und Minderheitenschutz (= Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Band 62). Mainz 1994.

- Ursula Mittmann: Fraktion und Partei. Ein Vergleich von Zentrum und Sozialdemokratie im Kaiserreich (= Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 59). Hrsg. von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Düsseldorf 1979.

- Rudolf Morsey: Der Untergang des politischen Katholizismus. Die Zentrumspartei zwischen christlichen Selbstverständnis und „Nationaler Erhebung“ 1932/33. Stuttgart/Zürich 1977.

- Joseph Nietfeld: Die Zentrumspartei. Geschichte und Struktur 1945–1958. Dissertation, Braunschweig 1985.

- Eberhard Pies: Zentrum und Sozialpolitik 1924–1928. Zur Geschichte und Organisation sozialer Interessen in der Deutschen Zentrumspartei während der Weimarer Republik. Dissertation, Bochum 1988.

- Markus Raasch: Der Adel auf dem Feld der Politik. Das Beispiel der Zentrumspartei in der Bismarckära (1871–1890). Droste Verlag, Düsseldorf 2015, ISBN 978-3-7700-5326-1.

- Karsten Ruppert: Im Dienst am Staat von Weimar. Das Zentrum als regierende Partei in der Weimarer Demokratie 1923–1930 (= Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 96). Düsseldorf 1992.

- Johannes Schauff: Die deutschen Katholiken und die Zentrumspartei. Eine politisch-statistische Untersuchung der Reichstagswahlen seit 1871. Köln 1928. Erweiterter Neudruck (= Veröffentlichung der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, Band 18). Mainz 1975.

- Ute Schmidt: Zentrum oder CDU. Politischer Katholizismus zwischen Tradition und Anpassung. 1987.

- Wolfgang Stump: Geschichte und Organisation der Zentrumspartei in Düsseldorf 1917–1930. Bonn 1971.

- Frank Joseph Ward: The Center Party and the German Election of 1907. Diss. phil. Los Angeles 1984.

- Christoph Weber: „Eine starke, enggeschlossene Phalanx“. Der politische Katholizismus und die erste deutsche Reichstagswahl 1871. Essen 1992.

- John K. Zeender: The German Center Party 1890–1906 (= Translations of the American Philosophical Society, New Series. Band 66, Teil 1). Philadelphia 1976.

Aufsätze

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Walter Ferber: Eduard Stadtler und Kurt Ziesché: Zur Ideengeschichte des politischen Rechtskatholizismus. In: Internationale katholische Zeitschrift Communio, Schwabenverlag, 1975, S. 268.

- Margaret Lavinia Anderson: Windthorsts Erben. Konfessionalität und Interkonfessionalismus im politischen Katholizismus 1890–1918. In: Winfried Becker, Rudolf Morsey (Hrsg.): Christliche Demokratie in Europa. Grundlagen und Entwicklungen seit dem 19. Jahrhundert. Köln/Wien 1988, S. 69–90.

- Hans-Georg Aschoff: CDU und Zentrumspartei in Niedersachsen nach 1945. In: Marlis Buchholz, Claus Füllberg-Stolberg, Hans-Dieter Schmid (Hrsg.): Nationalsozialismus und Region. Festschrift für Herbert Obernaus zum 65. Geburtstag (= Hannoversche Schriften zur Regional- und Lokalgeschichte, Band 11). Bielefeld 1996, S. 315–337.

- Wolfgang Ayaß: Sozialdemokraten, Linksliberale und das Zentrum. Sozialpolitische Positionen von Bismarcks parlamentarischen Gegnern. In: ders., Wilfried Rudloff, Florian Tennstedt: Sozialstaat im Werden. Band 2: Schlaglichter auf Grundfragen. Stuttgart 2021, S. 56–105.

- Wolfgang Ayaß: „Wir müssen anfangen, dann werden wir sehen …“. Franz Hitze, das Zentrum und die Sozialpolitik bis zum Ende der Bismarckära. In: Karl Gabriel, Hermann-Josef Große Kracht (Hrsg.): Franz Hitze (1851–1921): Sozialpolitik und Sozialreform. Paderborn 2005, S. 37–56.

- Herbert Gottwald, Günther Wirth: Zentrum 1870–1933 (Deutsche Zentrumspartei, 1918/19 Christliche Volkspartei Zentrum). In: Dieter Fricke u. a. (Hrsg.): Lexikon zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland (1789–1945). Band 4. Köln/Leipzig 1986, S. 552–635.

- Ulrich von Hehl: Die Zentrumspartei – Ihr Weg vom „Reichsfeind“ zur parlamentarischen Schlüsselstellung in Kaiserreich und Republik. In: Hermann W. von der Dunk, Horst Lademacher (Hrsg.): Auf dem Weg zum modernen Parteienstaat. Zur Entstehung, Organisation und Struktur politischer Parteien in Deutschland und den Niederlanden (= Kasseler Studien zur Zeitgeschichte. Band 4). Kassel 1986, S. 97–120.

- Ernst Heinen: Windthorst und die Gründung der preussischen Zentrumsfraktion (1870). In: Historisches Jahrbuch. Jg. 111,1, München/Freiburg 1991, S. 452–465.

- James C. Hunt: Die Parität in Preußen (1899): Hintergrund, Verlauf und Ergebnis eines Aktionsprogramms der Zentrumspartei. In: Historisches Jahrbuch. Jg. 102, München/Freiburg 1982, S. 418–434.

- Heinz Kleene: Zur Geschichte der Zentrumspartei im Emsland 1945 bis 1955 – Beispiel einer Sonderentwicklung beim Aufbau demokratischer Strukturen. In: Studiengesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte (Hrsg.): Emsländische Geschichte 29 (2022), S. 108–191.

- Friedrich Klein: Reichsfinanzpolitik und „Nationalisierung“ des Zentrums unter Ernst Maria Lieber 1891–1900. In: Historisches Jahrbuch. Jg. 108, München/Freiburg 1988, S. 115–156.

- Helmut Lensing: Der Aufbau einer zentralen Zentrumsorganisation für die Provinz Hannover 1909/10 aus Sicht der emsländischen Parteipresse. In: Osnabrücker Mitteilungen. 2004. Mitteilungen des Verein für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück (Historischer Verein), Band 109, Osnabrück 2004, S. 251–266.

- Helmut Lensing: Die Zentrumspartei in der Provinz Hannover während der Weimarer Republik, Teil 1, in: Studiengesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte (Hrsg.): Emsländische Geschichte 25, Haselünne 2018, S. 57–221; Teil 2, in: Emsländische Geschichte 26, Haselünne 2019, S. 44–112; Teil 3, in: Emsländische Geschichte 27, Haselünne 2020, S. 137–216; Teil 4, in: Emsländische Geschichte 28, Meppen 2021, S. 49–97 (Revolution, Kapp-Lüttwitz-Putsch, Neugliederung des Reichs); Teil 5, in: Emsländische Geschichte 29 (2022), S. 49–107 (Vorabstimmung 1924, Konflikt zwischen Heuerleuten und Bauern/Christlich-Soziale Volksgemeinschaft, Volksbegehren und Volksentscheid zur Enteignung der Fürstenvermögen, organisatorische Änderungen), Teil 6 in: Emsländische Geschichte 30 (2023), S. 42–125 (1928–1932: Landvolk-in-Not-Bewegung, Volksentscheide 1929 und 1932, Weltwirtschaftskrise, Auseinandersetzung mit der aufkommenden NSDAP).

- Herbert Lepper: Vom Honoratiorenverein zur Parteiorganisation. Ein Beitrag zur „Demokratisierung“ des Zentrums im Rheinland 1898–1906. In: Rheinische Vierteljahrsblätter. Jg. 48, Bonn 1984, S. 238–274.

- Klaus Müller: Zentrumspartei und agrarische Bewegung im Rheinland 1882–1903. In: Konrad Repgen, Stephan Skalweit (Hrsg.): Spiegel der Geschichte. Festgabe für Max Braubach zum 10. April 1964. Münster 1964, S. 828–857.

- Ute Schmidt: Die Deutsche Zentrums-Partei. In: Richard Stöss (Hrsg.): Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland 1945–1980. Band I: AVD bis EFP. Opladen 1983, S. 1192–1242.

- Martin Schumacher: Zwischen „Einschaltung“ und „Gleichschaltung“. Zum Untergang der Deutschen Zentrumspartei 1932/33. In: Historisches Jahrbuch. Jg. 99, München/Freiburg 1979, S. 268–303.

- David Blackbourn: The Political Alignment of the Centre Party in Wilhelmine Germany: A Study in the Party’s Emergence in Ninetheenth-Century Württemberg. In: The Historical Journal. XVIII, Cambridge / London / New York 1975, S. 821–850.

- David Blackbourn: Roman Catholics, the Centre Party and Anti-Semitism in Imperial Germany. In: Paul Kennedy, Anthony Nicholls (Hrsg.): Nationalist and Racialist Movements in Britain and Germany before 1914. Oxford 1981, S. 106–129.

- David Blackbourn: Die Zentrumspartei und die deutschen Katholiken während des Kulturkampfes und danach. In: Otto Pflanze (Hrsg.): Innenpolitische Probleme des Bismarck-Reiches (= Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquium 2). München/Wien 1983, S. 73–94.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Die Zentrumspartei im LeMO (Lebendiges Museum Online) des Deutschen Historischen Museums:

Die Zentrumspartei im Kaiserreich (1870–1918) und Die Zentrumspartei in der Weimarer Republik (1918–1933) - Oliver Wieters: Katholizismus und Zentrumstradition in Nordrhein-Westfalen 1945–1949. 1994

- Rudolf Morsey: Deutsche Zentrumspartei (Zentrum), 1869/71–1933. In: Historisches Lexikon Bayerns

Belege

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Der Berliner Missionsvikar Eduard Müller trat mit sehr viel Engagement für die Gründung einer katholischen Fraktion ein – Ulrich Arnold: Die Gründung der Zentrumspartei. Seminararbeit 1999, E-Book, ISBN 978-3-638-97360-1.

- ↑ Winfried Becker: Kulturkampf. In: Lexikon für Theologie und Kirche. 3. Auflage. Band 6. Freiburg 1993.

- ↑ Gerhard A. Ritter, Merith Niehuss: Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch. München 1980, S. 38–42.

- ↑ Wolfgang Ayaß: „Wir müssen anfangen, dann werden wir sehen …“. Franz Hitze, das Zentrum und die Sozialpolitik bis zum Ende der Bismarckära. In: Karl Gabriel, Hermann-Josef Große Kracht (Hrsg.): Franz Hitze (1851–1921): Sozialpolitik und Sozialreform. Paderborn 2005, S. 37–56.

- ↑ Gerd Hohorst, Jürgen Kocka, Gerhard A. Ritter: Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch II: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870–1914. München 1978, S. 173–175.

- ↑ a b Geschichte der CDU. Zentrumspartei (bis 1933) ( vom 24. März 2023 im Internet Archive). Konrad-Adenauer-Stiftung.

- ↑ a b Kölnische Volkszeitung Nr. 184, 3. März 1909, S. 1.

- ↑ Kordula Kühlem: Zentrum und Erster Weltkrieg – vom Burgfrieden zur Regierungsverantwortung , Konrad-Adenauer-Stiftung, Abruf am 22. Januar 2022.

- ↑ Hans Mommsen: Die verspielte Freiheit. Aufstieg und Untergang der Weimarer Republik.Propyläenverlag Berlin, 2019. S. 312.

- ↑ Zerstörung der Demokratie 1930–1932. Bundeszentrale für politische Bildung, abgerufen am 7. Oktober 2016.

- ↑ Letzter Abwehrversuch. In: Deutschlandfunk. (deutschlandfunk.de [abgerufen am 7. Oktober 2016]).

- ↑ Peter Huber: Uniformierter Reichstag. Die Geschichte der Pseudo-Volksvertretung 1933–1945. Droste, Düsseldorf 1922, S. 76.

- ↑ Georg May: Ludwig Kaas: der Priester, der Politiker und der Gelehrte aus der Schule von Ulrich Stutz. John Benjamins Publishing, 1981, ISBN 90-6032-199-5 (google.de [abgerufen am 8. Oktober 2016]).

- ↑ a b Mit festem Schritt ins Neue Reich. In: Der Spiegel. Nr. 10, 1965 (online).

- ↑ Zeitungen, Zeitschriften und Adressbücher / 77. Jahrgang = 21… [3900]. 1933, abgerufen am 23. Juli 2023.

- ↑ Widerstand gegen den Nationalsozialismus 6. Widerstand aus politischen Grundüberzeugungen ( vom 14. September 2004 im Internet Archive) Gedenkstätte Deutscher Widerstand

- ↑ Sie wurden verschleppt und ermordet. In: Kölner Stadt-Anzeiger

- ↑ Guido Hoyer: Nichtetablierte christliche Parteien – Deutsche Zentrumspartei, Christliche Mitte, Christliche Partei Deutschlands und Partei Bibeltreuer Christen im Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt am Main 2001, S. 13.

- ↑ Joseph Nietfeld: Die Zentrumspartei – Geschichte und Struktur 1945–1958. Diss., Braunschweig 1985, S. 193.

- ↑ Joseph Nietfeld: Die Zentrumspartei – Geschichte und Struktur 1945–1958. Diss., Braunschweig 1985, S. 196.

- ↑ Joseph Nietfeld: Die Zentrumspartei – Geschichte und Struktur 1945–1958. Diss., Braunschweig 1985, S. 148.

- ↑ H. Schulze: AUF-PARTEI: „Fusion immer noch das Ziel“. In: andere-parteien.de. 3. Mai 2012, abgerufen am 8. Oktober 2016.

- ↑ Presseerklärungen. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 16. November 2007; abgerufen am 28. Februar 2015.

- ↑ Rubrik – Detailartikel. In: idea.de. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 28. Februar 2008; abgerufen am 28. Februar 2015.

- ↑ Hamburg: Zentrumspartei trägt Herman Kandidatur an – Deutschland. In: focus.de. 12. Oktober 2007, abgerufen am 28. Februar 2015.

- ↑ Kontakt. In: zentrumspartei.de. Deutsche Zentrumspartei, 18. August 2020, ehemals im (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 18. August 2010. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ Bundesmitgliederversammlung vom 20. Februar 2009, Artikel auf zentrumspartei.eu ( vom 20. Juli 2011 im Internet Archive)

- ↑ Bundesmitgliederversammlung der Deutschen Zentrumspartei ( vom 19. Juli 2011 im Internet Archive) (PDF)

- ↑ Express Wer ist der wahre Zentrumschef? ( des vom 24. September 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ Landgericht Düsseldorf: Gerhard Woitzik Vorsitzender der Deutschen Zentrumspartei. lokalkompass.de, 28. Februar 2012.

- ↑ Severin Weiland: Meuthens Zentrumspartei darf nicht zur Niedersachsen-Wahl antreten. Spiegel 34/2022, Online vom 19. August 2022

- ↑ Ex-AfD-Politiker bringt Zentrumspartei zurück in den Bundestag, in: n-tv.de, 18. Januar 2022, Abruf am 22. Januar 2022.

- ↑ Zentrumspartei kehrt in den Bundestag zurück, in: Spiegel Online, 18. Januar 2022, Abruf am 22. Januar 2022.

- ↑ Robert Probst: Zentrumspartei. Ein Relikt der Bismarck-Zeit, heute wieder im Bundestag vertreten. In: Sueddeutsche.de, 19. Januar 2022, Abruf am 22. Januar 2022.

- ↑ Tilman Steffen: Meuthen verschärft Krise der Zentrumspartei. Zeit Online, 23. August 2022, abgerufen am 23. August 2022.

- ↑ Ex-AfD-Chef Meuthen in Zentrumspartei gewechselt. Abgerufen am 23. August 2022.

- ↑ zentrumspartei.de (Pressemeldung)

- ↑ Früherer AfD-Chef: Jörg Meuthen tritt aus Zentrumspartei aus. In: Der Spiegel. 8. September 2023, ISSN 2195-1349 (spiegel.de [abgerufen am 21. November 2023]).

- ↑ Angaben in der Tabelle 1871–1933 laut Zentrumspartei (bis 1933), Konrad-Adenauer-Stiftung, Abruf am 21. Januar 2022.

- ↑ Bundestagswahl 2017. Der Bundeswahlleiter, abgerufen am 14. November 2018.

- ↑ Übersicht der Wahlen seit 1946 auf wahl.tagesschau.de. (Alte Versionen: Landtagswahlen und Bundesrat – stat.tagesschau.de ( vom 5. August 2012 im Internet Archive))

- ↑ Europawahl 2019. Der Bundeswahlleiter, abgerufen am 14. November 2018.